日經亞洲報導,川普政府即將公布新版「國防戰略」,可能以「美國本土防衛」為優先要務,在亞洲防線規劃方面是否涵蓋台灣與南韓,受到高度關注。

日經亞洲指出,美國盟邦緊盯的川普政府「國防戰略報告」即將出爐,這份文件是美國每4年發布一次的定期檢討,以決定國內外防禦政策的核心戰略藍圖,預料最快10月公開,本次內容方向可能有重大轉變。

現正最夯:台股開盤》大盤續衝350點、站上35000點、乖離率大仍續漲原因曝光

2018年版「國防戰略報告」是在川普首任總統任內發布,當時將中國與俄羅斯定位為國際秩序的主要挑戰者,並承諾美國將在戰略競爭中取得優勢。如今,這套思維似乎正逐步退場。

截至8月底,美國國防部已完成新戰略的草稿,目前在政府內部流傳。政治網站Politico報導,這份草案將美國本土防衛列為優先要務,而非如2018年戰略中強調的對抗中俄等主要敵手,徹底逆轉過去的優先順序。

若上述報導屬實,川普政府此一轉向將帶來廣泛衝擊,美國軍事重心若更偏向本土,其對歐洲與印太盟邦的安全承諾勢必面臨更大壓力。

歐洲各界普遍出現美軍支持將減弱的無奈情緒,反觀亞洲部分盟邦則因為中國崛起,期待華府不僅維持該區域軍力部署,甚至進一步強化軍事存在。

不過,這股樂觀恐缺乏現實根據。儘管川普政府重視亞洲,軍事支援未必會像歐洲一樣銳減,但若白宮堅持本土優先,亞洲也難以置身事外。

川普政府內部目前的政策辯論,顯示一項令人憂心的事實:官員們尚未決定美軍在亞洲的防線該劃在哪裡。這條防線正是美國認定值得付出重大代價維護其國家利益的疆界。

理論上,美方可能劃定4種亞洲防線。其中對區域穩定最有利的方式,是涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式,這也是華府數十年來大致維持的方針。

最不利的情況是,美國的亞洲防線僅涵蓋日本,排除南韓與台灣。此舉恐鼓勵北韓與中國鋌而走險,導致衝突風險激增。

1950年,美國時任國務卿艾奇遜(Dean Acheson)曾提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線,卻排除南韓與台灣,被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為,這讓北韓誤以為美國不會介入,最終導致同年爆發韓戰。

其他兩個選項則是排除南韓或台灣其中之一。即使日本設有美軍基地繼續受到保護,若南韓或台灣其中一方遭排除,對日本也將產生深遠的戰略影響。

多位美國安全專家表示,美軍現役軍官與國防部、國務院官員普遍支持延續第一種方案。不過,川普政府對干預持保留態度的人士,如副總統范斯(JD Vance)等人,仍對美國應在南韓及台灣的防務負多大責任存有疑慮。

熟悉內部討論的知情人士透露,曾有方案在川普政府內悄然流傳,主張承認南韓核武嚇阻能力,同時淡化美軍對南韓防務的直接承擔。這項激進主張雖遭反對駁回,但未來仍可能再次被提出。

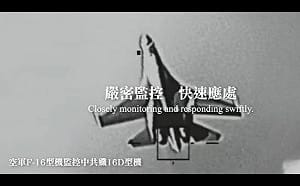

針對台灣,華府同樣出現微妙的路線分歧。軍方及國會強硬派主張對抗中國,認為美國須明確保障台灣安全;但范斯等部分高層則對協防台灣採取較消極的立場。

亞洲防線要劃在哪裡,最後決定權仍握在川普手中。基於他過往言行,外界對他的判斷力還是難以放心。雖然川普在貿易議題多次抨擊中國,但他對於擴大美軍介入亞洲以抗衡北京軍事崛起,卻始終興趣缺缺。他無意與中國爭奪勢力範圍,拒絕將國際事務視為地緣政治之戰。

自今年8月起,川普就不斷傳遞本土防務優先的強烈訊號。同月,川普下令數千美軍派駐加勒比海,官方理由是為了打擊毒品走私。9月2日,美軍攻擊一艘疑似運毒的委內瑞拉船隻,在國際水域擊斃11名疑為毒梟成員。

相較之下,川普對動用美軍協防盟邦則顯得冷淡。他近日已知會拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等3個毗鄰俄羅斯的波羅的海北大西洋公約組織(NATO)成員,決定自2026財政年度起,削減美軍協助他們的軍事建設經費,這正是本土優先態度的生動寫照。

澳洲戰略分析研究所(Strategic Analysis Australia)主管休布瑞吉(Michael Shoebridge)表示:「自川普上台後,美國就將本土安全擺在首要位置,增加邊境預算,甚至在國內部署國民兵與陸戰隊員。預計新版國防戰略將使這些做法制度化。」

休布瑞吉指出:「美國盟邦必須加強自我防衛,減少對美方支援的依賴。加大國內國防產業投資、深化與信賴夥伴如澳洲、日本、南韓及菲律賓的合作,已是不二法門。」