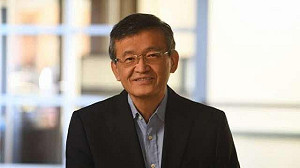

央行第三季理監事會週四(18日)登場,結果如市場預期,三項利率「連六凍」;對於外界關注的房市信用管制也堅守立場不鬆綁,總裁楊金龍表示「房地產的風險還沒有解決」,由於不動產貸款集中度下滑緩慢,認為政策不動是「合理的決定」。但也透露,第四季會針對政策來總檢討,屆時再決定是否要延長。

究竟楊總裁如何看房市與銀行放貸情況?看到什麼風險?新頭殼整理出八個 Q&A 一次看。

一、央行這回不鬆綁房市管制的原因?

自實施第七波選擇性信用管制以來,雖大眾看漲房價的預期心理也趨緩,銀行房貸占總放款比率也有下降,自去年高點的 37.61%,降至目前 36.71%,「但速度仍然比較慢」,尤其八大官股銀行因承辦「新青安」與首購的貸款量大,集中度並未顯著下滑。僅其餘 31家民營銀行的水位偏低。

目前評估「房地產的風險還沒有解決」,考量金融穩定(Financial Stability)與資源配置等問題,決定還要再觀察,將密切注意新青安排除銀行法第 72 之 2 後,是否會讓房市往上。

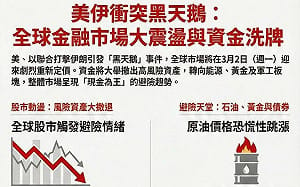

現正最夯:川普下令「史詩怒火行動」轟伊朗 國會炸鍋:未經授權開戰?

二、金管會將「新青安」排除管制,是「扯央行後腿」?

「新青安」貸款的量體大,確實會影響集中度下降速度,但此為政府照顧首購族的政策。若大部分首購的貸款被限制,對購屋者造成不利,政府必須有政策協助;若排撥對象是擁有三、四間房屋的人,那多數還算可接受。行政院將九月以後的「新青安」納入排撥,是協助首購、避免排擠效應,這不是「扯後腿」,而是政策分工。

三、出現排撥潮是因信用管制、銀行自主管理房貸所致?

今年來,排撥現象未能有效緩解,主因是公股銀行辦理「新青安」貸款的案件多,財政部國庫署資料顯示,近兩年來平均每月的排撥金額達 416億元,是 2023 年八月「新青安」上路前(月均 93億元)的 4倍之上;受此影響,全體銀行的不動產貸款集中度呈緩降。

四、信用管制、銀行自主管理房貸會阻礙都更危老重建?

央行的實施信用管制並未限制危老重建貸款,也多次強調,管制不該應響為推動都更危老重建等用途所需的資金。而近年來,都更危老重建的案件、貸款金額是有持續擴增。至八月底,銀行都更危老重建貸款額達 9,235億元。

五、央行管制高價宅貸款導致「小宅化」?應鬆綁標準?

信用資源宜優先提供無自用住宅者,而非財力雄厚的高價住宅買家,近年來,業者推案「小宅化」,主因房價高漲、家庭人口減少,而非央行管制高價住宅貸款所致。

六、如何解決當前預售屋貸款不足的問題?

首先,購屋者與「建商」簽訂的預售屋買賣契約,與「銀行」簽訂的購屋貸款契約,本質屬於兩種不同契約。預售屋買賣契約所列的貸款條件,不屬於央行信用管制的範圍,已無溯既往的問題。

當消費者誤信建商或代銷在簽約時提出的貸款條件,致交屋後向銀行申貸時,實際取得之貸款條件與原先預期有落差,可透過內政部規範之預售屋定型化契約解決。依內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」,針對貸款約定,不可歸責於雙方致貸款不足差額在 30%內者,買方得分期償還;差額逾 30%者,買賣雙方可解約,且賣方不得收取違約金。

七、銀行自主管理改善年底將滿一年,是否延長?

央行原本規劃是請銀行自主管理未來兩年的不動產貸款總量,經討論後認為「太過僵硬」、缺乏彈性,故先執行至今年年底時,然後進行總檢討,之後再去討論明年要怎麼走。

八、什麼情況下房市風險算解除?進一步鬆綁管制?

央行目前評估房地產的風險(Risk)還沒解決,包含所衍生的「金融穩定性」(Financial Stability)的風險以及資源配置問題還是會注意。房貸放款集中度太高,會造成與其他產業所需的資金排擠,也可能刺激房價過度上漲,而帶來「泡沫」危機。

公股行庫因承作首購、新青安,集中度下降有限;民營銀行則資源更多投入產業貸款,貢獻較大。會考量公股與民營銀行情況不同,給予自主管理的彈性空間;對於放貸超出額度是因首購或自住,央行會給予彈性,以營造適度寬鬆的資金環境。但央行仍會持續監控整體集中度變化,且後續觀察時間恐怕也會拉長。