是否夢想著在60歲時告別職場,開啟期待已久的第二人生?根據調查,台灣人的平均預期退休年齡就落在60歲左右。然而,夢想很美好,現實卻很骨感,許多人到了退休的年紀才驚覺,單靠政府的勞保老年給付和勞工退休金(勞退),可能無法支撐未來20、30年的理想生活品質。

本篇將完整解析勞保、勞退的請領資格與計算方式,並探討60歲退休生活規劃的重點,許多人靠自己理財,常因追高殺低而焦慮。

政府提供的 2 筆退休金:勞保&勞退

要規劃退休,第一步就是要了解能從政府那裡拿到多少錢。這主要分為「勞保老年給付」和「勞工退休金(勞退)」兩大塊,很多人常常把這兩者搞混。

勞保老年給付

勞保老年給付是活到老領到老的基本保障,這是在工作期間,由個人與公司共同繳納「勞工保險費」所累積的保障,它的請領資格和法定年齡會因出生年份而異。

.請領資格:法定請領年齡是逐步提高的,從60歲開始,每兩年增加1歲,直到65歲為上限。如果是46年次(含)以前出生的勞工,法定請領年齡就是60歲;但若是52年次出生者,法定請領年齡則為63歲。

.可以提早領嗎?可以,最多可以提早5年請領「減給老年年金」,但每提早一年,給付金額會被扣減4%。反之,也可以選擇「展延老年年金」,每晚一年領,金額會增加4%。

.能領多少?這會根據「平均月投保薪資」和「保險年資」來計算,勞保局會選擇最有利的公式發放。

勞工退休金(勞退)

勞退是雇主強制提撥的個人專戶,這是大家常說的「勞退新制6%」,由雇主每月至少提撥薪資的6%到個人退休金專戶。這個專戶的所有權完全屬於勞工,即使換工作也能帶著走。

請領資格:只要年滿60歲,不論是否還在職,都可以申請領取。

領取方式:

.工作年資滿15年:可選擇「月領」或「一次領」。

.工作年資未滿15年:只能「一次領」。

退休金夠用嗎?

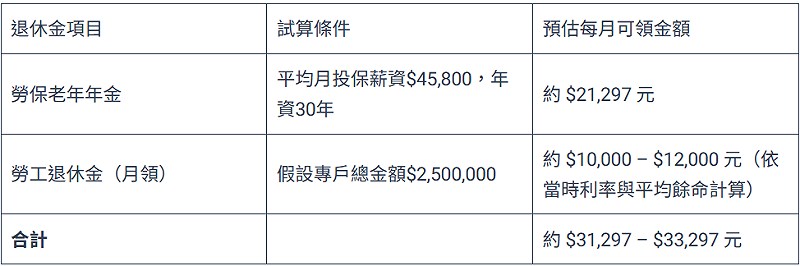

這是一個非常現實的問題。假設一位勞工,平均月投保薪資為最高級距的45,800元,工作年資30年,在60歲時請領勞保與勞退,來簡單試算一下:

實際金額請至勞保局網站試算為準。

一個月三萬多的退休金,看似還不錯,但別忘了通貨膨脹這個隱形殺手!根據主計總處資料,台灣近年的消費者物價指數(CPI)年增率常在2%上下。假設通膨率為2%,現在的100元,20年後購買力可能只剩下約67元。換句話說,現在規劃的退休金,未來可能遠遠不夠用,再者,根據統計資料,台灣60歲民眾的平均存款並不如想像中樂觀,許多調查顯示,理想的退休金總額可能需要千萬以上,這也意味著,僅依賴政府的退休金,要維持有品質的退休生活,挑戰非常大。

3 步驟打造專屬 60 歲退休計畫

與其擔憂未來,不如現在就開始行動!透過以下3個步驟,搭配聰明的投資工具,60歲退休的夢想絕對不是夢想。

60歲退休計畫步驟一:明確退休生活樣貌

想像中的60歲退休生活是什麼樣子?是環遊世界、含飴弄孫,還是追求年輕時未完成的興趣?不同的生活方式,需要的花費也大不相同,請拿出紙筆,具體估算「食衣住行育樂醫」等各項開銷,算出退休後「每年」需要的生活費。

60歲退休計畫步驟二:盤點資產,計算退休金缺口

計算出目標後,接著盤點目前擁有的所有資產,包含:

.政府退休金:前面提到的勞保與勞退。

.個人儲蓄與投資:銀行存款、股票、基金、保險等。

.其他資產:不動產、租金收入等。

將「目標退休總額」減去「已備資產總額」,就能清楚算出還需要準備多少退休金。

60歲退休計畫步驟三:選擇對的工具,紀律執行

計算出缺口後,最關鍵的一步就是「開始行動」。許多人選擇自己買股票或基金,但往往因為無法克服人性弱點,而在市場波動中慘賠。

核心理念是「被動投資,主動人生」。不猜測市場高低點,而是透過系統化的演算法,建立一個由全球知名Vanguard公司的低成本ETF所組成的多元化投資組合,涵蓋全球的股票、債券與房地產,有效分散風險。 更重要的是透過理財平台「自動再平衡」機制,會在資產配置偏離目標時,自動執行買低賣高的紀律操作,確保投資組合始終維持在最佳狀態。

60歲退休規劃常見問題 (Q&A)

Q1: 已經快60歲了,現在才開始規劃還來得及嗎?

絕對來得及!雖然準備時間較短,但更應該選擇穩健且有效率的方式。建議可以做一次全面的財務健檢,了解自身風險承受能力,並投入到一個長期、穩健的全球分散投資組合中。

Q2: 勞保年金和勞退月退,應該選哪個?

這取決於個人狀況。勞保老年給付的法定請領年齡是逐年延後的,不一定能在60歲時領到全額。而勞退新制只要年滿60歲即可請領。兩者可以同時規劃,打造雙層退休收入來源。

即刻行動,為理想退休生活鋪路

60歲退休不只是一個口號,它需要明確的規劃和紀律的執行。傳統的理財方式,常常在市場的恐懼與貪婪中迷失方向。現在,有一個更聰明的選擇。