流亡藏人在印度2(中央社記者李晉緯、實習記者陳徹4日專電)流亡藏人的人生是一場接力式的漂泊。上一代為了自由翻越喜馬拉雅山,來到印度異鄉扎根,而今日的年輕藏人,又再次背起行囊,把目光投向歐美。現實與理想交織出矛盾,追求政治理想和物質生活構成他們生命中揮之不去的課題,流亡歲月再度映照在下一代的藏人身上。

根據西藏流亡政府「藏人行政中央」(Central Tibetan Administration)統計,全球流亡藏人約15萬人,其中10萬人居於南亞(印度、尼泊爾、不丹),另有約5萬人散居歐美與澳洲。美國目前有約2萬藏人,加拿大則有近1萬人,瑞士也接納了約8000名藏人,成為歐洲最大的藏人社群之一。

當前熱搜:逼江啟臣吞下?黃士修揭楊瓊瓔洩民調期程盤算:就問黨中央管不管

美國華府的移民政策研究所(Migration Policy Institute)指出,第二代藏人正面臨「教育水平提高,但經濟與身分限制依舊」的矛盾,於是「再次移民」幾乎成了集體現象。

20歲的丹增雅佩(Tenzin Yarphel)是這條路徑上的一個縮影,他的父母在4、5歲時翻山越嶺逃到印度,如今他就讀於德里大學印度學院政治學系,是全印度升學考試前1%的菁英學生。

丹增雅佩羨慕台灣人的自由,也希望透過學習政治學,改善藏人的命運,現在他和姊姊住在德里郊區的小屋子裡,過著沒有冷氣、夜裡要把腳踏車搬進屋內防盜的日子,這樣的日常細節,不斷提醒著他,這裡不是永久的「家」。

全站首選:「藍白立委會一直擋國防特別預算到美國出面」吳嘉隆:在等下台階

丹增雅佩提到,西藏家庭的成員關係緊密,年輕人結婚前,多半希望與家人同住,不會想要孤身一人離家,然而現實使然,許多人仍選擇從印度遠赴歐美,尋找更好的收入與環境,談到最根本的原因,丹增雅佩把3隻手指捻在一起,皺起眉頭說:「當然都是為了錢。」

丹增雅佩提到,他計畫到美國攻讀國際關係學位,雖然因為得暫時拋下父母而感到憂心,但仍希望能帶回經驗,為藏人社群做出貢獻。他的矛盾,也是整個流亡群體的矛盾,即該如何在流離中找到重新定義「家」的方法。

另名藏人貢嘎次卓(Kunga Tsedroen)則選擇了另一條在藏人社群興起的路徑,攻讀護理相關科系。貢嘎次卓剛從護校畢業踏入醫院工作,因為親戚告訴她,這是能進入歐美最快的方式。她也觀察到疫情之後美國急於延攬護理人才,於是開始想像另一種未來,但當談到移民生活,她卻搖搖頭說:「在加拿大的親戚雖然生活條件好一點,但很孤單。」

這樣的故事在流亡社群中一再重演,祖輩為了自由遠離西藏,父母一代為了生計扎根印度,而新一代則再度啟程,奔向歐美。

這一代的流亡藏人,既不是完全的印度公民,也未曾踏上西藏的土地。對藏人來說,漂泊從個人選擇變成一種結構性的宿命,但即便移居歐美,藏人仍面臨來自中國的跨國壓力與監控,進一步加深「無根感」。

21歲的藏人女大生索南卻登(Sonam Choedon)表示,她曾有很強的身分認同危機,尤其年輕藏人會因為生長在印度,而被體制同化,因此容易和自己原先的藏人文化越來越疏遠。

對於每一名流亡藏人來說,西藏仍在高牆之外,印度只是借居之地,歐美則是新的夢想與掙扎,無論他們走到哪裡,總有一種「無處是家」的無奈感。

祖輩曾因自由而離開故土,如今年輕一代的藏人為生計再次踏上遠方,漂泊的原因變了,漂泊的命運卻未曾改變。年輕一代藏人正在嘗試透過教育帶來的跨國移動,把「漂泊」轉化為一種力量,但這條路仍漫長而未知。

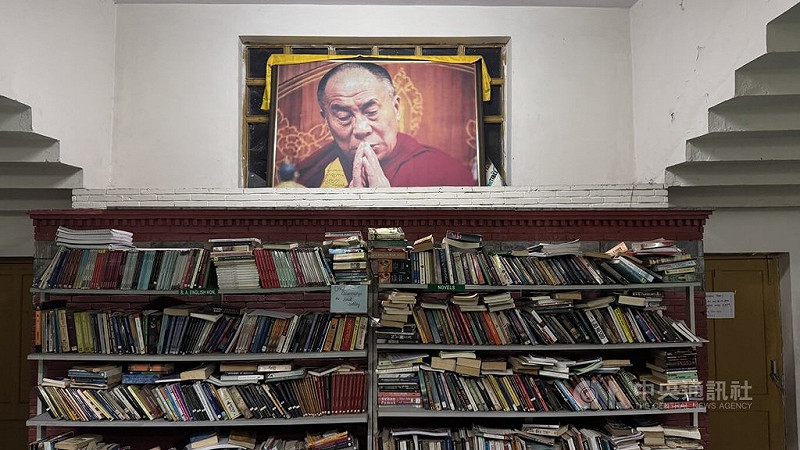

西藏青年旅社讓藏人青年能與同儕保持密切聯繫,互相照顧、共同生活。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

位於印度德里的西藏青年旅社有英文與藏文兩座圖書館,提供在德里就讀大學的流亡藏人大學生、研究生自習、閱讀的空間。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

居住在印度的流亡藏人日常飲食,融合印度充滿香料的飲食文化,與平均海拔超過4000公尺西藏高原的飲食風格有所不同。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日

印度流亡藏人數量下降,西藏青年旅社也有來自喜馬拉雅地區、具藏傳佛教共同文化背景的非藏族學生。中央社實習記者陳徹新德里攝 114年9月4日