中國「9月3日抗戰勝利80週年閱兵」,國務院2度召開記者會說明其進度。其中,第2次主述有多少外國元首應邀坐上觀禮台,這個政治大秀演的是權謀;而8月20日記者會宣布關兵相關細節,自詡稱是「繼2019年閱兵後新一代武器裝備集中亮相」。相對佐證中國人民解放軍(PLA)在過去6年期間,顯著的武器裝備現代化進程與軍事力量的轉型升級。這些變化與習近平自2012年上任後推行的深化國防和軍隊改革(以下簡稱「軍改」)密切相關。筆者將從從武器裝備的技術進展、軍事力量結構調整、軍改的戰略目標,以及國際視角下的地緣政治影響4個面向,分析解放軍6年間的差異及其與軍改的關係。

2019年與2025年武器裝備的差異

2019年10月1日的閱兵展示了解放軍在信息化和遠程打擊能力上的初步成果(或稱現代化起點),主要裝備包括:

戰略打擊能力:「東風-41」洲際彈道飛彈(ICBM)射程達12,000至15,000公里,可攜帶多枚分導式彈頭,強化核威懾。「巨浪-2」潛射彈道飛彈則提升海基核反擊能力。

極音速武器:「東風-17」極音速飛彈以其高速度和不可預測軌跡,挑戰現有防空系統,標誌中國在高超音速技術的突破。

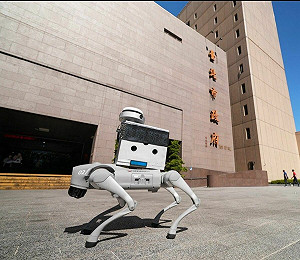

無人作戰平台:「無偵-8」超音速匿蹤無人偵察機、「攻擊-11」匿蹤無人機和「HSU001潛龍」無人潛艇,顯示解放軍在無人化作戰領域的初步布局。

常規力量:99A主戰坦克、「轟-6N」轟炸機、「鷹擊-12」超音速反艦飛彈等,展現陸、海、空三軍的現代化進展。

這些裝備反映了解放軍從機械化向信息化的轉型,但當時的武器系統整合度和聯合作戰能力仍有限,許多新裝備尚處於試驗或初期服役階段。

現正最夯:雨揚老師》12生肖農曆正月運勢:羊寶寶喜事頻傳、豬寶寶貴人帶財(下)

在中國官方宣布的2025年9月3日抗戰勝利80周年閱兵計劃,解放軍將展示以第四代裝備為主體的新一代武器,聚焦無人智能、網電作戰和高超音速技術,可形容為「智能化與新質戰鬥力的展示」。預計亮點包括:

第四代裝備:新型坦克、艦載機(如殲-15改進型或殲-35)、第四代戰鬥機(如殲-20升級型號)將成為主力,強調隱身性、信息化和多域聯動。

無人智能與反無人裝備:新型無人機、導能武器(如雷射武器)、電子干擾系統等,涵蓋陸、海、空全域,顯示無人作戰能力的全面提升。

高超音速與反導能力:高超音速武器的進一步迭代(如「東風-17」改進型或新款飛彈)以及防空反導系統的升級,增強對高端威脅的應對能力。

網電作戰力量:電子干擾系統、網絡攻防能力等新質戰鬥力的亮相,顯示解放軍在爭奪「制信息權」上的突破。

相較2019年,2025年的裝備更加聚焦智能化、網絡化和多域協同,系統整合程度更高,適應聯合作戰和未來戰爭需求,顯示解放軍從「技術追趕」向「技術引領」的轉變。

習近平軍改與解放軍現代化的關係

習近平的軍改自2015年啟動,旨在將解放軍從傳統陸軍主導轉型為信息化、智能化、聯合作戰的現代化軍隊,服務於「強軍夢」和全球戰略目標。其中軍改打破原有的軍種分割模式,建立「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」的指揮體系,將原7大軍區改為5大戰區,並設立戰略支援部隊(後拆分為軍事航天部隊、網絡空間部隊和信息支援部隊)及聯勤保障部隊。這一結構優化跨軍種協同能力,直接推動武器裝備的系統化發展。例如,2019年閱兵中的無人作戰平台和2025年預計亮相的網電作戰裝備,反映信息支援部隊和網絡空間部隊的快速成長。戰區體制的建立使武器部署更加注重多域聯動,如海空一體化作戰和網絡與電子戰的融合。

軍改強調「軍民融合」和「創新驅動」,推動軍工企業與民營科技企業合作,加速高超音速武器、無人智能裝備和導能武器的研發。2019年的「東風-17」和「無偵-8」是軍民融合的早期成果,而2025年的新型無人機和雷射武器則顯示技術的進一步成熟。軍改還優化軍事科研資源,中央軍委科技委的設立確保尖端武器的研發與實戰化應用同步進行。例如,高超音速武器的迭代和反導系統的升級,表明解放軍在應對美國導彈防禦系統等高端威脅上的進展。

現正最夯:近6萬警受惠!政院核定調高警勤加給 刑事加成提高至8成、勤務繁重加成最多加1.3倍

軍改服務於中國的全球戰略,包括維護台海、南海等核心利益及應對美國主導的聯盟(如AUKUS、QUAD)。2019年的「東風-41」「巨浪-2」強化核威懾,2025年的高超音速武器和反導系統則進一步提升了遠程打擊和防禦能力,顯示從「本土防禦」向「全球影響力」的轉型。無人智能裝備和網電作戰能力的提升,反映解放軍追求「非對稱優勢」,以抵消美國在傳統軍事領域的優勢。這些武器的攻擊性特徵表明解放軍在戰略上更加注重「以攻代守」。

差異背後的戰略意涵技術自信的提升

2019年,解放軍在高超音速和無人作戰領域雖有突破,但與美國等軍事強國仍有差距。到2025年,智能化和網電作戰的進展顯示解放軍在部分領域,實現得益於軍改推動的軍民融合和科研體制改革,出現「從追趕到引領」的轉變。

2019年的裝備多聚焦單一軍種能力,如陸軍坦克、海軍反艦飛彈等。2025年的裝備則更注重多域協同,無人智能與網電作戰的整合顯示聯合作戰能力的成熟,與戰區體制和信息支援部隊的強化密切相關。

2019年的武器主要針對區域威脅(如台海、南海),而2025年的裝備(如新型艦載機、全球打擊能力的高超音速武器)顯示了解放軍的戰略視野從區域擴展到全球,與習近平「建設世界一流軍隊」的目標一致。

國際視角下的地緣政治影響

解放軍在2019年至2025年間的武器裝備差異,體現從信息化向智能化、從區域防禦向全球影響力的重大轉型。2019年閱兵展示中國在高超音速武器、無人作戰平台和核威懾領域的初步突破,而2025年閱兵將進一步突顯第四代裝備、智能化戰爭和網電作戰能力的飛躍。這些變化與習近平軍改的戰略目標密不可分,特別是組織結構調整、軍民融合與科技強軍戰略的實施。軍改不僅優化解放軍的指揮體系和作戰能力,還通過技術創新和資源整合,推動新質戰鬥力的快速形成。

從國際視角看,中國軍事現代化對地緣政治構成顯著挑戰。高超音速武器和網電作戰能力的提升,使周邊國家(如日本、印度)現有防空系統難以應對,台海和南海的緊張局勢可能加劇。美國及其盟友(如AUKUS、QUAD)視解放軍的遠程打擊和非對稱戰力為對其全球霸權的威脅,可能進一步推動軍備競賽和區域聯盟強化。此外,中國的全球戰略投射能力(如新型艦載機和無人潛艇)可能改變印太地區的力量平衡,引發國際社會對「中國威脅論」的持續關注。然而,解放軍的實戰化驗證、軍事人才培養及國際反制仍是挑戰,也將持續影響全球地緣政治格局。