在全球競爭、國內內鬥下,中國海洋經濟的支柱「海洋漁業」正在經歷 1 場實驗性的改變,深海養殖的規模也達到上兆元人民幣。不過,其遠深海漁業惡名、本身環境限制,還有對自然環境的衝擊,都將是中國未來必須直面的問題。

《中國新聞周刊》今(28)日最新報導指出,中國上上下下從商界到學界,都將「海洋經濟」的焦點轉向了更現實的問題,也就是「遠洋養殖究竟能不能夠盈利」。就此,誰能夠先「率先引領模式、降低成本、打通市場」,未來或能重塑中國人的餐桌。

當前熱搜:美以聯手轟伊朗!中國外交部發聲:立即停火、恢復談判

報導續指,中國海水養殖過去都集中在近海。不過,在 2018 年,受挪威啟發設計的深水網箱「深藍 1 號」在黃海投入使用,可以承受颱風衝擊。去(2024)年,更大規模的「深藍 2 號」也已投入使用。

近年,前中國海洋大學副校長董雙林開始研發新的養殖模式,「期望在離岸更近的海域,低成本地養殖鮭魚」。報導說明,煙台經海海洋漁業有限公司(經海)自 2021 年以來,在山東長島外海投放 8 個大型智能深水網箱。

主要是因「中國耕地、淡水資源有限」,淡水養殖並不可行;此外,近岸養殖也已飽和,並迸發一系列生態問題。以長島為例,其因長期大規模養殖海參、鮑魚等高價值海產,使得「水質惡化、物種衰退」。就此,發展遠洋養殖對中國來說是關鍵且不可或缺的一步。

當前熱搜:川普下令「史詩怒火行動」轟伊朗 國會炸鍋:未經授權開戰?

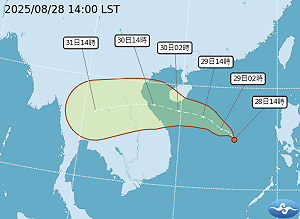

《中國新聞周刊》表示,除了商界、學界之外,中國中央今年 2 月也強調,要促進「漁業高質量發展」,直球支持「發展遠洋養殖,建立海上牧場」。就此,中國中央先於 2023 年底於長島建立首個「藍色糧倉」海洋經濟開發區。不過,中國北方夏季高溫、南方頻受颱風威脅,困難重重。與此同時,遠洋、深海養殖依賴「柴油動力」,與其率綠色低碳目標相左。

此外,據《中央社》去年報導,國際非政府組織環境正義基金會(Environmental Justice Foundation, EJF)指出,中國遠深海漁船在外海進行非法、瞞報及無管制捕魚活動,並且涉及剝削船員等違反人權的行為。由此可見,中國自傲的實驗性海洋漁業,可能還待時間檢驗。

2025 年,中國海南省陵水黎族自治縣海域的深海養殖網箱集群。 圖:擷取自《騰訊網》

中國山東省煙台市,養殖工人駕駛船隻在長島海域養殖區內進行生產作業。 圖:擷取自《騰訊網》