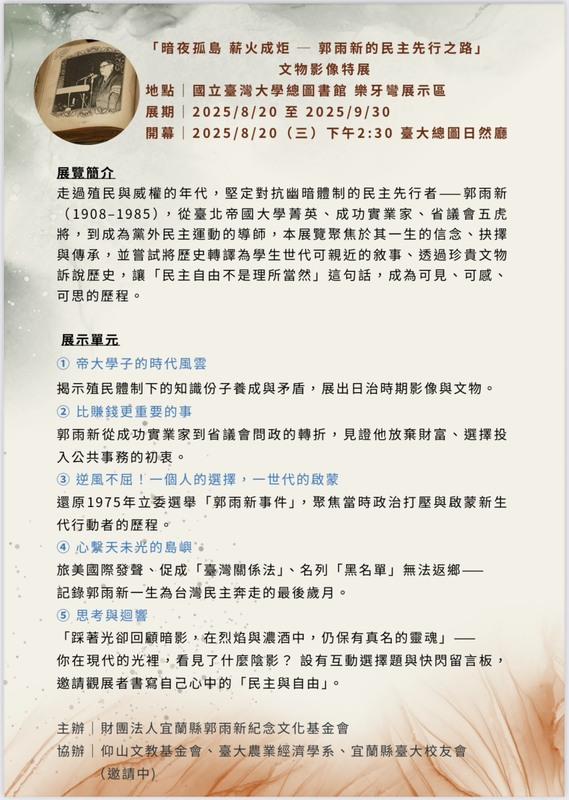

財團法人宜蘭縣郭雨新紀念文化基金會20日將於台灣大學總圖書館舉行「暗夜孤島 薪火成炬— 郭雨新的民主先行之路」特展。前立法院長游錫堃今(19)日以「民主道上的郭雨新,1960年代關鍵人物」為題發表專文紀念。

游錫堃說,台灣是華人文化圈唯一民主國家,今日被譽為國際民主典範並非倖至,是眾多先賢用血淚堆積而成。其中,郭雨新是1960年代的關鍵人物。

當前熱搜:全台各大宮廟國運籤一次看!示警 2026 走勢動盪交錯

游錫堃說,1960年,雷震組黨被捕後,台灣反對運動的香火幾呈斷絕,還好有郭雨新持續堅定傳承與經營,連結本省外省、島內外及國內老、中、青,才漸漸發展出後來的「黨外」,繼而誕生民進黨。從現在已知的台灣民主史,他在1960年代領導台灣民主運動的地位是無可取代的。

游錫堃說,儒家亞聖孟子有言:「得志與民由之,不得志獨行其道,富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫」。郭雨新不淫、不移、不屈三者兼具,堪稱聖人所稱「大丈夫」。

游錫堃說,郭雨新幼年逝父,苦學有成,雖貧困而不改其志,堪稱「貧賤不移」。擔任省議員20多年,副總統陳誠親邀參加國民黨亦不為所動,為民喉舌、德行高超,是為「富貴不淫」。畢生面對兩蔣威權統治,遭遇無所不用其極的打壓、監控、跟蹤及作票等打壓,仍然堅守信念,站穩台灣民主運動立場,真正是「威武不屈」。

全站首選:川普首度主持「和平委員會」 對聯合國1.6億美元欠款終於付了

游錫堃說,台灣百年來的民主發展,有兩個特殊的脈絡,一個是台灣本土的「垂直傳承」,另一為二戰後島外的「水平橫移」。

「垂直傳承」,游錫堃說,源於日治時期以蔣渭水為首的政治運動。郭雨新與蔣渭水同樣出生於宜蘭市北門口,蔣渭水1931年過世,1950年郭雨新成為台灣省參議員,繼續蔣渭水未竟之志,推動台灣民主運動,一脈相承。

「水平橫移」,游錫堃說,隨著國民黨政權遷佔台灣的自由主義信仰者胡適、雷震、殷海光等人。他們於1949年11月在台北創辦《自由中國》,發揚自由主義思想,推崇西方民主憲政,反對專制獨裁統治。

游錫堃說,「垂直傳承」與「水平橫移」的交會點就是郭雨新。1950年,他擔任省參議員後,一方面傳承蔣渭水等先賢的民主香火,一方面連結雷震、殷海光、傅正等外省自由派力量,成為「銜接1950年代到1970年代民主運動的重要角色,在某種意義上,郭雨新也是當時老中青三代的橋樑、島內和海外的橋樑、本省人和外省人的橋樑。」

游錫堃說,郭雨新參加「中國民主黨」組黨之時,不但是七常委之一,還擔任組織委員會的召集人。1960年9月4日雷震被捕後,七常委中之齊世英、夏濤聲兩人在台灣沒有民意基礎,只能困守於萬年國會,夏濤聲甚至因此而辭去《民主潮》發行人並停止一切政治活動。

游錫堃說,出生於台灣的四位常委,高玉樹成為官派台北市長,吳三連經商,李萬居病逝,只有郭雨新繼續從事反對運動,因此,郭雨新於「1960年代逐漸成為全台性在野政治菁英的代表人物」。如果沒有郭雨新當年的堅忍不拔、勇於承擔,台灣的民主運動的香火很可能就此中斷而不會有後來民主進步黨的誕生。

游錫堃說,在這個台灣民主發展的關鍵年代,胡適選擇走不同道路。胡適曾任中央研究院院長,學術地位崇高,是1950年代《自由中國》雜誌的發行人、領導者、保護傘。

游錫堃說,胡適反共,熱愛自由。早年曾有「做了過河卒子,只有拚命向前」的名言;1955年為文引用范仲淹〈靈烏賦〉說「寧鳴而死,不默而生」;1958年回台就任「中央研究院」院長時,曾經讚揚雷震是真正爭取言論自由的英雄好漢,台灣應該替他造一個銅像,可見其對「自由」的重視。

游錫堃說,雷震坐牢後,胡適高度關心,於雷震65歲生日以南宋詩人楊萬里的〈桂源舖〉「萬山不許一溪奔,攔得溪聲日夜喧,到得前頭山腳盡,堂堂溪水出前村。」一詩相贈外,並未像1951年以「《自由中國》不能有言論自由,不能用負責的態度批評實際政治,這是台灣政治最大的恥辱」而辭去發行人的行動,「來表示他對『軍事機關』干涉言論自由的抗議。」甚至未嘗親往探視,這使殷海光等人對胡適極度失望。

因此,詩人周棄子曾有一首〈憶雷儆寰〉(原名〈本事〉)七言律詩如下:

無憑北海知劉備,不死中書惜禇淵。

銅像當年姑謾語,鐵窗今日是凋年。

途窮未必官能棄,棋敗何曾卒向前。

我論人才無美刺,直將本事入詩篇。

游錫堃說,周棄子這首詩,全詩內容指向胡適,很明顯在表達殷海光等人對胡適的失望。「途窮未必官能棄,棋敗何曾卒向前」指胡適繼續安坐「中央研究院」院長,並未拚命向前,「坐牢的還是坐牢去了,院長還是院長」。

游錫堃說,不同於胡適的反而是郭雨新,他主動承擔使命,拚命向前,領導在野陣營,繼續為台灣民主政治奮鬥,因此郭雨新在台灣民主政治發展道路上的貢獻遠非他人可比。

游錫堃說,胡適雖然出名,受許多人尊敬,學術方面對世人也有很大的貢獻,但是在台灣或華人民主政治發展史上,他不只難以與雷震相比,也不及殷海光,「殷海光在政治上的啟蒙與後來的影響及作用,遠非胡適可比」,而與郭雨新相比,差距更大。

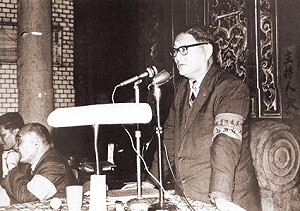

郭雨新特展於台灣大學總圖書館舉行。 圖:郭時南提供

郭雨新特展將於20日於台灣大學總圖書館舉行 圖:仰山文教基金會提供