8 月 7 日,美國政府針對台灣公佈的對等關稅稅率正式上路,即便對外宣稱為「暫時性關稅」,但比日、韓更高的 20% 稅率,令賴清德政府承受巨大壓力。

儘管民進黨政府表示因其為暫時性關稅,後續還有望談判、調降,並且已爭取到比之前的 32% 更好的條件,但仍在國內引起「喪事喜辦」、「還在騙」的質疑聲浪。另一方面,比日本、韓國和歐盟徵收的 15% 更高的關稅,實際上已造成國內許多行業哀號不斷。

當前熱搜:盜用鄰居「柯基犬」照片諷刺柯文哲被羈押!違著作權法判4月

《財訊雙週刊》社長謝金河表示,稅率只要高於 15% 就都是利空,「台灣一定哀鴻遍野」。台灣三三企業交流會理事長林伯豐也稱,產業界非常不樂意看到這樣的結果。還有台灣投資顧問公司預估,美關稅政策將大幅影響臺灣 GDP 年增長率。可見, 20% 的關稅大棒對產業界來說,可謂是「不可承受之重」。

那麼,美國濫施關稅下,台灣哪些產業恐將受到嚴重波及,淪為「慘業」?中媒《日月譚天》綜合相關部門、機構及學者分析,認為至少有三個方面 :

低毛利率產業首當其衝

20% 的新關稅將直接推高臺灣產品出口至美國的成本,其中低毛利率產業可能首先受到嚴重衝擊。

全站首選:姚文智示警:世紀血案只是「開端」 中國文化戰爭鎖定台灣選舉與歷史記憶

CRIF 中華徵信所 5 日發佈報告指出,20% 對等關稅讓毛利率低於 20% 的產業「痛苦指數攀上高峰」。據統計,今年第一季度平均毛利率低於 20% 的出口產業類別有 9 項,包括電器電纜、油電燃氣、電子零元件業、水泥工業、紡織纖維、電子通路業、鋼鐵工業、塑膠工業和光電業。

中國人民大學中法學院經濟學系主任林承鐸表示,當出口產業的毛利率低於關稅稅率時,幾乎就等同於整個利潤被徹底抹平,甚至轉為虧損。假如某項出口產品的毛利率為 15%,在 20% 關稅下,每賣出 100 元產品,就要賠 5 元,相當於做虧本生意。低毛利率產業本就利潤微薄,一旦進入毛利率小於關稅稅率的區間,企業只能被迫停止對美出口、縮減產能甚至裁員,迅速被淘汰出美國市場。

國際出口競爭恐因關稅差受重傷

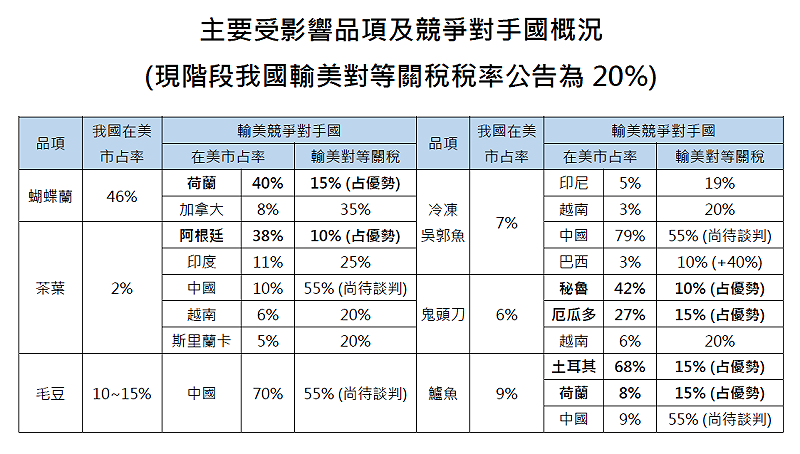

台灣目前的 20% 關稅高於日本、韓國、歐盟等的 15%,因此在同質產品出口的競爭上,台灣處於劣勢。國內產業界憂心,這些「競品」產業將在關稅差的衝擊下受到嚴重打擊。

據傳經濟部門一份最新內部報告預估,工具機、模具、塑膠製品、電子材料四項遭受衝擊最重。報告指出,這些產業領域中,日、韓是台廠在美國市場的主要競爭對手,多出的 5% 稅率令臺灣產品對美國市場「形同棄守」。中時新聞網則指出,日幣貶值、新臺幣升值的情況下,將再疊加稅率的不利因素,原本臺企的「蛋糕」恐將遭到日本廠商侵蝕。

CRIF 中華徵信所的報告也指出,關稅差勢必影響台灣產品在美國市場的佔有率,而威脅不只有日韓。報告舉例稱,適用歐盟 15% 關稅的愛爾蘭,出口美國的前 5 大產品與台灣出口產品同質化高,可能也將對台灣的市占率造成大幅壓縮。

傳統產業面臨轉型危機

林承鐸指出,為了平衡關稅帶來的損失,臺企只能提高產品報價,而此舉勢必招來市場的反彈,進一步導致原先與臺廠合作的訂單,流向關稅影響更小的國家。國內中小製造業本就面臨土地、電價、人才等問題,現又要面臨外國企業的優勢競爭,訂單滑落、生產外移等現象很可能在未來 3 至 6 個月內陸續發生,甚至威脅到整個國內產業結構。

部分學者指出,螺絲螺帽等緊固件產業,對美出口佔比達到 44% 之高,其他如香蕉、虱目魚等一級產業同樣高度依賴美國市場,此類傳統產業利潤空間恐將受到大幅壓縮。面對威脅,企業主和出口商勢必要在未來找到解決對策,然而它們多半相當依賴既有產業鏈和外銷管道,自我轉型必然有著相當的難度。