台灣的民主進程向來充滿活力,公民行使罷免權是民主監督的重要環節。隨著第一波立委大罷免投票落幕,這場激烈的政治事件不僅牽動了國人的政治神經,更在無形中對社會大眾的身心健康產生了深遠影響。

聊聊心理治療所所長張銘倫今 ( 28 ) 日指出,政治事件影響個人情緒、人際關係乃至生理機能,民眾該注意促身心健康並提升公共議題的民主素養?在民主實踐的同時,也能建立一個更健康、更具韌性的公民社會。

當前熱搜:武廟主委突噴吐波及賴清德!得諾羅該怎麼辦?醫提三招緩解

在罷免投票後的個人身心衝擊方面,張銘倫指出要注意這些方面的衝擊 :

壓力和焦慮升高、類PTSD:

政治事件的不確定性、對未來走向的擔憂,以及媒體和社群媒體上鋪天蓋地的資訊,都可能導致民眾普遍的壓力和焦慮感升高,出現類似PTSD、創傷壓力症候群的症狀。對於高度關注政治的民眾而言,這種壓力尤其顯著。研究指出,重大政治事件,如選舉或公投,會導致特定人群出現「政治相關壓力」(political stress)或「政治壓力綜合症」(political stress syndrome),表現為持續的焦慮、失眠、易怒、疲勞等症狀。當結果不如預期時,失落感和無力感更會加劇這些負面情緒。

情緒兩極化與社會撕裂:

選舉投票往往將社會劃分為清晰的兩派,支持與反對立場的壁壘分明,使得原本可能存在的理性對話空間被壓縮。這種「我們」與「他們」的二元對立,可能導致人際關係的緊張,甚至家庭成員或朋友之間因政治立場不同而產生裂痕。社群媒體的「同溫層效應」更會強化既有立場,讓民眾更容易沉浸在單一觀點中,缺乏對不同意見的理解與包容,進而加劇社會的對立與情緒化。

資訊過載與辨識疲勞:

真假難辨的資訊、立場鮮明的評論充斥於網路和媒體。民眾為了理解事件全貌,需要耗費大量精力篩選、判斷資訊的真偽。這種長期的「資訊過載」和「辨識疲勞」,不僅會造成認知負荷,也可能導致沮喪和無力感,因為即使努力辨識,仍難以確保獲得完全客觀的資訊。不實資訊和認知偏誤甚至可能被有心人士利用,進一步操縱民意,對心理健康造成負面影響。

對倡議命題落選落敗的相關人士、及其支持者的影響:

對於被罷免的政治人物而言,經歷罷免投票無疑是巨大的心理壓力;對所倡議的命題落敗、落選的倡議者、KOL 及其支持者,可能面臨習得無助、挫敗感、憤怒,甚至創傷後壓力。對於支持某面向卻落選的選民而言,罷免結果可能帶來巨大的失落、憤怒、不被認可、對未來焦慮無望的感覺,這種情緒若未能妥善處理,可能轉化為長期的不滿或對政治的冷漠。

張銘倫表示,生理健康的連帶影響,長期慢性化心理壓力的長期累積,往往會轉化為生理上的不適。這並非危言聳聽,而是身心連結的真實反應,身心症(Psychosomatic Disorder)是指心理壓力或情緒困擾,長期影響生理功能,進而導致或加重身體症狀。它不是「假裝生病」,而是心理因素真實地對身體造成負面影響。

全站首選:譏賴清德「單身狗」挨轟!陳佩琪:此恨永無絕期、此仇永不共戴天

當我們承受過度焦慮、壓力、憂鬱等情緒時,大腦會不斷發出壓力訊號,影響自律神經系統、內分泌系統和免疫系統。這可能導致原本健康的器官出現功能失調,例如腸胃不適(胃痛、腹瀉)、頭痛、胸悶、心悸、失眠、皮膚搔癢等,甚至加重現有的慢性疾病。

睡眠障礙:

焦慮和過度思考是失眠的常見原因。政治事件帶來的精神緊繃,常使人難以入睡或睡眠品質不佳,長期下來會影響日常精神和體力。

心血管健康風險:

慢性壓力會導致身體分泌更多壓力荷爾蒙,如皮質醇,長期過高會提升血壓、心率,增加心血管疾病的風險。曾有研究發現,在高度政治壓力時期,急診室因心臟問題就醫的案例有所增加。

免疫力下降與其他身心症狀:

壓力也會抑制免疫系統功能,使人更容易生病。此外,消化系統不適(如胃痛、腸躁症)、肌肉緊繃、頭痛等,也常是身心壓力過大的警訊。有些人甚至可能出現情緒性進食,導致體重波動或其他健康問題。

促進身心健康的應對策略

面對政治事件帶來的身心衝擊,民眾該如何自我調適? 張銘倫強調,從個人到社會層面,都可以採取一系列策略來維護和促進國民的身心健康,在個人層面的自我照護與調適如下:

設定資訊界線 (Digital Detox):

在政治熱潮中,適時地暫停接收政治相關資訊是保護心理健康的有效方法。可以設定特定時段不看新聞、不滑社群媒體,或是限制資訊來源,選擇可信賴的少數媒體。這有助於避免資訊超載和情緒被過度牽動。

練習正念mindfulness與放鬆技巧:

正念冥想、深呼吸、瑜伽等放鬆技巧,能幫助個人覺察並管理情緒,降低壓力反應。這些練習有助於將注意力帶回當下,而非沉溺於對政治事件的擔憂。

維持正常生活作息:

即使面對政治波動,也應盡量維持規律的作息、充足的睡眠、均衡的飲食和適度的運動。這些基本的生活習慣是維繫身心健康的基石,有助於身體更好地應對壓力。

尋求支持與連結:

與家人、朋友或信任的人交流感受,尋求情感支持。避免讓政治分歧阻礙人際連結。參與非政治性的社交活動或興趣社團,也能幫助轉移注意力,獲得心靈的慰藉。

必要時尋求專業協助:

如果持續感到焦慮、情緒低落、失眠嚴重,或影響到日常生活功能,應考慮尋求心理師或精神科醫師的專業協助。尋求幫助並非軟弱,而是積極照顧自己的表現。或是利用政府或民間機構提供相關諮詢服務,衛生福利部15-45歲青壯方案三次40分鐘免費心理諮商。

在社會與公共衛生層面的介入方面,張銘倫建議 :

推廣心理健康教育:

政府和醫療機構應加強國民心理健康教育,提升民眾對壓力和情緒管理的認知。透過衛教文章、講座、研討會等形式,普及身心健康知識,教導民眾辨識心理困擾的徵兆,並鼓勵他們在需要時尋求幫助。

建立心理支持網絡:

在重大政治事件前後,可考慮在社區層面建立臨時性的心理支持站或熱線,提供即時的情緒支持和諮詢服務。民間團體、學校、職場也應被鼓勵建立互助網絡,讓民眾在感到困頓時有所依歸。

媒體的社會責任:

媒體在政治事件中扮演關鍵角色。應鼓勵媒體自律,避免過度煽動、製造對立或散佈未經查證的資訊。推廣「負責任的報導」(responsible journalism),提供多元觀點,並報導如何應對政治壓力相關的心理健康資訊,能有效降低社會的焦慮程度。

至於該如何促進公民理性對話與跨越分歧,張銘倫也提供了國外的幾個借鏡 :

美國的「國家對話計畫」(National Issues Forums, NIF):

該計畫透過引導式討論,鼓勵不同立場的公民坐下來,共同探討複雜的公共議題,而非相互攻訐。參與者被鼓勵傾聽、理解他人的觀點,並共同尋找解決方案,即使無法達成共識,也能促進相互尊重。

英國的「公民大會」(Citizens' Assemblies):

這種模式召集隨機抽取的公民,在專家引導下,花費數日甚至數週深入學習和討論特定政策議題,最終提出建議。這種模式有助於形成更具代表性和深思熟慮的意見,減少情緒化和極端化的政治表達。

加拿大和北歐國家對話文化的建立:

這些國家在學校教育中融入更多關於溝通、衝突解決和尊重多元的訓練,從小培養公民的理性溝通能力。

張銘倫指出,台灣公民社會活力充沛,但也面臨深層的政治分歧。我們可以借鑒上述經驗,推動以下幾點:

校園民主教育的深化:

不僅教授民主理論,更應著重於民主實踐,例如舉辦模擬選舉、議會辯論,讓學生學習如何理性表達、傾聽和協商。

公共討論平台的優化:

鼓勵公民參與公共政策的討論,但應設計更具引導性和包容性的討論機制,避免淪為口水戰。例如,借鏡NIF模式,在社區舉辦非單次性、而是定期數周到數月不等、關於爭議性公共議題的深度對話,類似debriefing的事前沙盤推演、事後復盤。

推動跨黨派對話:

政治人物和政黨應示範如何進行建設性的對話,而非一味攻擊。媒體也應給予這些努力更多報導空間。

提升公民參與的品質與意義:

罷免權是公民監督的重要工具,其行使應基於對事實的理解和對公共利益的考量,而非盲目的情緒或黨派偏見。

公民素養的持續提升:

除了媒體素養,還應加強公民對法治、憲政原則、權力分立等基本民主概念的理解。這有助於公民更理性地評估政治事件,而非僅憑感性驅動。

鼓勵多元參與管道:

除了投票和罷免,公民參與公共事務的管道還有很多,例如參與聽證會、加入公民團體、擔任志工等。鼓勵民眾以更多元、更建設性的方式參與,有助於降低對單一政治事件的過度投入與焦慮。

反思罷免制度的設計:

從此次罷免投票的經驗中,社會可以反思罷免制度的門檻、程序是否仍有優化空間,以確保其被審慎行使,並避免淪為政治動員的工具,進而減少對社會身心健康的潛在負面影響。

集體影響個體再回放到集體,正反合的哲學參照,個人心理衛生照顧到社會參與

台灣的民主道路充滿挑戰,但每一次的民主實踐,都提供了寶貴的學習機會。第一波立委罷免投票的落幕,不僅是政治事件的終點,更應是我們集體反思與成長的起點。

張銘倫指出,我們必須正視政治事件對國民身心健康可能造成的衝擊,並積極採取措施加以緩解。這包括個人層面的自我照護、社會層面的心理健康支持網絡,以及媒體的自律與社會責任。同時,我們應將這些經驗轉化為提升民主素養的契機,透過加強媒體素養教育、推動理性對話、促進公民的多元參與,共同打造一個不僅政治成熟,更具備心理韌性與社會凝聚力的民主社會。

張銘倫強調,未來,當我們再次面對政治波瀾時,期許台灣社會能展現出更強大的「心理免疫力」:個體能有效管理政治壓力,社會能容納多元意見並進行理性溝通,最終確保民主的進程是健康且可持續的。這不僅是民主發展的目標,也是實現全民身心福祉的關鍵所在。

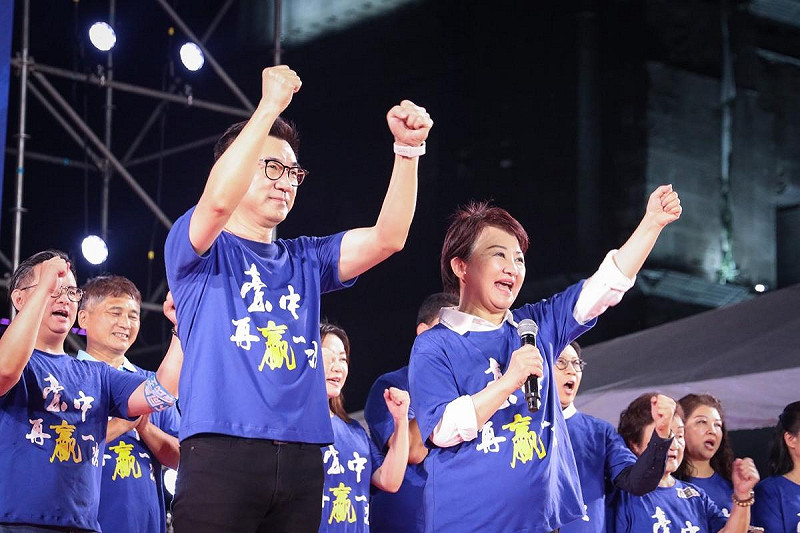

0726及0823兩波大罷免,都攸關盧秀燕及江啟臣進攻下一個大位。 圖:國民黨台中市黨部/提供