一個被故意設定的陷阱

最近的社群網路上,大家說起台灣,常常帶著一種熟悉又克制的溫柔。

說我愛那個「小小多山的國家」,然後會引起廣泛的共鳴與迴響。這句「小小多山的國家」,說得親切,說得謙虛,說得讓人心疼。

這種說法,乍聽之下沒什麼不對。畢竟台灣面積確實不大,地圖上得放大幾倍才看得清楚。不過,問題也正在這裡,我們是不是太習慣,把自己說小了?

或許,是為了避開衝突;或者,是對現實的體認。但更多時候,我們早已在不知不覺中,內化了一種自我縮小的語言,連說愛台灣,都得先加上一句「小小多山的國家」。

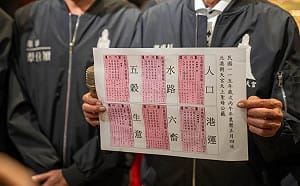

現正最夯:全台各大宮廟國運籤一次看!示警 2026 走勢動盪交錯

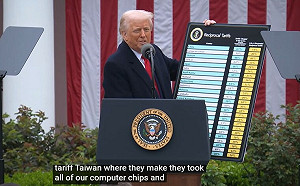

事實上,拿台灣和中國比,是我們最常掉進的陷阱,是一個被故意設定的陷阱。與中國相比,無論比人口、比疆域、比軍力,當然什麼都比不過。就會有人開始說:台灣太小,不該惹事;台灣太弱,撐不起自主;台灣只是棋子,不該妄想選擇。

問題是,這世界上是有幾個國家能跟中國比?

台灣不大 但創造出自己的戰略價值

如果國家的存在需要靠面積、人口跟軍力來證明,那台灣怎麼會還存在世上?怎麼會撐過那麼多的打壓、孤立與否定,還屹立不搖。如果只有夠大的國家才配發出聲音,那幾十年來,台灣在國際上努力發出的那些話,做的那些努力,算什麼?

「小」不是事實,是一種話語設計。是一種讓你慢慢覺得,自己真的沒什麼好說的敘事。真實的世界是,台灣擁有2,350萬人口,在全球200多個國家與地區中,規模約居第56名,不算龐大,卻也絕非渺小。更重要的是,台灣的實力不在人口數字,更體現在關鍵領域的世界地位上——半導體、資通訊、醫療體系,都是世界等著我們穩住的支點。民主制度成熟,新聞自由蓬勃,公民社會有活力,更是亞洲前茅。

台灣不是「大」,但我們走得夠遠、撐得夠久、扛得夠重。我們是一步一步,從威權壓迫中走出來,從外交孤立一路走到今天,創造自己的戰略價值,爭取到世界的支持。過程不漂亮,但很真實。就像那句話說的,沒傘的孩子只能努力向前跑。這句話不只是安慰,而是台灣幾十年來的生存寫照。

中國最怕台灣活成自由民主的樣子

中國從不怕台灣強,而是怕我們活成自由民主的樣子。怕我們證明,沒有一黨專政,社會照樣可以穩定;怕我們說明,不靠中國夢,也能有自己的方向;怕我們走出去,讓世界看到華人社會的另一種可能;怕我們的存在,就是對共產體制最大的挑戰。因為我們證明了,沒有壓制與恐懼,也能成就秩序與繁榮。

所以中國最希望看到我們自覺「小」,也想方設法讓我們自覺「小」,這樣我們就會務實、安分、聽安排。他們用「小」來壓低我們的視線,再用「現實」說服我們放棄抵抗。等我們習慣了沉默,就會開始質疑,開始猶豫,開始不敢說「我們想成為什麼樣的國家」。

台灣是自成一格(sui generis)的典範故事

台灣從來就不是誰給我們多少空間,我們才活得下來。我們一直都存在,只是太習慣忍著、低著頭。這不代表我們渺小,而是我們還沒習慣抬頭。我們可以謙虛,因為我們知道真正的力量不是高聲宣示;但我們也不需要自卑,因為我們知道走到這裡,是靠骨氣是靠努力。

外交部吳志中次長常對外賓說:「台灣的國際處境雖面臨很多挑戰,但仍走出『獨具一格』(sui generis)的發展道路。」的確,台灣從不需要依附誰的體制,也不需要模仿誰的路徑。我們走的是自己的民主之路,活的是自己的社會樣貌。即便在國際體系中,我們不被正式承認,但我們的存在無法被抹去。台灣的國際處境,正是一種 sui generis ——自成一格、獨立於常規分類之外的存在。不是例外,而是獨特;不是邊陲,而是典範。台灣的故事,是全球自由社會最勇敢的註腳,而我們,還在續寫它。

下一次,當你說出我愛這個「小小多山的國家」,請記得,那不是一種退縮,而是一種溫柔的力量。不是自我縮小,而是選擇不張揚的堅定。我們可以是山的形狀,沉穩、靜默、堅實地站在這裡。

文/洪浦釗(東海大學中國暨區域發展研究中心副執行長)