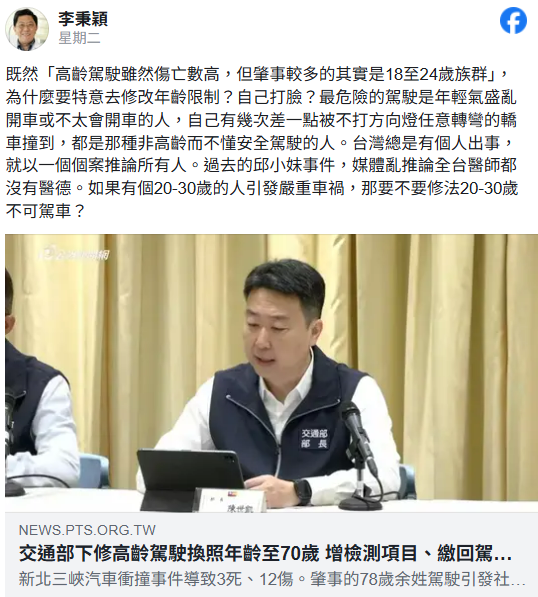

新北市三峽區(19)日發生78歲余姓老翁駕車衝撞人群釀3死悲劇,引發社會對高齡駕駛安全的高度關注。交通部隔日火速宣布將修正高齡換照制度,針對此舉,台大醫師李秉穎強烈表達不同意見,認為政策不應在單一事件或社會壓力下倉促推動,而應深入分析真正風險根源。他直言交通部應該做的是根本原因分析,並質疑「若20多歲肇事是否也要禁駕?」

李秉穎即在臉書發文指出,根據交通部所引數據,實際肇事率最高的為18至24歲族群,而高齡駕駛的換照率則高達93.5%。他質疑,若明知青年族群才是主要肇事者,卻針對高齡者修法,豈不是「自己打臉」?李秉穎亦批評,台灣社會慣於從單一事件推論整體,缺乏系統性思考。他以2005年「邱小妹事件」為例,當時一名4歲女童因家暴重傷,遭多家醫院拒收延誤救治致死,引發社會震動,但媒體卻擴大解釋為全體醫界失職,形同錯置焦點。他指出,如果有個20-30歲的人引發嚴重車禍,「那要不要修法20-30歲不可駕車?」

現正最夯:十年前嗆消滅國民黨遭綠調侃!黃國昌怒:黨產有全部恢復了嗎?柯文哲搖頭

他進一步在該文留言區裡分享個人經驗,強調馬路上最危險的是未打方向燈或臨時轉彎的駕駛行為,而這些行為往往來自駕駛技術不足或安全意識薄弱的年輕人。他認為,政策應優先鎖定這類違規習慣,而非單以年齡作為判準。

根據交通部統計,112年全國共發生約40萬件交通事故,其中高齡駕駛涉及的事故約占18%至20%,遠低於成年駕駛族群所占逾半比例。進一步分析肇事原因,主要集中於「未注意車前狀況」與「未依規定讓車」等常見違規行為,並非單因年齡因素所致。若以肇事責任較大的「第一當事者」身份來看,65歲以上高齡駕駛占比約在12%至15%之間,明顯低於25至64歲成年駕駛族群,其占比超過70%,顯示肇事風險較高的主體仍以非高齡駕駛為主。

交通部於(20)日宣布新制,將高齡駕駛換照年齡自75歲下修至70歲,並納入認知功能、危險感知與四肢靈活度檢測,肇事者須接受實地回訓,自願繳照者可獲TPASS補助。部長陳世凱表示,修法並非針對特定年齡族群,而是考量台灣邁入超高齡社會所需的結構性調整。他強調,政策目的在協助高齡者持續安全駕駛,而非全面限制。

現正最夯:日本大選》民調:支持高市內閣與已決定投票者7成會票投自民黨

至於偏鄉高齡者繳照後的交通移動問題,陳世凱說明,目前多數地區已有幸福巴士、需求反應式小黃等替代方案,全台僅剩3處尚待納入,整體新制預計3個月內完成細節設計,最快明年上路。

李秉穎質疑修法別因單一事件懲罰高齡族群,政策應回歸根本分析。 圖:翻攝自李秉穎 臉書專頁