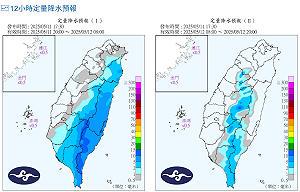

近期台幣的升值引發市場高度關注,儘管總統賴清德、央行公開否認美國對台幣升值施壓,市場仍難以忽視這波升值背後的政治與經濟脈絡,尤其正值美國大揮關稅大刀,美國面臨國債償還壓力加劇,與美國台灣貿易談判升溫,以及賴清德公開宣示將大量採購美國農工產品與能源之際,這一連串事件發生的時機點,台幣升值趨勢令市場充滿聯想。

事實上,「匯率」從來就非單純的經濟變數,而是貨幣主權與國際政治的工具。

現正最夯:武廟主委突噴吐波及賴清德!得諾羅該怎麼辦?醫提三招緩解

首先,台幣升值有利於台灣進口美國商品,對美方來說是一項實質利益,特別是在美國經濟壓力沉重、需尋求出口動能時,讓台幣升值確實符合美國的國際經貿戰略。此外,長期以來台灣在半導體產業的出口競爭力,使台幣匯率成為國際博弈的焦點,這也是台灣為何常態出現在美國匯率觀察國名單中。

然而,央行總裁楊金龍坦言,這波台幣升值的背後,確實存在炒匯資金(俗稱「禿鷹」)的大量介入。此話亦不禁引人聯想市場是否存在國際資金對抗中央銀行的貨幣戰?時間回到1992年轟動全球的「黑色星期三」,當時金融巨鱷索羅斯聯手對沖基金,狙擊英鎊,最終英國央行難敵對沖基金的力量,不得不放棄支撐英鎊,英鎊被迫退出歐洲匯率機制(ERM),索羅斯大量做空英鎊而獲利超過10億美元。又根據英國財政部於1997年的估計,英國為此付出34億美元的代價。

這場歷史事件至今仍被視為經典案例,儘管台灣情況未必如同英國當年困局,但市場情緒明顯受到牽動,也顯示台灣貨幣政策正進入敏感期,尤其是在全球資金流動迅速、政治經濟變數頻繁交錯的背景下,禿鷹炒匯再度浮現,台灣央行面臨新一波壓力,也挑戰著捍衛匯率的能力。

現正最夯:譏賴清德「單身狗」挨轟!陳佩琪:此恨永無絕期、此仇永不共戴天

貨幣匯率一直是各國政府可以動用的重要政策工具。歷史上,各大經濟體之間的匯率戰頻繁發生,目的多是為了壓低自家貨幣、提升出口競爭力。美國在此背景下,制定出「匯率操縱國名單」制度,藉此對外釋放壓力訊號。2024年11月美國財政部報告指出,未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況,但台灣連續第六次列入觀察名單,表明美國對台灣匯率政策高度關注。

若美國即將公布最新的匯率操縱國名單未將台灣正式列入,加上央行表態將打擊炒匯行為,預料台幣將逐步回貶至合理區間,有利出口穩定,也有助台股維持反彈動能。