印度軍方於 2025 年 4 月 27 日在印巴邊境地區突如其來地下達一項「堅壁清野」命令,要求旁遮普邦邊境地帶的農民在 48 小時內收割田地並全面撤離。軍方強硬表示,若農民未按時完成撤離,未來可能將永久喪失下田權利。此舉不僅在當地引發恐慌,也令外界憂慮印巴局勢或將進一步升溫。

此命令發佈之際,印巴邊境地區已連續 5 天爆發交火衝突。綜合各方跡象分析,印度此舉可能不單為防禦部署,亦可能是為後續軍事行動預作準備。從軍事戰略角度來看,清空邊境農田可騰出空間供軍隊集結,並建立防禦與進攻緩衝帶。再加上近期印度大動作調動「維克蘭特號」航母與加強邊境兵力部署,更加劇了外界對其可能發起主動攻勢的懷疑。

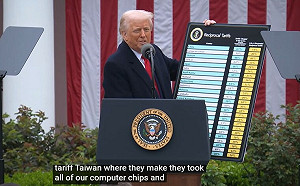

當前熱搜:最高法院擋關稅! 川普反手加徵10% 台灣半導體壓力升溫

印度此番態度轉強並非孤例。近期印控喀什米爾地區發生一起針對印度軍隊的恐怖襲擊,印度隨即指控巴基斯坦是幕後主謀,儘管並未提出具體證據。巴基斯坦方面則堅決否認,並反指印度借機挑釁。國際輿論對此事件看法分歧,有人認為印度正蒐集進一步證據,也有人懷疑該事件只是印度為軍事行動預設的藉口。

除恐攻事件外,雙方在水資源問題上的爭執也日益激烈。印度日前於喀什米爾地區的傑赫勒姆河上游突然開閘放水,導致巴基斯坦下游多地發生洪災,重創農業與牧業生計。巴基斯坦總理夏巴兹強烈譴責此舉,警告印度勿輕啟水戰底線,並表示若類似事件再度發生,巴方將不排除軍事回應。

印巴兩國水資源衝突由來已久。自 1960 年簽署《印度河水分配條約》以來,爭端從未真正平息。印度近年屢次揚言將修改甚至廢除條約,如今再度採取突襲式排水行動,令外界普遍解讀其可能已開始試圖將水資源作為戰略武器的一環使用。

當前熱搜:綠苗栗縣長候選人陳品安當過樂生青年 抗議蘇貞昌、陳水扁過

當前國際情勢亦對印巴局勢走向產生影響。俄烏戰爭持續僵持、中東地區戰火未歇、亞太緊張局勢升溫,使國際社會對南亞問題關注度相對降低。印度或許正是看準此一「國際注意力真空期」,加速對巴強硬佈局以鞏固區域主導地位。美國作為印度的盟友,雖一貫在印巴衝突中偏向印度,但目前外交重心明顯轉向歐洲與中東,對南亞局勢干預力下降。中國則持續支持其長年盟友巴基斯坦,呼籲印巴雙方克制應對,並強調所有與恐攻相關事件應由國際社會進行「公正調查」,避免無辜一方成為替罪羔羊。

儘管目前尚無確切跡象顯示戰爭一觸即發,但印巴雙方持續升溫的軍事部署與口水戰,讓外界對南亞地區未來走向抱持高度警戒。更值得警惕的是,印巴兩國皆為擁核國家,一旦衝突失控,後果恐將超出想像。和平與穩定從來不是單方面的責任,雙方若無法透過對話與協商降溫,將難以避免重蹈歷史衝突覆轍。

印度、巴勒斯坦因為喀什米爾再次兵戎相見。 圖:翻攝自右看風雲起