伊朗即將在今日稍晚於羅馬與川普的代表展開新一輪的核協議談判。與土耳其執政黨關係密切的《每日晨報》(Daily Sabah)稍早分析,伊朗內部經濟、政治、社會的壓力,是這個自 1979 年以來便長期反美的國家最後選擇與華府坐下來談判的原因。

土耳其《每日晨報》指出,伊朗自「伊斯蘭革命」以來,政治文化的理念奠基於「抵抗美國傲慢」。特別是在川普於 2018 年單方面退出伊核協議之後,伊朗當局更難向其國內民眾解釋為什麼要跟這樣的美國坐下來談判。儘管如此,德黑蘭還是派代表去跟川普的代表談,顯示其內部的問題讓這個國家迫切需要達成協議。

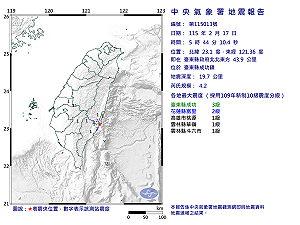

當前熱搜:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

《每日晨報》指出,伊朗需要達成協議,主要源自於三個相互關聯的領域的問題:經濟、政治和社會。這些領域並不是彼此孤立的;而是相互強化、相互影響的。

經濟問題

《每日晨報》指出,伊朗經濟長期低迷的主要原因是美國的制裁,以及迫於美國壓力其他國家的制裁。由於這些制裁,伊朗無法出售石油,因此損失了數十億美元的收入。該國無法實現能源、交通和生產領域設施的現代化。

現正最夯:玄鷲山高邑雲天宮元宵節解國運籤 副爐主揹轎謝恩行腳訪58友宮

儘管伊朗是世界上石油和天然氣儲量最豐富的國家之一,但卻面臨能源短缺。這種情況正日益惡化一般民眾的日常生活。本國貨幣持續貶值、人們掙扎著維持生計,獲取基本必需品的難度也越來越大,這表明該國的政治不滿情緒逐漸累積。

為了解決經濟問題,伊朗必須解除制裁。一個融入全球經濟、參與國際貿易、吸引全球投資、既能利用其石油和天然氣儲備滿足國內能源需求又能將其銷往國外的伊朗,將能夠提高其公民的生活水平,減少因經濟困難而產生的不滿。否則,經濟疲軟似乎不可避免地轉化為政治和軍事上的脆弱性。

國內政治問題

過去十年,伊朗經歷了重大政治動盪。一系列國內抗議活動(例如由燃料價格上漲或馬赫薩.阿米尼案引發的抗議活動)、外交政策危機(包括與以色列的直接對抗)以及區域地緣政治挫折(例如真主黨的削弱和敘利亞阿薩德政權的垮台)成為關鍵發展。這些危機在國內產生的迴響引發了基於種族、教派和性別的政治裂痕,引發了人們對統治正當性產生根本懷疑。

儘管伊朗政府在某種程度上成功度過了這些危機,但為此所耗費的政治和安全資本已逐漸耗盡大眾的認同。改革派人物裴澤什基安(Masoud Pezeshkian)當選總統是國家克服這些挑戰、緩和國家與社會關係緊張的策略之一。裴澤什基安獲得了政治空間和一定程度的政治信譽。他實施了各種措施來解決遜尼派、庫德人、俾路支人、阿拉伯人和土耳其人因性別問題和身分認同而產生的不滿。雖然這些努力在一定程度上緩解了國內政治緊張局勢,但除非美國解除制裁並控制區域衝突態勢(尤其是以色列構成的持續威脅),否則不太可能帶來長期穩定。

因此,類似於 2015 年核協議的新協議被視為至關重要。這樣的協議不僅可以減輕制裁,還可能緩和區域衝突態勢,並引入美國支持的安全保障,以遏制以色列的侵略。

社會問題

伊朗人民對國家數十年來所遭受的孤立感到厭倦。這種孤立不僅限制了伊朗人與外界的聯繫,也成為經濟和政治不滿的主要原因。在通訊革命的時代,人們透過社群媒體接觸另類的生活方式,這種孤立會滋長社會動盪。此外,這種情緒也讓伊朗人對政治體系本身的創始敘事提出了質疑。

如今,想要維持 1979 年建立的政治文化將變得越來越困難。新的政治文化必須與時代的要求和現實建立聯繫。如果要以可控的方式管理這場政治文化轉型,而不損害國家與社會之間微妙的關係,那麼伊朗決策者必須開始打開大門,達成一項將伊朗重新融入全球體系的協議。

土耳其《每日晨報》總結說,談判是一個多面向、多參與者的過程。而談判對手方,特別是美國,也有各自不同的動機,談判動態充滿許多挑戰與障礙。但目前的發展顯示雙方都願意達成協議。這種相互的意願無疑是增加談判成功機會的關鍵因素。