美國總統川普於4月4日宣布啟動「對等關稅」政策,其中台灣更遭課徵高達32%的關稅,引起社會關注。然而,粉絲專頁「聲量看政治」今(6)日發文指出,這場表面上的經濟衝擊,實際上正在經歷一場有關台灣主體性的輿論大戰。

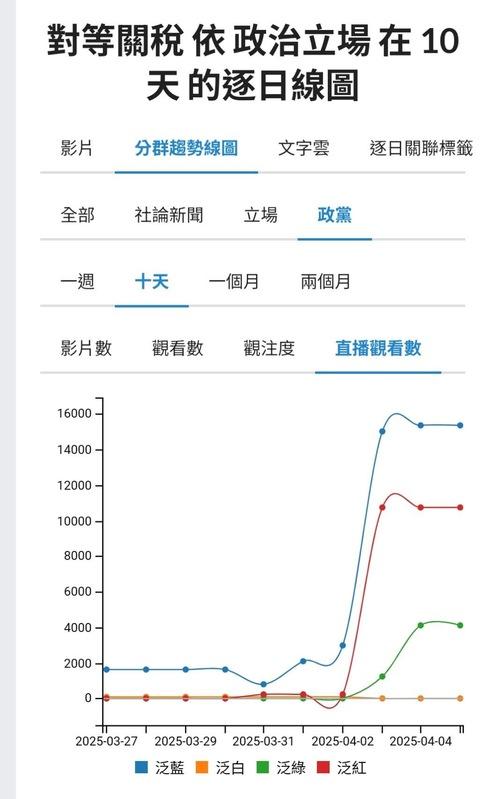

「聲量看政治」指出,從YouTube直播的觀看數據中發現,這件事一發生(甚至還沒發生前兩天),台灣網路輿論場立刻出現截然不同的反應,彷彿各政治陣營成為不同的「政治物種」,對危機的解讀與反應天差地遠。

全站首選:B-52H掛彈進黃海! 中美戰機群爆最大空中對峙 美日演習韓缺席內幕曝光...

藍營迅速發動輿論攻勢,質疑政府失策,強調「民進黨搞砸了美台關係」與「美國並不把台灣當朋友」等疑美論調,強佔「情緒高地」;親中與促統勢力則順勢推進,呼籲「與其被美國犧牲,不如回到中國懷抱」,藉此放大民眾的不安。

相較之下,本土派(綠營)則忙於釐清國際脈絡與美國內政邏輯,雖有說明,卻未能即時承接群眾的焦慮情緒,導致論述難以擴散。中立的白營(民眾黨及部分溫和派)則幾乎未發聲,彷彿選擇在風暴中沉默退場。

文章指出,這不單是一場誰聲量更大的爭奪戰,更是一次對「誰有權定義台灣角色」的爭奪。當藍紅聯手塑造「美國利用台灣」、「台灣成為棋子」的論述時,某些看似誇張的說法卻正巧觸碰到人們內心的恐懼與焦慮。

全站首選:「1小時22分」成笑話! 俄烏戰爭邁入第5年!專家批:俄對整體戰事嚴重誤判

他們正在操作的,不只是單純討厭某個黨,而是對整體國際處境的不信任感,正在被刻意放大。讓質疑美國、懷疑民主、想逃回中國保平安,這些想法悄悄成為一種新常態。

但事實上政府不是沒有在說明,但問題是如何承接住民眾不安情緒。群眾想知道的是「我們會不會完蛋?」、「誰來救我們的產業?」也就是說,此刻大家想要被安定情緒,知道方向。

「聲量看政治」強調,這是一場輿論戰爭,企圖透過疑美論這種「敘事主權」來爭奪民眾用誰的觀點去理解世界、描述處境、做出選擇。

文章亦對政府提出三項建議,包括:建立輿情快速回應小組,於危機發生三小時內提出簡明且具情緒共鳴的說法;教育民眾辨別「話術」與「情緒操弄」;以及長期經營自主論述資料庫,打造自由派與本土派的言論生態,「有地方說話、有話能流傳」。

結語指出,這場關稅風暴只是開始,未來任何外部危機都有可能被政治勢力操弄成輿論戰工具。「如果不是我們自己來說自己的故事,就會有人幫我們寫劇本,然後逼我們照劇本演。」我們以為是經濟問題,但其實是「誰有權決定你該相信什麼」的戰爭。

「聲量看政治」強調,「語言,不只是溝通,它是我們能不能活成自己的關鍵。如果我們不主動說出自己的版本,就只能活在別人的定義裡」。

從YouTube觀看數據中發現,不同政營的群體有著完全不同的反應。 圖: 取自 「聲量看政治」 FB