據外媒報導,3 月 24 日深夜,俄羅斯克拉斯諾達爾地區的夜空被猛烈火光點亮。烏克蘭軍隊出動無人機群,成功突破俄軍防空系統,對當地油庫發動精準襲擊。

這次攻擊發生在距離俄烏前線數百公里之外,執行具有戰略影響的遠程打擊,也使俄軍雖然在戰場上獲得一定進展,卻因之前未能徹底削弱烏軍的作戰能力,使烏軍仍能發動襲擊,甚至將戰火引向俄羅斯本土。

據《環球網》指出,過去數月,俄軍在庫爾斯克地區取得戰術勝利,成功奪回部分失地。然而,分析人士指出,俄軍雖然在戰場上占據優勢,卻未能趁勢殲滅烏軍主力,導致烏方仍有能力在戰略層面發動反擊。

《騰訊新聞》報導指出,烏軍發動庫爾斯克攻勢,試圖以高風險戰術牽制俄軍。此舉看似冒險,卻利用了俄軍指揮系統的遲滯與戰術模式的僵化,使烏軍得以採取「存人失地」策略,在必要時迅速撤離,保全了主力部隊。

然而,隨著美國對烏軍援縮減,防空系統與情報支援出現空缺,烏軍在庫爾斯克的戰場態勢急劇惡化。《大河報》指出,俄軍成功包圍烏軍部分部隊,並切斷部分補給線,原本有機會徹底扭轉戰局。然而,最終俄軍並未發動決定性圍剿,導致烏軍雖在戰術上敗退,卻仍保留核心戰力。

3 月 16 日,烏克蘭武裝部隊總參謀部宣布,烏軍已從庫爾斯克地區的蘇賈撤離。儘管部分裝備遭遺棄,但烏軍主力並未被徹底殲滅,仍具備重新組織戰力的能力。俄軍未能在最佳時機內達成戰略目標,使外界對其戰場決策產生質疑。

《騰訊新聞》報導中的專家認為,俄軍未能徹底殲滅烏軍主力,可能與以下 3 大因素有關:

1. 政治影響戰場決策

3 月 14 日,美國前總統川普在社交媒體發文,提及數千名烏軍士兵被俄軍包圍,並敦促俄羅斯總統普丁展現「人道考量」,避免對烏軍發動全面攻擊。部分分析認為,俄方可能基於外交考量而調整軍事行動,未對烏軍採取更具決定性的軍事打擊。

2. 戰術執行與機動作戰的不足

俄軍傳統上依賴重裝甲部隊推進,雖然在正面進攻方面具有優勢,但在戰場機動與快速包圍作戰方面較為遲緩。儘管俄軍在庫爾斯克掌握情報優勢,卻未能迅速封鎖烏軍撤退路線,導致對手成功脫離包圍圈。

3. 對敵軍生存能力的低估

俄軍可能高估了對烏軍裝備的打擊效果,卻低估了戰場經驗豐富的烏軍指揮系統與老兵群體的重要性。戰場上的士兵與指揮官,往往比武器裝備更難以替代。當烏軍保留了核心戰力,即便暫時失去戰場控制權,仍有能力在未來捲土重來。

隨著庫爾斯克戰役的結束,歐洲國家加快對烏軍的軍事支援。澤連斯基政府推動「歐洲軍」計畫,試圖以烏克蘭兵力換取更多北約軍事裝備,進一步強化其戰場能力。此舉意味著,俄軍未來可能面對的不僅是烏軍本身,而是融合了歐洲技術與裝備的強化版聯軍,使戰爭形態進一步升級。

俄烏衝突已進入戰略拉鋸階段,俄軍的戰場決策將直接影響未來戰局。庫爾斯克戰役後,俄軍雖然取得局部勝利,卻未能實現戰略突破,使烏軍得以保留反擊能力,甚至對俄軍後勤基地發動襲擊。

軍事專家指出,戰爭的核心目標並非單純奪取土地,而是削弱對手的作戰能力。如果俄軍無法在未來作戰中徹底壓制烏軍戰力,那麼戰事將持續膠著,甚至可能面臨更嚴峻的挑戰。

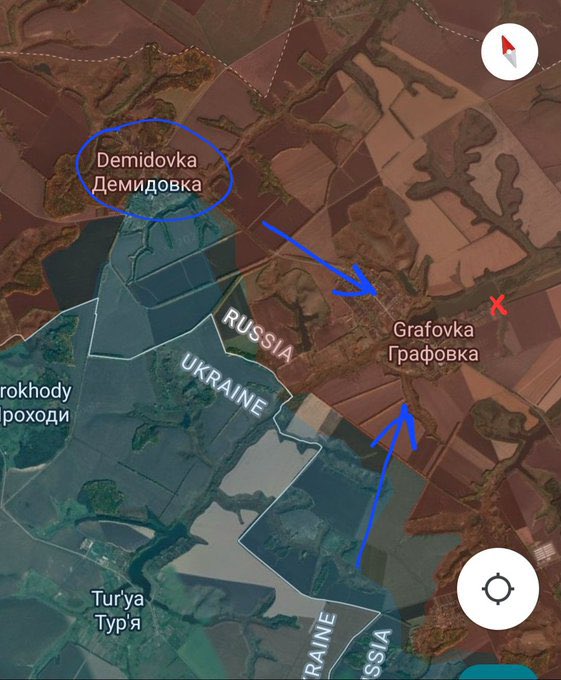

烏軍進攻俄境別爾哥羅德路線圖。 圖 : 翻攝自墨甲戰刃