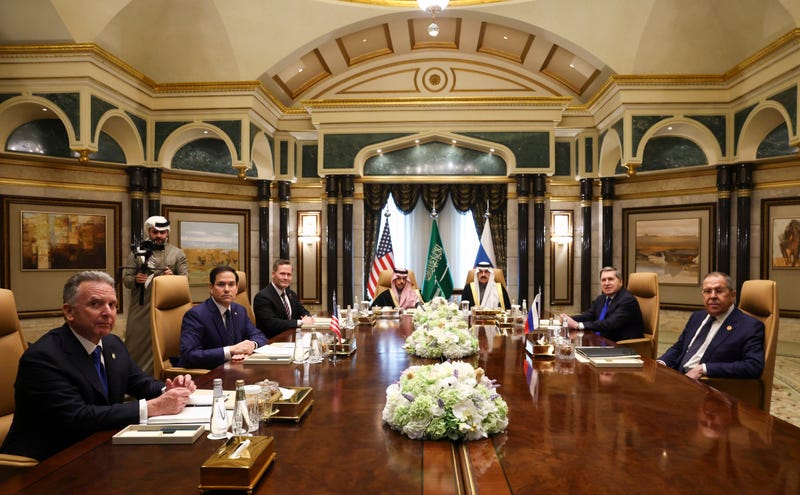

3年前的今天,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)以「去軍事化」及「去納粹化」為由對烏克蘭發動「特別軍事行動」爆發全面戰爭。3年後戰爭還沒結束,但美俄高層官員在沙烏地阿拉伯舉行會晤,誓言努力結束俄烏戰爭,但身為「當事人」的烏克蘭卻沒能坐上談判桌,甚至連美國的盟友--北約各國也排除在外。讓人想到美國前國務卿布林肯(Antony Blinken)引用的俗諺:「If you're not at the table, you're on the menu.」,似乎也印證先前坊間的玩笑話:「什麼時候開始打跟什麼時候結束,俄羅斯決定;要打多久,美國人決定;烏克蘭就等著被打」。原先很多人以為戰爭會像2014俄羅斯聯邦併吞克里米亞一樣,「速戰速決」,一個月內完事;但沒想到打了超過1000天,雙方死亡人數超過30萬、約40到50萬人受傷、超過650萬人逃離烏克蘭,成為21世紀最嚴重的「人道災難」。

雖然紀錄工具發達,但歷史卻經常被遺忘。二次世界大戰,中日國力懸殊,中國根本不是日軍對手,貧窮落後的中國如何能抵擋強大的日軍?但最後的事實結果證明與想像有相當的差異。當然,其中國際局勢的改變,美國加入太平洋戰爭,甚至最後投下2顆原子彈,是根本的結束戰爭原因,跟中國似乎沒什麼太大關係;只是拉開來看,當時的中國與現在的烏克蘭似乎差別不大。而1945年為讓蘇聯同意加入對日戰爭的雅爾達會議,有一說是當時的美國總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)極度鄙視中華民國國民政府主席蔣介石的指揮能力,蔣介石又拒絕交出作戰指揮權,羅斯福為防中國戰線潰敗,犧牲中國權利換取蘇共總書記史達林(Joseph Stalin)對日宣戰,同意蘇聯戰勝日本後,將可收復庫頁島南部、獲得千島群島,並保障其在大連港、中東鐵路、南滿鐵路的利益,以及恢復俄羅斯海軍在旅順口的租賃作為報酬,進而埋下蘇聯將擄獲的日軍軍事裝備轉交共軍,埋下國共內戰的遠因。這與最近美俄不找烏克蘭坐上談判桌,似乎有幾分相像,只是換了時空、換些人粉墨登場,做為「標的」的仍是不屬於美國的東西。

現正最夯:「KMT是Kill Me In Taiwan縮寫」! 研究員在美國會聽證會痛罵國民黨

歷史教訓:戰爭不是憑空出現

檢視俄羅斯發動「特別軍事行動」的原因,普丁無法容忍傳統的俄羅斯民族主義下的烏克蘭反向投入「抗俄」陣營,因此以「拒絕北約東擴」為名掀起戰事。而這與台灣的現實狀況有相當程度的相似,所以這場戰事不僅在不對稱作戰和創新武器運用上吸引台灣的廣泛注意,更有因為中國以類似理由對台灣虎視眈眈,不斷以文攻武嚇的方式希望併吞台灣,而被認為值得借鏡。對此,筆者想要提醒,戰爭的發生不是一場「斷面秀」,雖然從2022年2月24日宣丁悍然發動特別軍事行動算起,但在此之前長達一年以上時間,俄羅斯部隊就不斷在俄、烏邊界一帶展開演習,逐步以「4階段」完成攻擊準備。第一階段,在烏克蘭周邊派遣小規模部隊進行例行演訓;第二階段,逐步擴建機場、疏浚港口、整修道路、設立燃油或精密飛彈的儲放點;第三階段,俄羅斯指控北約進行有敵意演習,自2021年末到2022年初集結超過10萬大軍;第四階段:包括欺敵戰、認知戰、網路戰與心理戰,包括普丁一再宣稱願意尋求外交解決、俄媒散布部隊撤回訊息、駭客入侵攻擊政府、金融機構等。

反觀台海現況,先前中國不斷派遣軍機侵擾西南防空識別區,騷擾台海中線,而現在「越線」已成常態,解放軍機艦更從沖宮水道、巴士海峽延伸到台灣的東部海、空域,形成包圍之勢。不但訓練解放軍的戰機與船艦,熟悉台海周圍海域,也進一步測試國軍的反應能力與空防底線。但台灣的警戒心似乎在國防部每日公布的台灣周邊海空域動態訊息中漸漸麻痺,譬如2月10、11日解放軍075型兩棲攻擊艦等7艘艦艇穿越沖繩本島與宮古島間水域進入太平洋,這麼大的艦隊繞到台灣「背後」,是由日本防衛省統合幕僚監部發布監控報告,台灣媒體也僅有當天的訊息,之後現況如何似乎沒有太多人知道、在意。至於中國在距離台灣最近的龍田、惠安、漳州等空軍基地,擴建跑道與滑行道,構築抗炸機庫與彈藥儲放掩體,新增防空飛彈陣地等,這些戰爭徵兆,都不該被等閒視之。

在利益面前一切都會原形畢露

俄烏戰爭在美國前總統拜登(Joe Biden)的支持下持續3年,其實最大的獲利者正是美國軍工企業。重回白宮的川普(Donald Trump)強力介入調停俄烏衝突,被解讀是算計「俄烏戰爭不利美國利益優先」,因為對川普來說,這場戰爭再打下去將繼續拖住美國,讓美國無法從歐洲脫身,全力應對與中國的競爭;若能儘速結束戰事,雖然部分犧牲了烏克蘭利益,但美國能夠贏得時間來因應中國帶來的挑戰,這對美國是有利的。至於有人猜測川普企圖「聯俄抗中」,事實上,雖然普丁與習近平表面上看似平和,但普丁也了解如果美國將矛頭對向中國,相對而言自己的壓力就會減少;而美國打的算盤應該不會是俄羅斯的積極幫忙,而是某種程度的「袖手旁觀」。但這一切都只是推測演算,是不是真的如此,還有待時間證實。

全站首選:還擋嗎?台美貿易協定簽了 7大工商團體火速表態:盼立院儘速完成審查

現實的美國改變支持態度,武力勝利愈來愈遠,「求和談判」會不會是烏克蘭的選項?權威期刊《外交事務》(Foreign Affairs)2024年就向國際關係學者發出提問,有學者直言「很難想像烏克蘭能贏得這場戰爭,並奪回包括克里米亞在內的所有失土。相比之下,我們更容易想像俄國人能強行鞏固他們現在已攻略的領土,甚至繼續擴張」、「考量現實因素,這場戰爭的最終解決方案,似乎難以避免地涉及烏克蘭放棄一定程度的領土主權」;當然有另一派不認同「割地即能求和」的推論,認為俄國早已「正式併吞」藉戰爭奪得的烏克蘭領土,就算烏克蘭政府同意放棄頓巴斯、克里米亞半島,或者是目前仍在俄軍控制下的烏克蘭國土,「我們都無法確定這種『讓步』對普丁有無意義」、「就算打不贏這場戰爭,我們也很難預想烏克蘭人會接受領土被正式割讓給俄國的情況」。

「戰爭是政治的繼續」,既然政治決策還沒辦法停止推動戰爭,前線的攻防當然不可能停下來。今天過後,俄烏戰爭會如何繼續發展?繼續漫無止境的人命、資源消耗?割地談和?我們都不知道。只是,以烏克蘭國土60.3萬平方公里,台灣才3.6萬平方公里;烏克蘭人口數4000多萬,台灣只有2300萬人的數字相較;如果台海爆發戰爭,台灣有海峽作為屏障阻隔,有多少國際援助會進來?能不能撐3年?當這些國際援助到底圖台灣的什麼?有朝一日更換利益考量時,台灣該拿什麼自保?最後還是那句:「If you're not at the table, you're on the menu.」。