出生、成長於台北市大安區的我,從小就經常聽大人說「晚上不要去『墳墓山』」。

在同學們的耳語間,也經常聽到在「墳墓山」上撞鬼的都市傳說,有記憶以來大家都對那座山敬而遠之,當然我也不例外──裸露且雜亂的「無名墳」不計百件,大大小小座落於山的各處。每當經過那附近時,總是膽戰心驚,深怕看到什麼不該看的。不知道過了多久,「墳墓山」被重新整頓、改建,設置了紀念公園。那座「墳墓山」──就是「六張犁亂葬崗」,然而當我真正認識它的歷史,已是在將近 10 年,我成為大學生之後的事了。

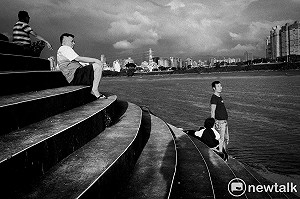

國小至國中時期的假日,爸爸很喜歡「逼」我陪他一起去河濱騎腳踏車。

從六張犁至基隆路二段的台灣大學側門駛入校區,一路到公館水岸廣場,進入河濱公園。雖然名義上是被「逼」的,但這樣的行程成了我們每週的習慣,也是我們父女相處的重要時光。從起點公館至終點大稻埕,單趟約 35 至 40 分鐘的車程,對當時尚小、體力還沒那麼好的我而言有些吃力,因此中途固定會在「馬場町紀念公園」稍作休息。馬場町空曠的廣場上除了幾個土丘、攤販外,幾乎什麼都沒有。當時,我總咕噥著,或暗忖「如何說服爸爸早點折返回家」,一邊看著遠方的風箏在天上載浮載沉。平時開朗的爸爸曾有幾次試圖認真地跟我說些什麼──類似「這個地方啊……」之類的開頭,但都被我的抱怨與不耐煩打斷了。因為當時的我什麼都不懂——從未想過這樣的父女時光有天會成為奢侈;不理解「馬場町紀念公園」幾個大字到底在「紀念什麼」;更不知道腳下的這塊廣場,竟然曾經是座刑場。

在成為大學生後,我偶然選了一堂名為「台灣人權議題」的通識課程。起初只是為了學分,殊不知那堂課竟成為我人生重要的轉折。

還記得第一次上課時,教授問我們「什麼是人權議題?」,台下一片靜默。在 12 年的義務教育裡,我們死背活背了許多社會、歷史、公民的考題,但似乎不曾仔細思考這些詞彙背後的意義:為什麼是「中國大陸」而不是「中國」;為什麼是「日據時期」而不是「日治時期」;為什麼是「被中國統一」而不是「被中國侵略」。

在這堂課上,我們討論台灣的處境;討論死刑;討論同性婚姻。我們重新看待詞語的定義,重新審視、並且質疑課本的內容存在偏頗,並非百分之百的真理。當我了解的越多,越覺得自己好像被關在「楚門的世界」。我們被保護得好好的,每天都照著劇本走──不曾抵抗、不曾懷疑地活到了今天,才發現這一切似乎不合常理,曾經深信不疑的東西開始分崩離析。

還記得某次上課時,教授若有所思地問我們知不知道下週是什麼日子?

「228 連假。」有人回答。

教授停頓了一下,接著說:「不,是二二八和平日。228,不只是一天假日。」

不知道為什麼,這句話深深地觸動了我──彷彿被雷打到般,在鐘響後仍遲遲無法動作。於是我選擇在 2 月 28 日當天走上凱道,參與遊行、共生音樂節,並重新參觀了二二八紀念館。那是我是第一次參加遊行跟集會,緊張得不得了,事先查了許多資料,穿上全黑的衣服,還帶了一朵百合花。在經過一整天的洗禮與衝擊後,我來到了紀念館,閱讀牆上那些明明該熟悉但卻如此陌生的歷史時,深深感受自己的無知並逐漸泛起眼淚。「為什麼那麼多的名字、那麼多的故事,我都不知道呢?」在黃榮燦的版畫《恐怖的檢查》面前,情緒已面臨潰堤。此時一個導覽阿姨輕拍了我的肩,指著我手上的百合花,微笑地說「謝謝妳」。那強烈的衝擊與羞恥感壓倒了我,我一邊啜泣一邊搖頭,想說些什麼,但卻一句話都說不出口。因為我根本什麼都不懂──明明身為台灣人,卻對台灣一知半解。

從那之後至今,每年的 228 我都會去凱道,去紀念館弔念——因為二二八和平日不是一天假日,是台灣的國殤日。透過「台灣人權議題」這堂課,我重新認識了台灣的歷史,與檢視那些我曾經學過的東西,其實跟現實存在著巨大的差異。某天,我讀到了關於陳智雄的資料──越是翻閱那些文獻,我心中巨大的羞恥與悲憤就越是強烈。後來我才知道「六張犁亂葬岡」是白色恐怖時期,許多受難者被處決、亂葬的地點,甚至版畫家黃榮燦就被葬在那。而「馬場町紀念公園」的河堤是用來槍決政治犯的著名刑場,陳智雄就是在那邊高喊著「台灣獨立萬歲」,在慘無人道的極刑下被凌遲、槍決的。

有天,我約爸爸陪我去河濱騎腳踏車。他看起來開心極了──因為這件我們以前很常做的休閒活動,已經中斷至少 5 年,更別提是來自我的主動邀約。騎到馬場町時,我們習慣性地停下來休息。「你以前想告訴我的事情……我現在知道了。」看著紀念公園的土丘,我跟爸爸說。爸爸也看著相同的方向,拍拍我的頭。「妳要長大。長大後,才能為台灣做很多、很多事。」他說。

畢業後,我成為了一個全職的插畫家與漫畫家,並於 2022 年開始旅居日本,與台日各大出版社共事、創作作品。在我的繪畫中、故事中不難看出我的政治立場,我也從不吝嗇公開表態。雖然大多讀者認識我,可能是透過幾年前我為村上春樹繪製的《棄貓》一書,抑或是我的漫畫出道作《綠之歌》,但我一直有想畫一個關於「台灣的故事」。它看似很政治、很歷史,也或許充滿爭議──但它是屬於台灣人獨有的「青春記憶」。因為年輕,所以無知、所以憤怒。曾經矇懂的我們,如何重新認識自己──自己生長的地方,我們的國家。

那個故事,叫做《間隙》。

從 2023 年 5 月開始連載至今,已經快要一年了。在痛苦的連載生活中,我時常出神地想:「《間隙》,是我想留給台灣的一個禮物。」

全站首選:台中超印14萬張春聯發不完 民進黨:盧秀燕把里長當行銷欺人太甚

2 月的東京還十分寒冷,在吉祥寺的咖啡廳內我寫下了這篇文章。雖然今年的 228 沒辦法回到台灣,但我總是想著台灣——想著我能為台灣做什麼。如今,我已經長得夠大、夠強壯了,我知道我能為台灣做什麼。於是提起畫筆,努力挺過每一個截稿期。

作者:高妍

1996 年生於台灣台北。台灣藝術大學視覺傳達設計系畢業。現以插畫家、漫畫家身分在台灣、日本活動。2020年受邀為村上春樹《棄貓 關於父親,我想說的事》繪製封面與內頁插畫,並以台灣館參展漫畫家身分參與國際安古蘭漫畫節。2022 年發行首部漫畫單行本《綠之歌 -收集群風-》

【被雷打到的瞬間】

配合著「519 白色恐怖記憶日」,新台灣和平基金會邀請了朱宥勳偕同台灣新生代作家一起談談各自的「白色恐怖」經驗。到底,這些現代的台灣青年,是在甚麼樣「被雷打到的瞬間」,開始覺得這一切都不對勁?

這群新生代作家,生在解嚴前夕與民主化的初端。不同於在戒嚴中成長的人,他們多了一些直接,少了顧忌,也因為網路時代,只要有好奇心,白色恐怖的故事都足以讓人對過去低迴、憤慨與行動……。

本篇發表於「被雷打到的瞬間」專欄。將永久鏈結加入書籤。

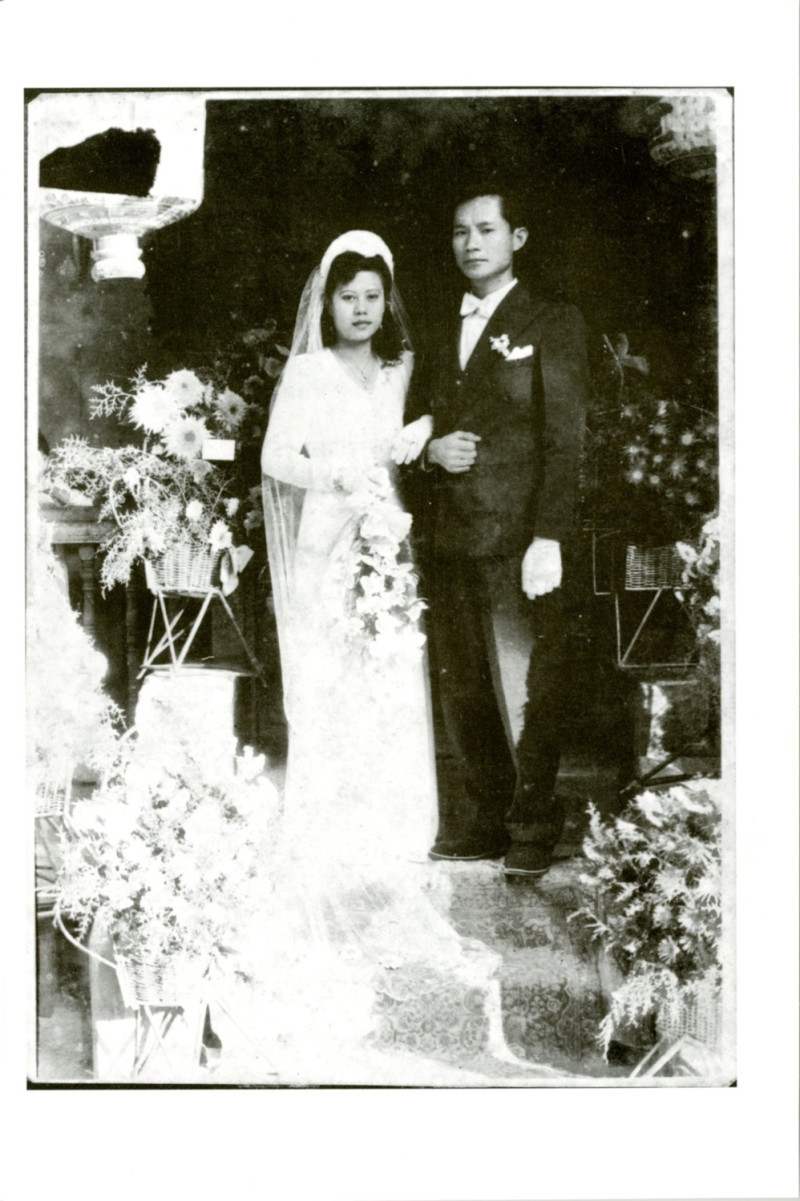

陳智雄於1976年7月2日與陳英娘結婚。 圖:陳雅芳提供

黃榮燦的《恐怖的檢查》。 圖:維基百科共享

知名版畫家黃榮燦之墓位於六張犁第一墓區。 圖:國家人權博物館