戰後台灣民主運動史長期以來流於書生史觀,這一方面可能囿於書生的個人喜好,另一方面亦可能是書面資料取得確實較為容易。所以講述這一段歷史時,經常是特別強調《自由中國》雜誌文人書生的貢獻,但對省議會五虎將等人就輕輕帶過,甚至略而不提。觀諸高中歷史課本,從88課綱、95課綱、101課綱到新學年度即將登場的108課綱教科書皆是如此。

此外,自從2000年政黨首度輪替以來,由於招降納叛等因素,過去獨裁時代恩庇侍從體制下早將「威權時期不是大家都選擇服從嗎?」這話深植潛意識者,亦大量加入民主陣營。由於這些人心裡壓根兒就欠缺民主的信念,結果造成2000年至今民主陣營的質變。

現正最夯:美以空襲擊斃哈米尼 中俄北韓齊轟「違反國際法」中東情勢急升溫

基於以上兩大因素,我們責無旁貸要將過去真實的民主運動史廣為傳達。今天(8月2日)是郭雨新先生逝世34週年紀念日,而今年(2019年)更是菊姐(陳菊秘書長)拜郭雨新先生為師50週年紀念,此時講述這段師徒情緣絕對是歷史佳話。

菊姐,1950生於宜蘭縣三星鄉,三星國小、三星初中、頭城高中畢業,十九歲以前都在宜蘭。

從小菊姐就知道郭雨新這號英雄人物,她們家族是郭雨新在三星鄉相當堅決的支持者,大概每年過年郭雨新都會去她們家拜訪。當時她們家族對郭雨新的支持,並不一定知道郭雨新是青年黨,不一定知道郭雨新的政治理想,而是因為郭雨新對農民真關心,在宜蘭的風評非常好。

現正最夯:曹興誠談哈米尼遭擊斃:美展現行動力 直指北京「氣焰恐受挫」

1969年考上世新後,菊姐開始擔任郭雨新的秘書,會當郭雨新的秘書是有原因的。差不多1968年以後,台灣整個農村呈現極大的沒落,當時家裡的人希望她去教書,沒有能力讓她繼續念書。高中畢業後,她也通過小學教師檢定,到三星鄉的憲明國小教了幾個月。然後世新開學了,家人不願讓她繼續念書,郭雨新在三星鄉重要樁腳鱸鰻仔告訴郭雨新這個情況。剛好郭雨新當時的秘書離開了,郭雨新就讓菊姐去當他的秘書,就這樣一直到1979年初。所以當時會去當郭雨新的秘書,完全不是政治原因,而是菊姐的家族不願讓她念書,郭雨新基於照顧同鄉後輩,因此讓菊姐去當他的秘書。

菊姐在那裡當秘書,剛開始傻傻的,什麼都不知道,反正郭雨新是一個前輩,他叫菊姐做什麼,菊姐就做什麼。

在這個過程當中,菊姐開始認識一些人,知道一些事情,開始覺得有點奇怪!對她衝擊最大的是,她發現郭雨新被跟蹤。原先她並不知道他被跟蹤,郭雨新也沒告訴她,當時郭雨新住在台北市農安街12-4號,對面是鑽石大飯店。禮拜天早上差不多八點半她就會到他家,郭雨新要趕十點在中山教會的禮拜。一般他出門菊姐都會送他到門口,有一次她突然發現他車子走後,對面鑽石大飯店馬上幾個人很緊張地尾隨著他。她發現原來他出門有人跟著,那些人住在鑽石大飯店。她覺得她好像發現新大陸。郭雨新回來時,她就告訴他:「郭先生,我感覺有人在跟蹤你!」他才跟她說,他怕她害怕,所以沒有告訴她。他問她會不會害怕,她當時不曉得這事情的嚴重性,所以當然跟他回答:「我不會害怕!」於是他就跟她說了一句話:「強將手下無弱兵!」

在郭雨新身邊的過程中,菊姐也經歷了很多事。這時期剛好是郭雨新政治生命開始衰退,跟國民黨的關係有很大的惡化。菊姐回想:「我一直跟在他身邊有一個很重要的因素,這跟咱台灣人傳統的性格有很大的關係。這性格是台灣農村很純樸的個性。因為郭先生的家族很疼惜我,好像我是他們的囝仔,所以這性格讓我不可能在人家較不好時,就離開。」這中間菊姐個人也遭遇很大的挫折。世新畢業之後,她本來在政大公企中心圖書館擔任編制內的臨時僱員,因為她又兼當郭雨新的秘書,黨外人士要找郭雨新會先來找她,政大公企中心因此變成黨外的聯絡點,校方在情治單位的壓力下就逼她辭職。

離開政大公企中心之後,菊姐就一直擔任郭雨新的專職秘書,她是黨外有專職黨工的開始。她在反對運動的核心,她在台灣反對運動實質的和精神的領袖身邊擔任秘書,因為是他的秘書,然後了解反抗運動、了解黨外、了解政治犯,協助政治犯與政治犯的家屬,開始跟海外的人權團體建立關係、跟海外的台獨運動建立關係,到有一天她自己也變成政治犯。就是這樣一個脈絡下來。她變成很典型的專職黨工,反抗運動變成是她的專業,她一生都不會賺錢也沒興趣,她個人認為她生命當中比較大的意義是,從1969年到今天,台灣重大的歷史事件她都參與過,包括坐牢。

那個時候比較重要的是,因為菊姐的關係而使郭雨新認識黨外運動的新生代,尤其他在1975年參選立法委員,因為她的關係而有很多年輕朋友加入,這是台灣的新生代第一次比較公開介入台灣的反抗運動,這群人就是邱義仁、吳乃仁、吳乃德、田秋菫、謝明達、蕭裕珍、賀端蕃、林正杰、范巽綠、周弘憲、周婉窈。菊姐說:「我想最大的意義是,這一批人在當年介入台灣的反對運動,就從此沒有再離開,即使屬於不同派系,但是他們到現在都還在為台灣的社會而努力。我覺得如果在郭雨新政治生命晚期,我作為他的秘書,對台灣的民主運動比較有不同的意義,應該在於此。就是使台灣的新生代投入台灣的反抗運動,而他們形成一股力量。」

談到曾經風雲一時的《台灣政論》,菊姐說:「《台灣政論》的被迫停刊,其實說是哪一篇文章引起都只是藉口而已。國民黨發現《台灣政論》的影響力,就想扼殺,《台灣政論》因此被停刊。《台灣政論》也表示台灣反對運動在這麼多年來,台灣人第一次開始擁有雜誌來表達他們的言論自由,表達他們對社會的改革以及民主化的追求。郭雨新代表台灣反抗運動的正統,《台灣政論》就是反抗運動正統的延續和擴展,這是國民黨所要斬斷的。」

宜蘭是一個農業縣,郭雨新代表農民的心聲,他是農民的代言人,宜蘭農村連三歲小孩都知道他。長久以來,郭雨新從政有他的風格,他很親切,對窮苦的人不會大小眼,所以她們在郭雨新的辦公室,對待穿木屐來的人都非常親近。另外郭雨新本身的生活也非常質樸。他每一次都會把他的質詢紀錄,寄給他在各鄉鎮的樁腳。他那麼受愛戴,跟長期以來他清白的品格操守也有很大的關係,長期的從政過程中,他已經建立他的品牌。

菊姐最後做如此感人的回顧:

「我想,一個人願意跟郭先生這麼多年,這是有相當的條件,像茂全、像我都是從很小的時候就跟著他,可是我們在他身邊不一定是為了利,那是一種很傳統的道義的結合。像他這樣在反對運動裡面這麼有地位的人,一定時時受到威脅利誘,他能一直把持原則,這是他最大的貢獻。他若想要賺錢、想要把自己賣掉,都會有世俗的榮華富貴。但他沒有,這一點我們都對他非常有信心。」

「他可以說是創造我命運的人,如果沒有郭雨新就沒有陳菊,我今天就在宜蘭鄉下教書,為人妻、為人母,對整個台灣的民主運動絲毫不會參與,我會跟傳統任何女性一樣,知足、認命,過一個傳統女性應該過的生活。但是由於郭雨新對我的愛護、教導、信賴,使我在他周邊有機會知道所有的事。他跟人家談事情時,不會說:『陳小姐,妳離開一下。』他讓我一起聽。我想這一點很重要,因為我知道,所以我要去承擔,要去扮演某些角色。當時,國民黨根本看我不起眼,一個宜蘭鄉下來的查某囝仔,傻傻的,能知道什麼,他們不曉得我在當中有多少穿針引線,到最後他們知道了,已認為無法挽回,套上國民黨的話是我沒救了。」

「在十九歲以前,我跟一般女孩子沒有什麼兩樣,看瓊瑤小說,做白日夢,但自從在郭雨新身邊工作以後,我開始知道政治、同情政治犯、知道很多非常黑暗的事情,知道做一個反對者是十分痛苦的事情,但我沒有因為痛苦而逃離。因為郭雨新及其家族對我的疼惜,基於一個鄉下人很純樸的性格,不會因為這很危險,你就跑掉。反而你覺得這很危險,所以不能跑。我就這樣堅持走下來,所以我的一生就是這樣都沒有什麼選擇。有人問我,為什麼以一個宜蘭鄉下的孩子卻走上這條路,我常常這樣回答:『任何一個人在人生中有這樣的機緣,在我那樣的環境,你都會變成陳菊,我想那是很自然的。任何一個人當郭雨新的秘書,你只要有基本的台灣人的良知,和對社會正義追求的熱誠,你都會變成我,我並不突出,我也沒有特別的才華,我就是一個很純樸的農家的女兒。就這麼簡單。』」

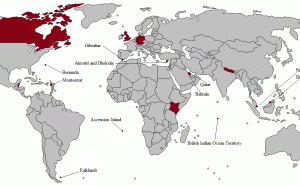

台灣民主運動人士郭雨新(右)與總統府秘書長陳菊(左)。 圖:張文隆/提供

郭雨新與黨外新生代。 圖:張文隆/提供

省議會成員:左起李萬居、郭雨新、許世賢、郭國基、吳三連、李源棧。 圖:張文隆/提供