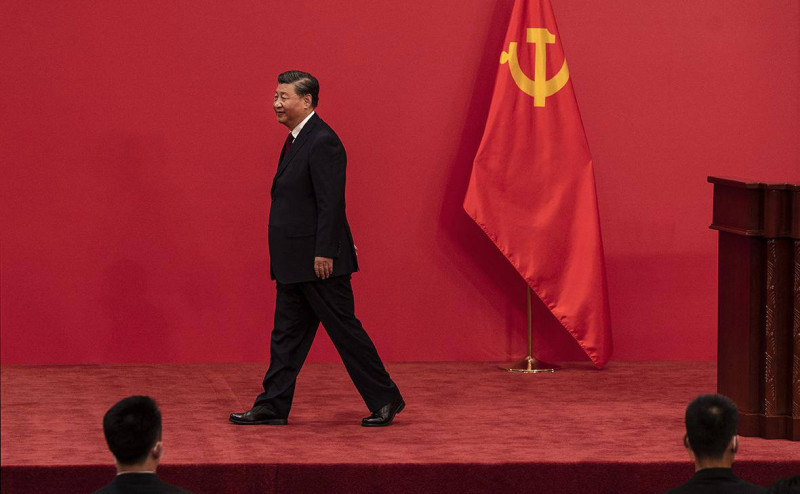

7月1日中共黨慶當日,習近平主持召開中央財經委第六次會議,將「依法依規治理企業低價無序競爭」與「推動落後產能有序退出」列為首要任務,明確點名光電、水泥、鋼鐵、鋰電等產業,意圖整頓惡性價格戰並實施強制限產,再度高舉「統一大市場」的法規與要素一體化。然則,所謂「依法依規」,不過是再度上演「上有政策、下有對策」的熟戲。

回顧十年前的「供給側結構性改革」,中共中央振臂高呼「五去一降一補」,宣示將以市場化方式清除過剩產能、壓降金融風險。然而,現實卻是「減產不減人、停工不拆廠」,地方政府以「錯峰生產」作為政策表演,煤鋼企業待督查人員離場便恢復全負荷運轉,去產能終淪為紙上談兵;去槓桿演變為借新還舊的財技操作,去庫存則淪為房地產與基建舉債的資金池。所謂市場退出機制,根本沒走出會議室。

現正最夯:「小鋼炮」2分鐘就沉了! 冰面突破裂 7中客遊俄貝加爾湖溺亡 僅1人及時逃生

當下的「反內捲」名義,無非是「供給側2.0」的翻版。從口號到策略,核心邏輯依舊:以行政命令引導,以政績考核驅動,官商合流、地方保護主義依然如故。改革的話術易容,體制的肌理未曾鬆動。

「行政減產」的假象與「地方接盤」的慣性

2016至2017年間,中央下令河北、山東等鋼鐵大省削減2.3億噸粗鋼產能。表面看是雷霆萬鈞,實則地方多以「錯峰生產」虛應故事——冬天停工、春天復產,甚且暗中興建新廠,以「退一進一」之術化解壓力,反令地方招商盤擴張不止。「中央喊卡、地方接盤」成為中國產業治理中的不成文劇本。

光電產業亦重蹈覆轍。過去憑藉低價爭奪國際市場,卻引發歐盟與印度的反傾銷制裁。如今打著「整頓市場秩序」的旗號,「反內捲」首先清洗中小企業,而背後有國資撐腰的龍頭企業則逍遙法外。市場治理實為寡頭壟斷的加速器,權力與資本重新整編。

水泥行業的錯峰停產,則成制度性悖論的縮影。2021年山東下令每日停產8小時,企業卻以提高價格、調整產能方式轉嫁成本;待需求回暖,價格飆升,政府再行干預,形成無限循環的政策空轉。錯峰生產最終成為一種常態化的自欺,顯示出制度監理與退出審計的缺位。

表面改革,實為權力重構

房地產「去庫存」反引發地方財政危機,地方政府不減債務依賴,反而更仰賴城投平台的舉債模式維持運作(借新還舊)。國企去槓桿僅止於形式,以「供給側基金」進行再融資,債務壓縮根本未被真正觸及。「補短板」項目則化為國企輸血工具,中小民企依舊被擠壓在資金荒之中,產業結構優化成為另一種利益重分配的敘事外衣。

不破政經合一,改革終為空轉

供給側改革與反內捲的本質共通之處在於:改革止步於表層調整,始終迴避對政商利益結構的根本鬆動。唯有理解中共權力的根本邏輯,方能理解「改革困境」之源。根據馬克思主義的原始信條,掌控生產力即掌控社會發展主導權;而中共政權的合法性,正建構於對生產資料的全權壟斷。每逢經濟波動,中央便會推出結構性調整的新口號,如「供給側」、「內捲治理」,但一旦觸及既得利益,立即回歸強力干預,市場只能在縫隙中苦苦掙扎求生。

結語:改革若不破體制,只是換包裝的輪迴

從「供給側」到「反內捲」,改革口號不斷翻新,實質內核卻從未動搖。只要政經合一的體制機制未被破除,權力不願放手市場,自由競爭終將淪為口號。習近平主導下的所謂改革,本質仍是權力秩序的再強化與資源再分配,而非通向制度創新與社會共益之路。

若欲真正破解惡性內卷,必須從根本上拆解政經一體的權力結構:建立透明、可預期的法治與契約制度,讓市場退出與競爭機制回歸經濟主體。唯有如此,企業才能在不需迎合權力的環境中自由競爭,市場活力方得以恢復。否則,無論是「供給側」還是「反內捲」,都只是改革之名下的權力重寫與市場空轉,無從脫離制度性的惡性循環。