新聞

野島剛觀點》中美南海對峙的原點是台海對峙

2015.11.28 | 12:08

近年來,中國積極在南海的海域上填海造陸,建設人工島嶼並且列為領海管轄,姑且不論此舉在國際法上是否合法,卻引起了美國在海洋霸權上的危機意識,這次美國軍艦在南海南沙群島的巡邏行動,正好突顯了中美兩國對於海上軍事行動存在著認知差異。面對美國高舉「航行自由」的旗幟進入南海,中國做出強勢的反擊,主張「必須經過主權國家的許可,才得以進入領海內」。其實,中國早在1950年代高喊「解放台灣」時,也是以「包括領海在內,自國附近海域上的軍事活動該受到規範」為由,極力阻止美國介入台灣的防衛行動。

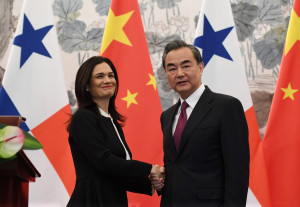

從冷戰時代開始到現在,中美兩國的對立已經持續半個世紀以上,包括這次的南海對峙,中國一心想要削弱美國的海上霸權。11月7日,中國國家主席習近平和台灣總統馬英九在新加坡舉行了歷史性的會晤,雖然這一場「馬習會」顯得非常倉促,但是或許可以解讀為中國迫於南海的緊張情勢,想要拉攏1940年代訂立「南海9段線主權」的中華民國(台灣),以宣示其正當性。

美國在亞洲太平洋安全防衛上的基本架構,前提是一旦發生事端,美軍將會在最短時間內前往協防,目的是維持亞洲太平洋的勢力平衡。然而,如果中國能夠牽制住美軍的活動,美國扮演的「抗衡力量」面臨到挑戰時,亞洲其他各國對美國的信賴度也會大幅降低,原先形成的日本、台灣、東南亞各國的安全屏障將受到前所未有的考驗。

這次南海問題的淵源之一,可以追溯到1958年8月發生的「第2次台灣海峽危機」。當時,美國派遣了第七艦隊巡防台灣,並且進行了軍需品補給等任務,協助台灣的國民政府軍隊。同年9月,正當海峽危機處於水深火熱之際,中國在國際上發表了領海聲明,主張台灣、金門、南海諸島等地全部為中國的領土,領海12海里,而且未經中國政府許可禁止進入其領海內。順帶一提,中國的這一番聲明和引發南海主權爭議的「9段線」或「U字線」的歷史性權利有很大的矛盾,該如何整合出一貫性,這也是長期以來中國的重要課題。

即使到現在,這個領海聲明依舊是中國海洋戰略的基軸,這次中國為何對美國的自由航行提出抗議,也是源於這樣的背景。只是中國的領海聲明在當時並沒有發揮太大的效果,之後中國也很樂意導入聯合國的海洋法條約,希望在國際法的約束下對美國的海洋支配產生制衡。1996年,台灣總統選舉在即,中國在台灣海峽進行軍事演習,甚至發射導彈至台灣附近海域,當時美國派遣第七艦隊的兩艘航空母艦巡防台灣穩定局勢。像這樣子,中美兩國多次在海上相互較勁,幾乎都是圍繞著台海危機。然而時至今日,雙方的角力舞台已經移到南海領域。

對於海洋霸主的美國來說,其國家目標是希望美軍不管到哪裡都能夠來去自如,尤其是1979年制定了自由航行計畫(Freedom of Navigation Program),一旦其航行自由可能遭受威脅時,就立即派遣船艦、戰機到該區「測試」一下,確認航行是否真的受限。到目前為止,美國的行動都不曾受到阻撓,之前中國設置防空識別區時,美國也派遣了兩架B-52轟炸機巡視,就是其中一例。美國國會甚至不承認聯合國的海洋法條約,也是因為擔心美國的自由航行計畫受阻,影響到國家利益。

想當然耳,美軍這一次的南海行動也是屬於自由航行計畫的一環,卻遭受到中國海軍的強烈阻撓,對美國軍艦發布警告和尾隨監視。此舉是否屬於妨害自由航行的行為?美國不只很難認定,也站不住腳。可是,今後像這樣類似的「測試」動作,想必會層出不窮吧。這一次,美軍艦除了中國實質支配的島嶼之外,同時也進入其他國家支配的島嶼領海,可以推測美國的目的是想要以行動證明沒有國家能夠阻止其自由航行的計畫。

根據中國也加入的聯合國海洋法條約,基本上是認同領海內的「無害通航權」,然而如上述的中國認為外國軍隊必須事先取得同意才能夠進入領海的強硬立場,似乎有齟齬不合之處。因為聯合國的海洋法條約內,對於這樣的同意事項並沒有明文規定,換言之,中國的主張本身缺乏正當的法律根據。

美國這次海巡行動主要是針對中國在南沙諸島大肆進行人工造地的問題,中國在人工島嶼上興建軍事設施和港灣整備工程,一連串的行動引發美國高度關注。美國既有的亞洲政策是不干涉域外國家的主權問題,但是這次的破例行動無疑是歐巴馬政權的力挽狂瀾之舉,然而即使美國發動了自由航行計畫,卻也無法完全掩蓋住中國支配南海的主權已經「生米煮成熟飯」,成為既定事實。

以實質問題來看,目前中國積極將南海列為領海的主權範疇,增加其影響力,而美國作為平衡力量,首先勢必要確認美軍自由航行的實效為何,因此這次美軍的海巡行動意義重大。然而,中美兩國在南海展開的權力遊戲才剛開始而已,這是中國挑戰美國海洋霸權的序曲,也意味著冷戰以來台灣海峽的中美角力戰重新點燃。

(圖片來源:達志影像/路透社資料照片)

作者:野島剛(日本資深媒體人,前朝日新聞台北支局長)

最新留言

專論》 因川普關稅而陷入困境的中國「SHEIN村」

0 分鐘前

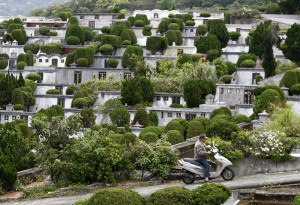

在美國、日本等國家深受年輕人喜愛的中國電子商務網站SHEIN,因為川普政府的關稅措施,而受到沉重的打擊。在中國南部的廣東省廣州市,有一個被稱為「SHEIN村」的地區,這裡密集分佈著為SHEIN供貨的服飾工廠。隨著美國加大對中國的關稅攻勢,一些工廠因為訂單大幅減少而陷入困境。與美國的貿易戰「將傷害像我們這樣的底層工人,並使我們更加貧窮」,面臨失業威脅的移工們心情低落地這樣說。