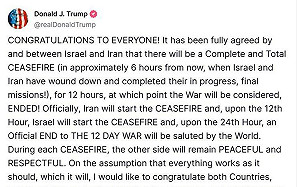

4月29日,中國外交部釋出對外宣傳影片《不跪!(Never Kneel Down)》,以中英文字幕強調「中國不跪」,並點名日本、法國等國也曾遭美國打壓,呼籲各國應聯合起來反對美國霸權;這部影片不僅是一次外交表態,更是一場精心設計的敘事戰,試圖將中國塑造成「全球反壓迫的領袖」。

與過去訴諸歷史委屈不同,這次中國選擇用「不跪」作為語言動作,強硬且具有情緒張力,不再是孤立的受害者,而是帶頭者、號召者;這是對美國近期對中國祭出高額關稅與科技限制的直接回應,同時也向其他遭遇美國壓力的國家拋出橄欖枝,試圖建立「共同受害者聯盟」。

這種策略不是單純的情緒渲染,而是一種認知作戰。它運用歷史記憶喚起情感連結,構築一個全球「我們與他們」的對立結構。在美國逐步退回保護主義、歐洲內部矛盾頻仍的時代,中國企圖以新敘事贏得國際南方與非西方陣營的支持,改寫冷戰後由美國主導的全球論述秩序。

但值得警惕的是,這並非對現狀的單純批判,而是一種話語掌控的企圖。當中國將「被打壓」訴求延伸為「站隊」的召喚,它實質是在重塑國際秩序的朋友與敵人名單,且透過國家機器製作影片、大規模釋出、跨語言傳播,使這場敘事攻勢更具滲透力。

臺灣不應低估這種戰略敘事的影響力,當中國喊出「不跪」,它不是在尋求同情,而是在投射一種信仰、一種選邊的壓力。而在這個訊息過飽和、情緒導向的世界,誰能有效提出另一種價值敘事,才是真正決定未來國際輿論戰走向的關鍵。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)