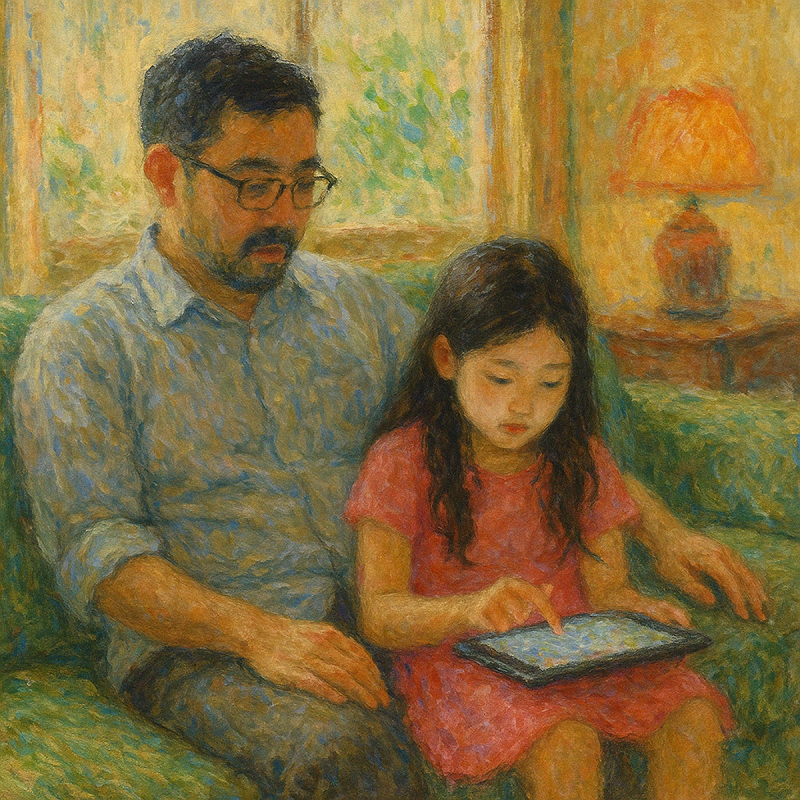

那天放學回家,孩子在沙發上一邊吃餅乾,一邊對著平板說話。原來是在讓AI幫他完成一篇作文。我湊過去看,她笑得很得意:「您看,兩分鐘就寫完了,還有比這更快的嗎?」

我沒馬上回話,只是坐在她身旁,靜靜看著那篇作文的內容。語句通順、主旨清楚,但我總覺得,有些地方空得像剛洗過的玻璃,看得見風景,卻摸不到溫度。

「妳覺得這篇像妳寫的嗎?」我輕輕問她。她聳聳肩說:「不重要啦,老師只看結果。」

這句話,像針扎了一下什麼。

我們是不是,也總是這樣?只看結果,只教操作,不問孩子為什麼這樣選?當我們教他們怎麼查資料、怎麼下指令、怎麼產出漂亮的作品時,有沒有也教過他們:什麼是誠實的表達?怎麼知道自己說了真話?怎麼知道一句話,會傷人,還是溫暖人?

也許不是我們不教,只是我們太忙,或者,太相信科技本身就會帶他們走向進步。可進步若沒有方向,它就只是加速而已。朝哪裡加速,誰知道呢?

我不反對科技。其實我也喜歡效率。但我開始懷疑,當我們給孩子這麼多工具時,有沒有給過他們停下來的理由?有沒有讓他們相信:真正重要的東西,不一定最快得到,也不一定靠機器產出?

我們是不是太快地,把孩子推上了操作台,卻忘了教他看一看窗外的光從哪裡來?

這不是責備,而是一種自問。也是我最近常常對自己說的話:

我教他怎麼用,但我教他為什麼用嗎?我是否也在不知不覺中,將工具變成了答案,而非過程?

或許,我們可以留一點空間,讓孩子自己寫一封慢一點的信,說一句不完美卻真實的話,畫一張不是生成式卻帶著手汗的圖。那才是他自己。而我們的責任,是教他怎麼辨認自己。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)