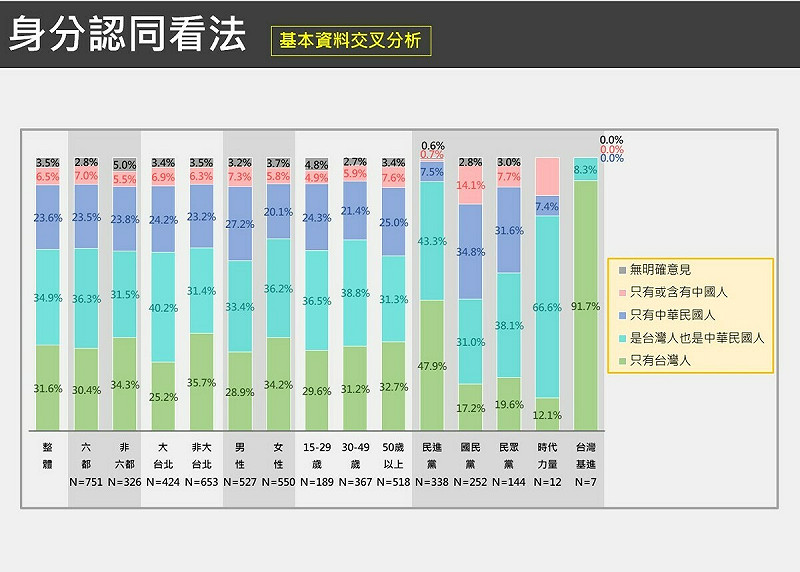

「台灣獨立建國聯盟」與「台灣安保協會」今(24)日發布「國家認同民調」,並召開「2025 台美建交民調公佈記者會」。台灣基進黨主席王興煥指出,台灣認同今年終止連三年下跌、回升至 31.6%,同時「台灣+中華民國」認同自 2022 年高點 39.9% 持續下降至 34.9%,中華民國認同也在一年內減少 2.2%。相對地,中國認同雖仍偏低,但已緩步上升至 6.5%。他認為,這些變化顯示台灣社會正逐漸看清中華民國的曖昧性,理解「ROC 既不是台灣,也不是中國」,而這個模糊空間已無法提供穩定認同。

王興煥表示,「中華民國台灣」自蔡英文在 2019 年提出後曾快速增溫,但其高峰主要來自台灣認同的位移,並非社會真正的最大公約數;隨著年年下降,不少民意已意識到,中華民國作為國家認同既無法代表台灣,更無法與中國區隔。他指出,近年國民黨的赤化傾向,包括傅崐萁直接受北京指令、鄭麗文挾北京力挺當選黨主席後祭拜共諜等行為,讓民眾更清楚地看見「中華民國」難以自洽,進而加速其認同瓦解。他強調:「國際上普遍認知 ROC 指向 PRC,是基本常識。川普都說 Taiwan is Taiwan,只有台灣人還在努力接受 Taiwan = ROC ≠ PRC 這個邏輯。」

當前熱搜:國民黨失美信任!劉寶傑轟「自業自得」蕭旭岑氣嗆:隨便你怎麼說

在統獨傾向方面,王興煥表示,民調顯示主要變化發生在「傾向獨立」與「維持現狀」之間。「傾向統一」多年來維持在約 10% 上下,而「傾向獨立:維持現狀」從 2023 年的 39.6%:44.3% ,今年已逆轉為 44.3%:38.9%。更關鍵的是,當假設「現狀無法維持」時,原本的維持現狀者中有 16.6% 轉向獨立、11% 轉向統一,讓最終的統獨對決變成「60.9% 支持獨立、21.8% 支持統一」。王興煥指出,這證明「維持現狀」並不是固定立場,而是在焦慮與安全感之間移動的彈性區間。

王興煥進一步指出,交叉分析身分認同後可發現,傾向獨立者中僅 1.4% 認同自己是中國人,但傾向統一者有 77.7% 認同的是台灣或中華民國,而非中國本身,這凸顯台灣社會對戰爭的恐懼遠大於統一意志。因此他認為,政府必須大幅強化全民國防,包括憂患意識、抵抗意志與備戰決心,才能避免恐懼被利用成統一敘事的槓桿。

儘管中國認同僅 6.5%、傾向統一僅 10.8%,但政黨傾向顯示國民黨仍有 23.4% 支持、民眾黨有 13.4% 支持,藍白合計高達 36.8%。王興煥指出,這代表政黨傾向並非由統獨立場決定。支持民眾黨的主要群體是不滿兩大黨、期待新政治的選民;支持國民黨者則多半出於「制衡執政黨」的心態,而非支持統一。他說:「藍白的政治精英確實有中國代理人的問題,但其支持者多為拒絕當中國人的本土派。真正的任務不是改變他們的統獨認同,而是改變他們的政黨選擇。」

全站首選:點名國民黨和民眾黨太親中!美智庫高層籲取消藍白政客及家屬美簽

他認為,在高達九成的民意反對被中國併吞的情況下,傾向民進黨的僅 31.4%,顯示民主陣營必須分工合作。民進黨須以更有效的施政提升支持度,而台灣基進、時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土在野政黨,應成為監督政府與對抗藍白亂政的新選項,避免反中民意被迫落入藍白之間。他最後強調,唯有執政黨與本土在野勢力各司其職、分進合擊,才能共同守護台灣的整體利益。

本次調查委託台灣安保協會,由山水民意研究股份有限公司執行,訪問期間是2025年11月17日至19日;對象以全國年滿15歲以上民眾;抽樣方法為市話與手機並用,市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構,尾2碼隨機方式抽出;手機則以各行動電信業者核配字首,尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人,加權前家戶536份、手機541份,在95%的信心水準下,抽樣誤差約±2.99個百分點,並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權,以符合母體結構。

台灣基進黨主席王興煥。 圖:台獨聯盟提供