近日發生數起因使用迷幻藥物或毒品不當,奪人性命的事件,對此,聊聊心理治療所所長張銘倫特別提醒,沉浸「藥愛」的人,要特別小心藥物的危害。

所謂「藥愛」(Chemsex,或稱Chem Fun),是指使用成癮性物質,即毒品,來輔助或增強性活動的行為。目的通常是為了提升性興奮感、愉悅度,或是解除抑制-讓人更放得開,有時也與尋求親密連結或排解寂寞等心理因素有關。

「藥愛」的危險性在於,這種行為將性與毒品緊密結合,極容易導致成癮、增加進行不安全性行為的機率,進而大幅提高感染愛滋病(HIV)、梅毒、淋病等性傳染疾病的風險。用藥過量更可能導致猝死。

「藥愛」通常選用哪些毒品?其效用是什麼?張銘倫指出,

在「藥愛」場景中,常被選用的毒品多為中樞神經興奮劑或致幻劑,它們的效用往往直接針對性快感和抑制解除。

藥愛情境主要效用有 :

中樞神經興奮劑

甲基安非他命(冰毒、Tina、煙、Hi Fun)產生強烈欣快感、精神高度亢奮、性慾增強、延長性行為時間、消除疲勞。

甲氧麻黃酮(喵喵)作用類似甲基安非他命和MDMA,帶來興奮、多話、解除抑制、增強性快感。

中樞神經抑制劑/迷幻藥

GHB/GBL(G水)產生興奮、欣快感、解除抑制、性慾增加。極易過量,導致意識喪失、呼吸抑制甚至死亡。

MDMA(搖頭丸)產生興奮、親密感、感官加強。

K他命(愷他命)產生幻覺、欣快感、與現實脫離感、解除抑制。

此外,靜脈注射甲基安非他命(Slamming)是藥愛場景中風險極高的方式,會帶來更直接、更強烈的快感,但對身體和腦部的傷害更快、更巨大,且共用針具會增加感染愛滋和肝炎的風險。

至於「藥愛」如何導致成癮、上癮? 張銘倫表示,毒品的成癮是一個涉及生理和心理的複雜過程,而「藥愛」則將這種成癮性更加強化:

- 生理依賴(大腦獎勵機制):

毒品會直接作用於大腦的「快樂中樞」,促使大腦釋放多巴胺(Dopamine)等神經傳導物質,產生強烈的欣快感。

大腦會將這種強烈的快感誤認為是「生存所必需」的獎勵。當毒品與性愛結合時,快感被加倍強化,使大腦將「毒品 性」建立起牢固的連結。

長期使用會導致大腦的獎勵機制被破壞和耐受性增加,使用者需要更高的劑量或更頻繁地使用才能達到同樣的效果。

- 心理依賴(渴望與逃避):

當藥效消退後,使用者會經歷戒斷症狀,如疲倦、憂鬱、焦慮、易怒、全身無力等強烈不悅感。

為了逃避這些痛苦的戒斷症狀,以及再次追求極致的「藥愛」快感,使用者會產生強烈的渴藥心理(Cravings),形成惡性循環。

張銘倫強調,在社會壓力、自我認同困境或內心孤單寂寞等心理因素的驅使下,使用者可能將「藥愛」視為快速獲得親密感、自信心或逃離現實的唯一出口,使得心理上的依賴更加難以擺脫。

不少人維持使用毒品是因為想要提神、減肥、享受靈魂出竅、軀體脫離,跳脫大腦意識層級,不過高潮後伴隨而來的是無盡的失落;長期興奮後,吸毒者便墜入憂鬱、無動機、沮喪和身心損傷的深淵當中。

張銘倫指出,毒品有其耐受性,需要一次比一次提高劑量,才能再達到先前欣快、狂喜(euphoria)的狀態,心理的依賴也會日益加深,俗稱「心癮」。吸毒後對認知、情緒的影響是,造成注意力不集中、坐不住、沒耐心、判斷思考能力下降、衝動控制能力變差、好爭辯,精神病症狀(疑心、妄想、聽幻覺、視幻覺、觸幻覺)、無喜樂、無動機,幾乎要成為一個行屍走肉(The Walking Dead)。

過去不少知名藝人都吸毒,他們為什麼吸毒呢?過去認為,大腦中的神經傳導物質加上酬賞機制的運作,讓吸毒者成癮,進而持續使用毒品。但在 70 年代,美國有位心理學家叫做布魯斯.亞歷山大,發現一件不一樣的事情。他發現將實驗老鼠「獨自」放在籠子裡面,實驗鼠會狂喝摻了海洛因或古柯鹼的水,導致上癮而致死。然而,在他佈置的一個「老鼠樂園」裡面- -有運動器材、遊具、充足的食物還有很多老鼠友伴,其中的老鼠絕少吸毒、上癮和死亡。

張銘倫表示,吸毒者不使用毒品的時候會累、想睡、愛吃、日夜顛倒、作息混亂、意志力薄弱,心理師這時候會衛教:三天不用,戒斷症狀緩解;三個月不用,大部分精神病症狀緩解,甚至消失;三年不用,腦功能復原,做事情會開始覺得有意思(恢復動機與喜樂)。

後續還需要追蹤吸毒者受同儕影響的情形、就業發展、是否持續參與醫療院所的戒癮計畫,還有日常作息是否規律。可以接受 CES 經顱微電流刺激治療,如同海洛因戒癮是長期服用較不傷害的美沙酮,讓 CES 帶來的鎮靜安眠置換毒品帶來的神遊感,還有神經生理回饋的治療,讓大腦額葉功能,包括計畫、執行、衝動控制這些能力,早日恢復往日水準。

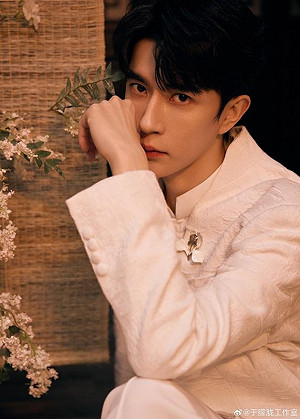

黃明志(左)近期捲入謝侑芯命案,又涉嫌吸食毒品。 圖:翻攝自黃明志、謝侑芯IG