對於故總統蔣介石在二戰後如何看待台灣人民及為何會派兵鎮壓、發生二二八事件,國史館修纂處處長歐素瑛引用《蔣中正日記》表示,蔣介石聽取下屬建言、簡報認為,「此種台民初附,久受日寇奴化,遺忘祖國,故皆畏威而不懷德也。」於軍隊登陸後進行鎮壓。事件後,台省軍政首長無一人遭到究責或懲處,令台灣人深感不滿。

國史館今(21)日在於南投台灣文獻館舉辦「窺見戰後台灣:兩蔣日記與台籍菁英日記的比較座談會」,由館長陳儀深主持,與談學者專家有國立暨南國際大學歷史學系王良卿副教授、國立中興大學歷史學系李毓嵐副教授,以及本館修纂處歐素瑛處長出席與談。

陳儀深致詞指出,今年適逢中日戰爭結束八十週年,國史館作為台灣重要的史政機關,責無旁貸應關注1945年前後台灣的政治與社會變遷。他強調,這段歷史如同「亮光與暗影」交疊,也是希望與矛盾並存的關鍵時刻。一方面隨著二次大戰的落幕,和平的曙光照耀大地;另一方面因台灣省行政長官公署治理失能,不到一年半就爆發二二八事件,從兩蔣日記與台籍菁英林獻堂、楊基振與吳新榮的日記,可以作為時代變遷的見證。陳儀深表示,唯有直視這段歷史中的光與影,理解其背後的多重脈絡與複雜性,才能真正建構出以台灣為主體的史觀,期許國人共同努力。

王良卿表示,《蔣中正日記》是二十世紀全球政治領袖中極為罕見、持續逐日書寫個人思路與行跡的重要文本,系統地記錄蔣中正作為中華民國領導者的思想軌跡與權力運作。此日記不僅是理解蔣氏個人性格與政治抉擇的第一手材料,也清楚反映出中華民國在不同歷史階段的國家塑造歷程。尤其1945年二戰結束至1950年韓戰爆發的五年間,是台灣歷史上至關重要的轉型期。台灣從戰後初期被視為民國的「(新)邊疆」,逐步轉變為國府遷台後的「中央」所在地。蔣中正身處這一關鍵權力交匯點,他日記中關於台灣的書寫,無論是詳述還是沉默,都深刻映照出戰後台灣在國家治理與身份定位上的特殊處境與矛盾。

王良卿指出,蔣中正對台灣日治時期的現代化建設持高度評價,這種態度可能與他長期以來對日本尚武文化懷有的某種敬仰有關。而這種文化與制度上的認同,並未與戰後強力推動的「中國化」政策相抵觸,反而呈現出一種矛盾而微妙的交融。這也揭示了「殖民現代性」與「民族主義」之間,並非「非此即彼」的對立關係,而是彼此纏繞、共同塑造戰後台灣面貌的複雜結構。

全站首選:川普關稅遭判違法!林濁水:台美協議肯定會在下階段發揮正面作用

王良卿進一步指出,1949年5月,蔣中正先飛往澎湖,隨後抵達高雄岡山,並最終長駐台北草山。在接下來數月中,他彌補了三年前未能完成的南部之行,對許多地方留下了初次接觸的深刻印象。直到1950年6月韓戰爆發前,《蔣中正日記》大量記錄了他身處「風雨如晦」局勢中的內心掙扎與政治焦慮,呈現出一位領導人在動盪時代中所面對的多重困境與抉擇。

李毓嵐指出,林獻堂是日治時期台灣人的精神領袖與「議會之父」,其多達25冊的日記,是留給台灣最珍貴的歷史遺產之一。透過這些日記,可以清楚看出他對戰後國府統治的不滿,尤其引人注目。戰後初期,林獻堂曾數次與蔣中正會面。1946年9月30日,他隨台灣光復致敬團赴南京拜謁蔣中正,並獻上一面繡有「國族之光」字樣的旗幟。10月,蔣中正由台中北返,林親自前往機場送行,兩人短暫握手寒暄。

李毓嵐表示,1949年8月23日,林獻堂為促進中央與台籍仕紳間的關係,《台灣新生報》總經理羅克典等陪同林獻堂前往草山行館晉見蔣中正,但整場會談僅維持20分鐘,林只以讚頌言詞應對,未提出實質建言。同年9月,林獻堂赴日就醫後,雖持續關心台灣局勢,卻對蔣政權愈感失望,並在日記中批評蔣中正無力保衛台灣,直言「……軍隊皆有二心,若一旦共軍上陸,皆不戰而降矣」。

李毓嵐表示,1950年2月,他聽聞蔣即將復職,則淡然評論:「軍事、政治俱在其掌中,有復職與無復職皆相同,何必多此舉。」同時,因林長年滯留日本,引發外界揣測,蔣中正曾多次派丘念台、蔡培火等人赴日勸返。1955年10月14日,蔡培火再赴日勸返時,林獻堂坦言:「台灣者,危邦、亂邦也……我若歸去,無異籠中之雞也。」

李毓嵐強調,林獻堂的日記不僅是個人思想的記錄,更是台灣戰後歷史的見證,提供了理解地方菁英與中央政權之間複雜關係的重要視角。

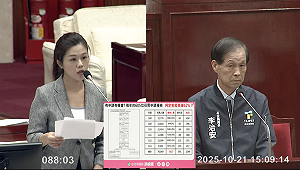

歐素瑛處長以編纂兩蔣日記的經驗,並兼及林獻堂、吳新榮等人日記,探討蔣中正在戰後台灣接收、二二八事件爆發及善後處理中的政治判斷與決策動向,並延伸分析其與陳儀之間錯綜複雜的互動關係。

歐素瑛強調,蔣中正同意陳儀採行特殊化的行政長官公署制度,已埋下台灣人不滿的火種。不久爆發的二二八事件,除陳儀詳報事件情況外,並聽取中國國民黨台灣省黨部李翼中、行政長官公署秘書長葛敬恩等人意見,充分掌握台灣情勢並指示具體處理方案,進而做出派兵來台的決策,其認為「此種台民初附,久受日寇奴化,遺忘祖國,故皆畏威而不懷德也。」於軍隊登陸後進行鎮壓。事件後,台省軍政首長無一人遭到究責或懲處,令台灣人深感不滿。

歐素瑛指出,1949年1月蔣中正下野後,陳儀竟策反湯恩伯,因而被免去浙江省主席一職,後被送來台並判處死刑。對於陳儀的背叛,兩蔣父子於日記中均提出嚴厲批評。透過廣泛地比對日記、報章雜誌與官方檔案,有助於深入剖析蔣中正與陳儀之間的互動及關鍵時刻的抉擇。尤其《蔣中正日記》為一有意史料,其內容會由秘書或幕僚抄錄,且常於國民黨中常會、紀念週中宣讀,所以蔣中正不可能在日記中寫下對二二八究責或反思等語。也因此,二二八事件成為一個禁忌,社會之間的隔閡對立始終存在。

陳儀深在座談會結語時強調,透過日記等一手史料的細緻分析,有助於跳脫片面的敘事框架,呈現更立體、更接近歷史真相的「戰後台灣」。最後並預告,國史館將於11月1日在國立成功大學舉辦「窺見戰後台灣:兩蔣日記與台籍菁英日記的比較座談會」台南場次,預期可以呈現此一研究領域的最新成果。

國史館歐素瑛處長 圖:國史館提供