10月9日晚上,法國政府為巴丹特(Robert Badinter)舉行先賢祠冊封儀式。這位曾推動廢除死刑的前司法部長,被稱為「法治之光」、「人道主義者的楷模」、「法國良知的象徵」,使得法國在1981年9月18日正式廢除死刑,成為西歐最後一個徹底告別死刑的國家。

1981年9月17日,巴丹特在國民議會強調,「死刑是對人性的否定,是對人類理性、道德與歷史進步的背叛。它既違背了基督教的仁慈精神,也違背了法國大革命的啟蒙初衷。」雖然言猶在耳,但國家在集體紀念「廢除死刑之父」的同時,也在反覆質疑他留下的這份文明遺產。

全站首選:發家致富靠這波!威力彩連30槓 頭獎上看13.5億

當年巴丹特冒著六成法國人反對的壓力,進行政治賭注,推動廢除死刑,44年後,死刑的爭議還存在,如今的法國,有一半人,想要恢復死刑。

根據巴黎政治學院政治研究中心(Cevipof)於2025年1月發布的民調,49%的法國受訪者表示支持恢復死刑,29%的受訪者表示完全反對。

這並不令人訝異,因為2020年,由《世界報》 (Le Monde)、饒勒斯基金會(Fondation Jean Jaurès)和蒙田研究所(Institut Montaigne)聯合開展的研究已發現,55%的受訪者表示,法國應該恢復死刑,這一數字在極右派支持者中更是飆升,2014年至2024年間,約83%的國民聯盟(RN)支持者贊成恢復死刑。而目前執政的共和前進黨(LREM)內也有約四成持相同立場,極左派的不屈法蘭西(LFI)與共產黨(PCF)的支持者,支持比例則從2014年的18%上升至2020年的39%。

當前熱搜:高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼:問題有點嚴重

法國多家機構在2020到2024年間的長期民調數據也顯示,超過50%的法國人支持恢復死刑,在一些特別事件的年份如2015年巴黎恐怖襲擊,民調支持率甚至高達55%。相對於2010年只有34%的受訪者希望恢復死刑,41%的法國人反對恢復死刑,十多年來,支持恢復死刑的趨勢日漸穩定。

廢除死刑自1981年起就已生效,成為國家象徵,甚至已被載入憲法,但是,這項不再受到政治挑戰的改革似乎還是未受全民買單,44年後,巴丹特下葬先賢祠,法國人紀念他,卻也在討論:是不是應該恢復死刑?一半法國人並不真正認同廢除死刑是「不可逆」的進步,對於研究人員而言,重新討論這個問題只會引發一場虛假的爭論,情感凌駕於理性和法律現實之上。

死刑重回政治焦點,大多與媒體報導涉及過去已被定罪的慣犯所犯的案件有關。對右派政客來說,提議恢復死刑往往是他們炫耀其政策的刑罰嚴厲性、指責司法系統鬆懈的機會,儘管不敢冒大不諱批評已被歷史定位的巴丹特,卻從不遮掩他「廢除了慣犯的死刑,但沒有廢除受害者的死刑」。歷史學家勒納烏爾(Jean-Yves Le Naour)在其著作《廢除死刑史》中指出,這一事實表明,選舉因素從未真正在辯論中缺席。

但比政治階層更糟糕的是,公眾輿論在這個問題上深陷困境長達四十年,一方面,是對治安下降、案件頻發的現實恐懼;另一方面,是對正義應有邊界的理性堅持。

在廢除死刑投票時,《費加羅報》發布的民調顯示,60%的民眾支持保留死刑。在死刑廢除之後的數年間,仍有多數法國民眾懷念「殺人償命」,1984年時還有55%的法國人表示希望恢復死刑。支持恢復死刑的多數派在20多年內一直佔據主導地位,1984到1993年間,國會共有三十多項旨在恢復死刑的法案被擱置,幾乎每次都與震撼社會的刑案有關。

1998年,益普索(Ipsos)民調首次顯示有過半的法國人(54%)反對死刑,死刑的支持率從1994年的59%降到1999年的46%。直到21世紀初,這一比例才跌至僅佔公眾輿論的30%。

對這些數據有多種解讀。一方面,分析人士承認,巴丹特在說服立法機構違背民意、投票廢除死刑方面發揮了決定性作用。正如社會改革常見的情況一樣,一項挑戰多數意見的法律,最終在隨後的幾年裡得以實施,會讓民意相信其價值。

死刑就是這樣。20年後,超過三分之二的法國人接受了廢除死刑的方案。然而,這需要時間,「法國反對死刑的勢力遲遲未能認可1981年廢除死刑的決定」,密特朗當時貫徹與法國公眾輿論相反的觀點,而公眾輿論花了很長的時間才改變主意。

沒有經歷過死刑的年輕一代也傾向於接受徹底廢除死刑。成長於歐洲人權意識高漲的時代,年輕世代的法國人從未見過直到1970年代還在使用的斷頭台死刑,自然排斥死刑。

21世紀後,雖然法國支持死刑的比例逐漸穩定在三成上下,不過,已深植法國社會人心的「廢除死刑」議題仍屢屢被重新提起,每當社會發生駭人聽聞的犯罪事件時,多數法國民眾毫不避諱的表態「懷念殺人償命」。

2015年更是轉捩點。1月查理周刊事件和11月在法蘭西體育場附近,隨後在巴黎的咖啡館、餐館及音樂場所發生自殺式炸彈襲擊和大規模槍擊,透過在集體無意識中喚醒憎惡某些罪犯所代表的邪惡形象,恐怖主義重新喚起了對某些特別嚴重的行為是不可原諒的情緒。加上多起震驚全國的暴力案件,例如2020年,一名公車司機在巴約訥因要求乘客戴口罩被打死,還有一些地區性案件,如一名18歲女孩回家途中被謀殺,每一次都使得人們呼籲「更嚴厲的懲罰」、「零容忍」。

名為「支持死刑」或「支持對戀童癖者判處死刑」的團體擁有數千名成員,一位母親在社交媒體上寫「廢除死刑真是可恥!我們今天為此付出了高昂的代價。」贏得熱烈回應,甚至呼應「罪犯擁有一切權利。」網路上,類似此類的評論越來越多。尤有甚者,在進入先賢祠的當天以及廢除死刑 44 週年紀念日,巴丹特的墳墓遭到褻瀆,墓碑上寫著:「殺人犯、戀童癖者、強暴犯,永誌不忘,共和國神聖化他們。」

所有暴力指標再次上升 ,每一次都加劇了人們的不安全感,這種不安全感用一些詞語來表達,加劇了一個深陷「野蠻」甚至「去文明化」國家的焦慮。恢復死刑,與其說是為了它本身,不如說是為了它所代表的意義,它催化了一個社會的焦慮,這個社會再次將自己鎖定在地方性暴力之中,而過於寬容或過於束縛的司法手段已無法應對這種暴力。

這場自1981年以來的爭論持續分裂法國社會,尤其是法國民眾對司法系統的不信任加劇。民調顯示,自2010年代以來,法國人對司法系統的信任逐年下降。法院已被支持死刑的大多數民眾認為是左派大本營,法官們在政治上,汲汲於對右派的荒誕判決,以司法名義展開政治追殺;在一般案件上,沒有公平正義的同情罪犯,殺人不過是坐幾年牢,多起案件的強姦犯沒幾年就出獄繼續危害婦女,罪犯更可以精神心理問題獲得免刑,加上監獄問題叢生,「死刑雖然殘酷,但比無期徒刑省錢有效」。在社會治安不穩、移民衝突、經濟焦慮加劇的背景下,司法系統陷入危機使得部分民眾認為刑罰不夠震懾犯罪,開始轉向更強硬的法治手段。里昂政治學院政治學教授泰耶布(Emmanuel Taïeb)解釋,圍繞這一被奉為「奇蹟」的解決方案存在著某種天真。

儘管法國在這個問題上幾乎分裂成兩派,但沒有任何大規模的示威遊行或傳遞的政治訴求能夠真正動搖那些支持恢復死刑人士的立場。這種支持必須被理解為一種訊號,一種警告。

勒納烏爾認為,這是一種「本能反應」,而非理性的,是對受害者的同情。「這是一種古老的宗教觀念:鮮血洗淨鮮血,我們可以透過殺死罪犯來消滅犯罪。」有些人可能也認為,死刑可以確保終結有罪不罰現象,或阻止犯罪。這些錯誤的觀念在圍繞廢除死刑的辯論中得到了證實,但歷史學家強調,這「反映了社會對犯罪、違法行為的焦慮,或對正義的強烈渴望」。

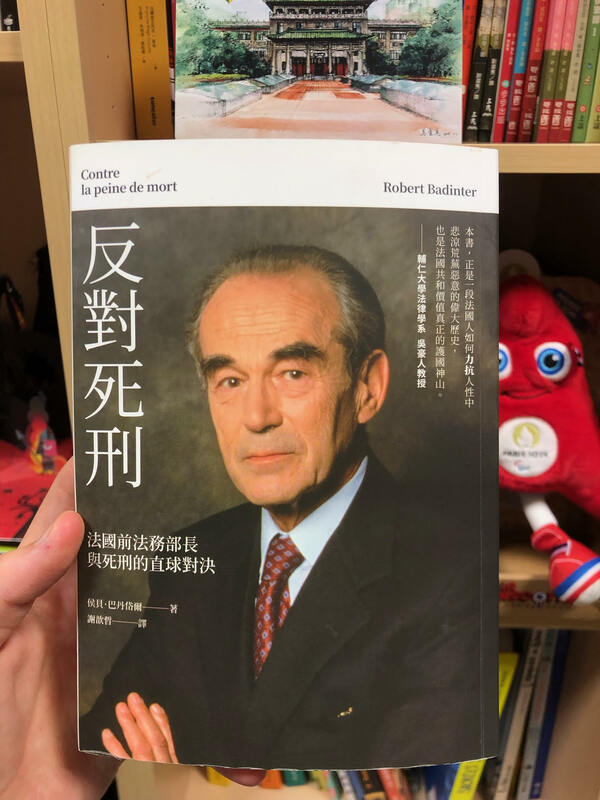

《反對死刑: 法國前法務部長 與死刑的直球對決》。在巴丹岱爾推動之下,法國元於1981年10月通過廢除死刑,這本書收集了他從1970到2006年之間撰寫的文字和演説。 圖:翻攝自法國在台協會FB