曾擔任駐德國、印尼、衣索比亞、東協大使的印度前外交官辛格(Gurjit Singh)稍早在《歐亞時報》(The Eurasian Times)撰文:〈大戰之前的戰爭:中國下三濫的策略如何重劃東亞海洋秩序,重塑印太格局〉,特別提醒台灣要與日本和菲律賓協調一致對抗這些「灰色地帶」作戰。

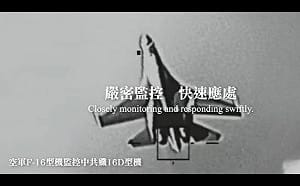

辛格指出,中國已經改弦易轍,不再只是試探,而是正在有系統地改寫東亞海域的交戰規則。航空母艦深入日本專屬經濟區。部署海警、海軍和海上民兵艦艇恐嚇菲律賓軍隊等事件,只是一年來不斷升級的更廣泛行動的一部分。在台灣海峽、東海和南海,北京擴大了其「灰色地帶」行動,這些行動雖然未達到公開衝突的程度,但卻穩步改變了戰略平衡。

現正最夯:B-52H掛彈進黃海! 中美戰機群爆最大空中對峙 美日演習韓缺席內幕曝光...

辛格指出,透過將脅迫與模糊性結合,中國正在不費一槍一彈地重塑該地區的海洋秩序。在爭端海域零星衝突的時代已經過去,侵門踏戶成了新常態。

中國在東海、台海與南海的這些活動與解放軍「三戰」理論的融合:心理戰、媒體戰和法律戰。每一次海上對抗都不是孤立的衝突,而是更廣泛敘事的一部分。

辛格指出,中國之所以能得逞,部份的原因是台灣、日本、菲律賓之間沒有協調一致。台灣缺乏正式的安全保障,只能在有限的國際支持下應付日常的騷擾。日本擔心局勢升級,謹慎調整應變措施。菲律賓試圖在主權與與中國的經濟聯繫之間取得平衡。

當前熱搜:「1拆5」後更吸金!0052規模千億達陣 近一年ETF分割後誰成長最快?

近期,日本、菲律賓和美國之間的三邊安全協調取得了進展,但這些協調仍然零散且偏向戰術而非戰略。台灣與菲律賓及其他國家的非正式接觸前景光明,但仍脆弱。

辛格提醒台日菲等國:最大的危險不是突然爆發的戰爭,而是逐漸的接受。

每一次未受挑戰的事件都會開創先例。水砲攻擊被重新定義為「例行執法」。大規模中國巡邏被視為標準航行。隨著時間的推移,爭議水域被視為中國管轄的領土,甚至在沒有法律承認的情況下。

這項戰略繞過了現有的聯盟框架,這些框架建立在應對公開軍事攻擊的基礎上。例如,《美日安保條約》的設計僅在發生動能侵略時才會觸發。

灰色地帶戰術故意低於這個門檻,在不逾越紅線的情況下削弱威懾力。

為了因應這項戰略,本地區國家及其夥伴必須認識到,他們面對的並非零散的海上爭端,而是一場協調一致的政治戰爭。

辛格提醒台日菲等國,以下幾點至關重要:

1. 統一的法律策略:日本、菲律賓和台灣應協調海洋法的解讀,共同拒絕北京的選擇性主張。可以更積極地應對類似於2016年有利於菲律賓的仲裁裁決的國際法律挑戰。

2. 敘事協調:透明度至關重要。馬尼拉發布記錄中國侵略行為的影片已被證明在塑造國際輿論方面有效。應透過在整個地區實施聯合溝通策略來加強此類努力。

3. 行動整合:三邊和四邊巡邏需要從示威活動發展為持續存在行動。情報共享和對騷擾的協調應對必須變得頻繁。

台灣雖然在外交上受到限制,但可以透過非正式的防衛對話融入其中。

4. 心理韌性:公眾意識宣傳和民事準備對於應對持續低水平壓力造成的疲勞至關重要。各國政府必須維持民眾的參與、韌性,並意識到其中的利害關係。

辛格指出,中國的「灰色地帶」戰術代表了一種另類的戰爭形式,旨在透過耐心、施壓和堅持來實現直接衝突無法實現的目標:悄無聲息地重塑東亞的海洋秩序。

沒有公開衝突不應被誤認為沒有危險。每一次「例行巡邏」和每一次水砲襲擊都會改變基線,使該地區逐漸走向一個現實:中國擴張性的主權主張被視為既成事實。

日本、台灣、菲律賓及其合作夥伴面臨的挑戰是如何抵制這種正常化。這需要彌合協調差距,同步策略,並將「灰色地帶」脅迫視為真正的戰略威脅。

只有將北京的系統性方針與持續的集體抵抗相結合,東亞地區才能防止其海洋未來被中國所改寫。