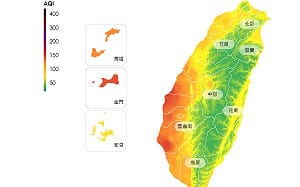

2025年9月23日,強颱「樺加沙」外圍環流為花蓮帶來超大豪雨,馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流,洪水如海嘯般沖毀馬太鞍溪橋,泥濁巨浪直灌光復鄉市區,淹沒半層樓高,造成14死、34傷、124失聯的慘劇。堰塞湖起源於2024年4月3日花蓮強震引發山體鬆動,疊加2025年7月薇帕颱風土石崩塌,形成高約200公尺的天然壩體,蓄水量逾2,200萬立方公尺。而兩個月來,連續降雨讓水位逼近溢流口,卻在中央9次通報後,仍未能有效撤離下游8,000多名居民。這不僅暴露台灣災害防救體系的漏洞,更讓「國土防衛韌性」淪為空談。面對可預測的天災,若連基本撤離都形同虛設,何談戰時全民備戰?筆者沒有能力、也無意指責是誰的問題,僅希望依《災害防救法》為法源,剖析強制撤離的執行困境,以馬太鞍溪案為例,探討資訊不對等、安置缺失等問題,呼籲重建防災韌性。

法源剖析:《災害防救法》下的強制撤離框架

《災害防救法》是台灣防災的核心法規,旨在保護人民生命財產與防止災害擴大,該法強調「預防、應變、復原」三階段。第3條明定主管機關分工:土石流及大規模崩塌災害由農業部(原農委會)負責,涵蓋堰塞湖溢流等事件。第24條則是強制撤離的關鍵條文:「為保護人民生命、財產安全或防止災害擴大,直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)、山地原住民區公所於災害發生或有發生之虞時,應勸告或強制其撤離,並作適當之安置。」此外,同條後段授權地方機關對妨礙救災的設備或物件,勸告或強制除去,並適當處置。這反映出台灣防災採「中央統籌、地方執行」的模式:中央(如農業部林業及自然保育署)負責監測與通報,地方負責實際操作。

強制撤離的執行,由誰負責?依災防法第24條,直轄市、縣(市)政府及基層公所為第一線執行者。程序上,參照經濟部《水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序》(113年5月版),撤離分為四級警戒:綠(準備)、黃(勸告撤離)、橙(強制撤離)、紅(緊急疏散)。當中央發布紅色警戒(如馬太鞍溪案),縣政府須立即啟動災害應變中心,動員警察、消防、民防單位,挨家挨戶通知,並使用廣播、Line群組、警車喇叭等工具。強制階段若居民拒絕,可由警方協助強行帶離,但須記錄過程,避免爭議。人力編組方面,依《災害防救法》第55條,地方須預先編組應變人力,包括志工與軍警支援。但現實中,花蓮縣消防局僅有約1,200名消防員,分散全縣,面對8,000人撤離,編組明顯不足。尤其在山區,道路狹窄、雨勢滂沱,執行難度倍增。

撤離後的安置,更考驗體系。法規要求「適當安置」,但缺乏細則。行動不便的老人、幼童或殘障者,如何撤離?標準程序建議優先使用擔架或直升機,但馬太鞍溪案中,光復鄉多為原住民聚落,老人占比高,許多人因擔心家畜或財產,拒絕離開。安置地點多為臨時尋覓學校或活動中心開設,無預先囤積民生必需品(如食物、水、藥品)。災後常靠各界勸募愛心物資,導致延誤。更有民眾撤離後,因無妥善管理,折返溜回住所,增加二次危險。這些問題,非單一事件,而是系統性缺失:預算不足、演練頻率低,導致「有法無依」。

馬太鞍溪堰塞湖案:9次通報的悲劇與資訊落差

馬太鞍溪堰塞湖案,正是《災害防救法》執行失靈的縮影。事件溯源2024年4月3日地震,山崩阻塞河道;2025年7月薇帕颱風後,壩體形成,農業部林保署自7月26日開始監測,水位從8月起持續升高。媒體報導,內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次,民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次;建議疏散撤離1837戶名單,9月21日就提供給花蓮縣府。9月21日林保署發布黃色警戒通報單、22日上午再發布紅色警戒通報單。指縣府即應執行依親、垂直避難,以及移動至收容所等強制撤離手段。但國民黨前立委蔡正元PO出9次通報單截圖;媒體人「不演了新聞台」則統整通報單時序,指第一次是9月20日12時、第二次是9月21日11時、第三次是9月22日7時,之後六次,都是在9月23日潰堤當天;並稱「直到21日的通報,被要求隨時配合通令撤離的,還是245戶600人左右,但到了22日的通報,暴增為1800戶8000人」。比對前後訊息,明顯可知資訊落差,數字兜不攏。

全站首選:快訊》美國最高法院歷史性判決揭曉!川普政府對等關稅被裁定違法

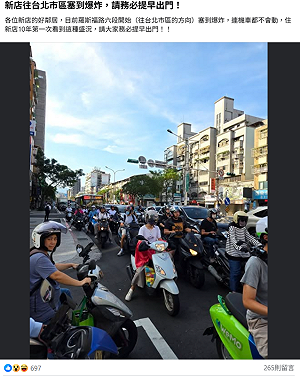

消防署長蕭煥章25日回溯9月23日當天狀況,指出23日上午4時,氣象署發現堰塞湖地帶下起豪雨,水位急速上升,經召開緊急會議後,上午5時30分正式提出警訊,並通報縣政府與相關部會,6時起包括細胞簡訊、電視、廣播插播等都不斷進行。當天網路預警11時左右溢流,但雨勢略緩,兩度延後通報至下午2時50分。洪峰於3時8分抵達馬太鞍溪橋,橋面瞬間崩毀,泥水淹沒光復鄉。至晚間7時,2死28傷30失聯,次日升至14死;罹難者多在強制撤離範圍內。蕭煥章指出,23日上午因為花蓮當地的村裡廣播有問題,所以出動警車廣播以及消防分隊的車輛巡邏廣播勸導離開;可見所謂強制撤離的作業倉促、人力不足,根本無法面對面傳達訊息。

資訊不對等,是最大隱憂。中央官員依衛星數據、模型預測,發布訊息。譬如農業部長陳駿季8月在立院回覆立委質詢時,根據當時林業保育署監測的數據,馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約3878萬立方公尺,離溢流口尚有約50公尺高差,且堰塞湖壩體經專家學者評估,在水體溢滿前,暫時沒有立即潰壩風險。民眾不僅在X平台抱怨:「兩個月前就知有堰塞湖,為何不提前爆破壩體?」,更因為22日雖有大雨,但無法體會水流沖擊力的可怕,而對所謂「強制撤離」難以信服。

安置問題雪上加霜。撤離後,數百人擠臨時安置點,無足夠毛毯、熱食,老人寒夜發抖。無預先囤備,靠慈善團體勸募。反映法規雖有「適當安置」,但無強制預儲機制,導致人道危機。

深層問題:人力、預備與民心落差

強制撤離的痛點,不止程序,更在資源與民心。人力編組不足:花蓮山區警消分散,5,000人撤離需倍數人力,雨中執行更增加困難。行動不便者撤離,依《全民防災e點通》指南,應優先車輛或空勤,但樺加沙風雨中,直升機根本難以起飛救援。有其他備援方案嗎?

安置地多臨時徵用,無民生品囤積,災時勸募雖暖心,卻治標不治本。整體來看,全台土石流潛勢溪流逾500條,卻僅20%有完善避難處所。就是燒香拜佛求老天保佑別遇上災難?而不思考預先防範?

資訊落差加劇不信任。中央雖有專業數據,但未能轉化為一般民眾語言。都說有專網監控,提供即時數據,但誰會沒事盯著網頁看?就算看到數據,會專業到有警覺可能危害?如果是這樣還需要這些專家、學者、官員嗎?主管單位應早在事先製作預測溢流模型,透過社區宣講,讓民眾有所警覺。此外,過去一年的政治對立,甚至到現在災害已經發生,中央批縣府執行不力,地方怨責任在於中央,互推責任;民眾要的安居樂業早被政治口水淹沒,更讓災民心寒。

天災還是人禍?韌性防衛的警鐘

馬太鞍溪堰塞湖溢流,不是單純天災,而是人為疏失放大災厄。《災害防救法》第24條的強制撤離,本應是救命線,卻因執行落差、資源匱乏,變成空文。9次通報的悲劇,凸顯中央地方脫節、資訊不對等、安置無備的系統痛點。若連可預測土石流都無力應對,何以妄言戰爭時的國土防衛韌性?戰時備戰,首重民心與後勤:若災時撤離猶豫,安置混亂,豈能指望全民動員?改革刻不容緩:一、修法強化中央地方聯動,強制預儲安置物資;二、擴大演練,導入AI預警App,彌補資訊落差;三、增編山區人力,補助基層避難所;四、社區教育,從「勸告」到「信服」,建構韌性文化。花蓮的泥濁洪水,沖毀的不只是橋梁,更是信任。勿待下次颱風,再聞哭聲。唯有化悲憤為行動,國土韌性方不負所望。