中國在世界貿易組織(WTO)的「身份問題」再次浮上檯面。李強在聯合國大會高調宣示,中國未來在 WTO 談判中將不再爭取「開發中國家特殊與差別待遇」(SDT)。這個動作,被刻意包裝成「大國自信」:中國不再守著「優惠小灶」,而是以世界第二大經濟體的姿態,主動承擔更多國際義務。

然而,這份「主動」,背後其實是歷史幽靈的倒影——因為二十多年前,中國入世的身分定位,恰恰就是「被動的不信任」。

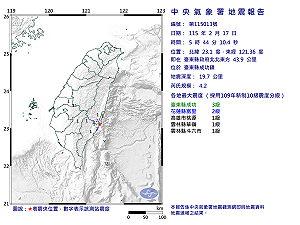

全站首選:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

被動的十五年:制度枷鎖下的「非市場經濟待遇」

2001 年,中國加入 WTO,代價是簽下一張「不平等條約」:根據《入世議定書》第 15 條,其他會員可在十五年內,把中國視為「非市場經濟」,反傾銷調查時可用「第三國比價」來算賬。名義上中國成為 WTO 一員,實際卻被當作「假會員」,先戴上枷鎖再放行。

這種安排,本質上就是制度化的不信任。因為彼時的中國雖然高喊改革開放,但國企龐大、價格扭曲、補貼氾濫,外界懷疑它根本不是市場經濟的玩家,而是披著市場外衣的計劃體制。於是除了「十五年非市場經濟」條款,中國還被套上十二年的「特別保障條款」,方便他國在必要時祭出臨時限制。

2016 年十五年期滿,中國自認「應自動獲得市場經濟地位(MES)」,但美國、歐盟、日本一口回絕,直言「議定書只說不准再用舊方法,卻沒說要給你 MES」。至今爭議不斷,象徵中國即使已成世界工廠,依然難以洗脫「不完全市場經濟」的標籤。

當前熱搜:快訊》19:00臺中市近海發生規模4.0有感地震 最大震度臺中市梧棲、彰化縣彰化市3級

主動的放棄:不再索取 SDT

二十多年後,中國在 WTO 的姿態出現轉折。這次宣布「不再尋求 SDT」,則是一場精心設計的「主動讓利」。SDT 原本是給開發中國家的優惠,涵蓋關稅減讓、履約期限、技術援助等寬鬆安排。中國長期把「發展中國家」身份當作護身符,拖延履約、降低壓力。

但如今,中國經濟體量世界第二、出口全球第一、產能過剩輸出四海,繼續享有 SDT 已成為國際輿論眼中的「作弊特權」。在美歐連番批評之下,北京選擇「戰略性切割」:保留「發展中國家」自稱,卻宣示不再用這個身份爭取 WTO 優惠。這不是身份的澄清,而是話術的迴避——既想拿到大國的話語權,又不願放棄弱國的遮羞布。

共同的身份困境:既不屬於發展中國家,也未被承認為發達國家

2001 年的「非市場經濟待遇」與 2025 年的「放棄 SDT」,看似一被動一主動,卻指向同一困境:中國究竟是「發展中國家」還是「發達國家」?

當年是「體制太特殊」,被強行戴上限制。

如今是「體量太龐大」,再裝弱國便顯得可笑。

前者是被動受制,後者是主動切割,但背後的核心一樣:中國在 WTO 的身份始終曖昧不明,既不屬於,也不被承認。

評論:大國責任,還是「制度套利」?

中國選擇不再尋求 SDT,固然能改善形象,營造「大國責任感」的氛圍,也可能在 WTO 改革中換取更多話語權。但這份姿態經得起考驗嗎?

一方面,中國的經濟總量逼近發達國家;另一方面,人均收入卻依舊停留在中等水平,城鄉差距巨大,社會保障脆弱。它既不能理直氣壯地裝作「弱國」,又無法完全融入「強國俱樂部」。這種「大而不均」,讓中國在國際制度中始終扮演一個尷尬角色。

更尖銳的是,放棄 SDT 意味著未來中國要承擔更多開放與透明的義務:更嚴格的補貼審查、更快的市場開放、更高的規範遵循。對外是「責任」,對內卻是產業壓力、就業壓力與社會矛盾的放大器。當責任與壓力交織,中國會選擇真正改革,還是再次走向「制度套利」?

結語:從身份矛盾到制度挑戰

從 2001 年的「被動枷鎖」到 2025 年的「主動讓利」,中國在 WTO 的身份轉變,看似進入成熟,但本質矛盾未解。它既不是典型的發展中國家,也未被普遍承認為真正的發達國家。這種模糊,使它在多邊體制中既享受不到完整信任,又擺脫不了制度質疑。

未來,中國能否將「大國責任」轉化為制度建設,而不是口號表演,將決定它能否從「身份困境」真正走向「制度領導者」。否則,這一切,只會是另一場語言政治的煙幕。