俄羅斯總統普丁 9 月 18 日與國家杜馬各黨派領導人會面時透露,在「特別軍事行動區」部署的俄軍超過 70 萬人。這意味著,俄軍在烏克蘭前線長期維持龐大兵力,而非總投入數量。

俄軍自 2022 年 2 月全面侵略以來,歷經三度擴軍,編制員額已達 150 萬人。但西方軍事專家估計,經過快 4 年戰爭消耗,實際兵力可能不到 130 萬人。相比之下,烏克蘭現役士兵約 90 萬人。然而在前線,雙方攻防多以「村莊得失」為單位,戰局呈長期僵持。今年俄軍唯一的戰果,是在北韓派遣一萬多名特種部隊協助、且美國川普政府中斷與烏軍的情報分享之際,經數月苦戰才奪回遭烏軍入侵的庫爾斯克地區。這也是二戰後 80 年來,俄國領土首次遭遇大規模外軍入侵。

全站首選:高金素梅北檢複訊身體不適先請回限制出境出海!癱挽法警手臂離開

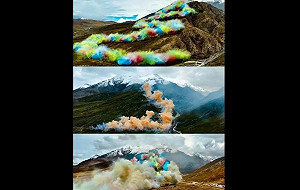

外界關注,為何擁有 70 萬大軍的俄軍,卻無法發揮「鋼鐵洪流」優勢?《美聯社》 9 月 19 日評論認為,烏克蘭迅速增強的無人機戰力與軍工產業崛起,正在對俄軍造成「降維打擊」。烏克蘭本土武器製造能力已從三年半前的 10 % 提升至滿足 60 % 軍需,國防部更計劃將產量再擴大兩倍,降低對西方援助依賴。

烏克蘭無人機的實戰應用尤其突出。小型 FPV 無人機在前線 15 公里範圍內造成俄軍約 70 % 的人員與裝備損失,遠程打擊型號則可攻擊千公里外的俄境目標。FRDM 公司創辦人尤尼克強調:「機器人應該戰死在前線,而不是自然人。」他表示,只要政府下達訂單,生產 1 萬架無人機只需一個半月即可完成。

烏克蘭總統澤連斯基則指出,該國具備每年生產 300 億美元武器的能力,約為現行軍事預算的三倍。歐盟委員會主席馮德萊恩更稱,隨著歐洲資金注入,烏克蘭軍隊與國防工業將成為「鋼刺蝟」,使其未來更難遭受攻擊。

現正最夯:日本大選》日經:中國對日犯了對台同樣的失誤 助長自民黨獨大

軍事專家欣茨分析,歐洲國家樂於投資烏克蘭國防企業,因其產品低成本、經過實戰檢驗,且能快速量產。丹麥已成為首個直接資助烏克蘭軍工業的國家,並在境內建立合作工廠。這種模式被視為北約之外的「替代安全保障」,即由歐洲國家出資,協助基輔建立自有武器庫。