無論核電廠是否重啟,台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法,對照過去的失敗經驗,這一回在地方溝通、補償回饋的機制上,應如何補強?

「核廢料要放你家嗎?」這是擁核與反核支持者長期爭論的一道問題。

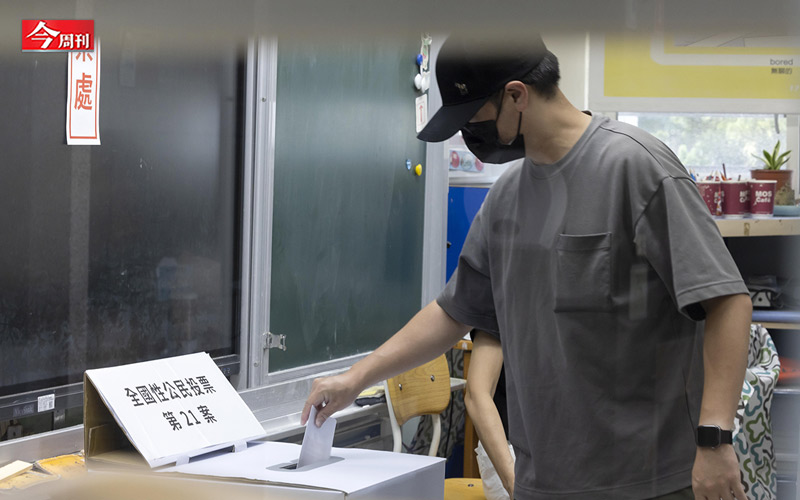

8月23日,重啟核三公投落幕,雖然因未過門檻失敗收場,但同意票434萬張遠高於不同意票151萬張,其中金門、連江和苗栗為同意票比率最高的三縣市。

來自金門的國民黨立委陳玉珍順勢提出,可研擬將核廢料放在無人居住的金門二膽島,且在確保地質安全、有明確補償方案、交由地方公投決定等前提下進行討論。但此話一出,旋即引發金門人激烈反彈,陳玉珍在隔日道歉止血,也讓核廢議題戛然而止。

高放最終處置場 尚無法源

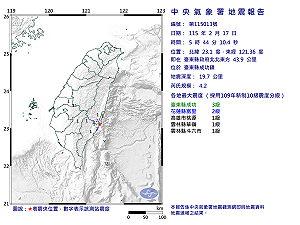

全站首選:快訊》05:44臺東縣成功鎮發生規模4.2有感地震 最大震度臺東縣成功3級

實際上,無論重啟核電與否,台灣終究得面對核廢料存放問題。儘管國內三座核電廠都已停止運轉,但發電以來累積超過2.1萬束的核燃料棒,目前只是暫存在各電廠內,最終仍要找到永久處置場址。

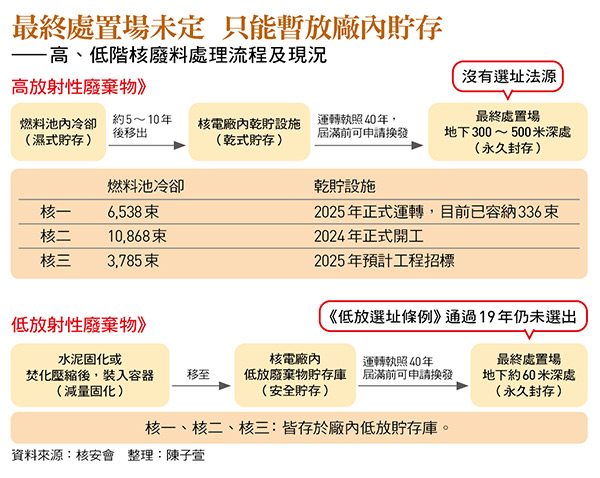

核廢料依照放射量高低,有不同處置方式。

低放射性廢棄物(下稱低放)主要是受輻射汙染的衣物、工具等,會先經過壓縮、固化處理,置於暫時貯存場,最後移至最終處置場。經濟部曾在2012年依據《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》(下稱《低放場址條例》),公告台東達仁鄉和金門烏坵鄉為建議候選場址,但因地方拒辦公投,無疾而終。

至於高放射性廢棄物(下稱高放),則是發電用過的核燃料棒,從爐心退出後須在用過燃料池冷卻約十年,再移往乾式貯存場存放約40年,最後移至最終處置場,放置地底十萬年到百萬年,將輻射減弱到安全值。

依照台電《用過核子燃料最終處置計畫書》,2017年前應針對高放最終處置場進行「潛在母岩特性調查和評估」,2028年前要完成「候選場址評選與核定」,最終在2055年完成建造。

雖然台電已在2017年向核安會提報「母岩調查評估」等報告並審查完畢,但針對最終處置場的選址,時間剩不到3年,目前只有行政規則,沒有法律規範,恐難落實地方溝通。

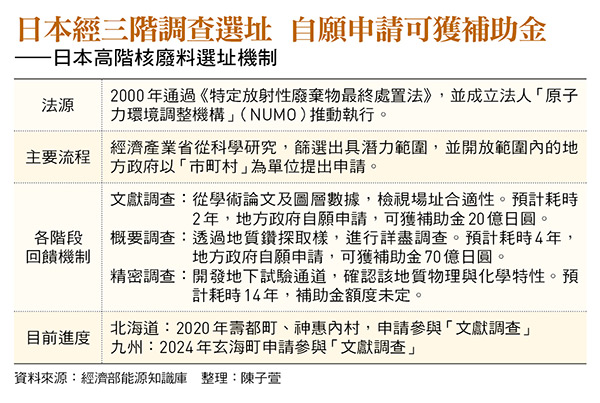

「政府不能因為30年後才要蓋完高放處置場,就沒有任何積極動作。」清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸強調,訂定選址條例只是第一步,執行後還有各項挑戰,經濟部應盡快提出草案。

對此,經濟部今年四月成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」(下稱核廢專案辦公室),著手研議高放處置場選址條例草案,預計九月出爐、年底送進行政院核定。

等不及官方版本,環境法律人協會、綠色公民行動聯盟等多個民間團體,已在七月率先公布民間版《高放射性廢棄物選址暨處置條例》草案。環境法律人協會常務理事、專職律師張譽尹觀察,儘管《低放場址條例》早在2006年就通過,19年來仍選不出場址,可見制度規畫不健全,無法促進地方討論。

(本文獲今周刊授權轉載,更多內容,請參閱最新一期《今周刊》第1498期)

你可能也會感興趣》

台積電是印鈔機,新應材(4749)就是墨水!億元教授押上身家,看好股價飆2千元:揭「1根漲停板」背後暴漲天機

https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202508290013/

內閣改組後,台灣能源轉型2.0下一步怎麼走?解析再生能源困境、地方阻力與核三公投影響

https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180687/post/202508290035

圖:今周刊 提供

圖:今周刊 提供