中鋼集團企業工會今(2)日至中鋼總部大樓前召開記者會,對台智電提出五大疑慮,並要求退出台智電,國民黨立法委員柯志恩、民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷、副執行長施亦旋皆到場聲援,並接受工會陳情,最後中鋼集團工會表示,將寄出陳情書給中鋼 4位獨立董事王世坤、盧佳琪、楊琬如及廖郁晴,希望他們基於獨立性與專業性,重新評估中鋼公司投資台智電的事情、釐清疑慮。

中鋼集團企業工會自去年起即持續關注中鋼公司投資台灣智慧電能股份有限公司議題,今年初更北上至立法院前陳情抗議,指出經濟部為解決風電開發融資及 CPPA(企業購售電合約)問題並承接「綠電好市多」計畫,統購綠電分銷予中小企業,要求中鋼主導成立「台智電」。

當前熱搜:陳光復不慎跌落階梯受傷 府院同表關切:準備後送高雄榮總

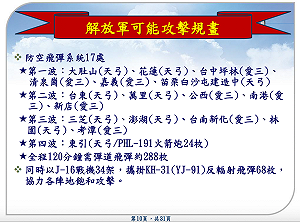

中鋼集團工會秘書長林建發表示,據媒體報導,台智電初期規劃可能簽下為期 25年、每年 40億度、每度 5.5元、總額高達 5,500億元的購電契約,甚至股東還須依持股比例承擔購回義務,工會憂心中鋼恐再度因配合政府政策而陷入財務風險,重蹈過去配合風電國產化、導致興達海基虧損 64億元的覆轍,因此今年初工會赴立法院陳情,警告中鋼正面臨另一個比興達海基更大的「大錢坑」。

隨著台智電總經理鄭亦麟近期爆發弊案疑雲,中鋼集團工會 8 月 26 日下午發布聲明,呼籲中鋼公司立即要求台智電停職鄭亦麟,並全面徹查其在職期間經手的所有案件,當日晚間台智電亦發出新聞稿,表示已召開董事會並決議解任鄭亦麟。然而,有關台智電的成立目的、資訊揭露與實際營運狀況,一直充滿矛盾與不透明之處,中鋼集團工會理事長林明賢提出台智電五大疑慮。

第一,成立過程一波三折。據報載,中鋼公司 3年前就已表達無意願,理由是售電並非中鋼本業,難估算投入規模與效益,去年五月經濟部再度發函請中鋼評估,中鋼仍持保留態度,強調需視公司財務狀況與發展考量而定。同月下旬,經濟部召開「泛官股售電公司籌備研商」會議,中鋼更明白指出,若涉足售電不僅會與民爭利,還可能影響公司實現 2050 淨零目標,並增加財務負擔。即便如此,相關新聞卻不斷傳出經濟部意圖推動中鋼成立台智電,最終在去年10月,台智電公司正式成立,過去中鋼所提出的疑慮均未解決,甚至中鋼公司今年已面臨虧損,財務狀況仍不適合投資。由此可見,台智電的成立,唯一的原因就是來自經濟部的壓力?

全站首選:連小英都羡幕!蕭美琴走春 隨扈穿著自製「 Team Taiwan 」貓帽T讓網友都瘋狂

第二,成立目的,「先射箭再畫靶」。一開始,台智電被定位為「解決企業難以簽訂鉅額購電契約的痛點」及「協助風場開發商融資」,並強調「不涉及光電」。然而,今年經濟部長郭智輝卻改口,稱售電平台是「服務小額、沒有長期購電需求的業者」,甚至提到未來會納入光電、地熱,轉型為能源公司。定位一再變化,顯示經營方向模糊不清。實際上,根本原因只是為協助風電開發商融資。

因為有中鋼及其他國營事業作為股東,台智電雖成立未滿一年,在未有任何實績之下,就能獲得惠譽國際(Fitch)「A」及「AA+(twn)」的信用評等,日前更獲標準普爾(S&P)「A—」國際長期信用評等及中華信評「twAA+」。這顯示台智電的存在價值,正是替風電開發商背書,讓他們能順利融資。

事實上,離岸風電 3—1 期共有五家開發商(CIP、Corio/TotalEnergies、SRE、EDF/台亞風能/力麗/天豐),僅有 CIP 成功融資,其他四家因銀行評估風險過高而陷入困境。此情形顯示,離岸風電政策恐無法順利推展,非核家園政策恐因此泡沫化。換言之,經濟部稱台智電是「中小企業的綠電好市多」,全是幌子,真正目的就是為與風電開發商簽訂長期購電合約,幫他們背書擔保,讓其解套融資,讓風電的謊言繼續下去,後續的售電風險則全由台智電承擔。

第三,無法獲利,疑似讓利。郭智輝曾放話威脅「買不到綠電不要來找我」,先聲稱「售電平台不是公共政策」,又拍胸脯保證「絕不會虧錢」。然而,行政院長卓榮泰隨後卻公開表示,台智電的「服務性質最大」,「不是來營利的」,直接推翻郭部長的說法。再加上外傳經濟部指派標準檢驗局局長陳怡伶代理董事長,鄭亦麟擔任副總經理,種種跡象顯示,台智電確實是經濟部一手主導並被迫背負政策責任。

第四,降低持股比例,為了規避?中鋼成立台智電公司後,工研院子公司「創新工業技術轉移」及經濟部「耀華玻璃公司管理委員會」入股,中鋼持股才降至 50%。年初,中鋼曾表示,待其他股東加入後,持股將進一步降至12.5%,據聞是因為「一旦超過20%,預算就必須送立法院審查,且必須納入合併報表,將對中鋼財務造成重大影響」,因此引發外界質疑是否刻意規避監督。有關持股比例降低,也從原先表示五月底完成到七月底完成,至今經濟部網站上卻遲遲未見實際持股變動,由此可見,台智電的成立過程及持股比例安排,疑點重重,缺乏透明。

第五,內控失靈,中鋼不能管?早在去年底,媒體即傳出「小英男孩」鄭亦麟將出任副總。更令人憂心的是,從鄭亦麟被延攬擔任副總,到後來升任總經理,相關人事訊息竟從未在經濟部商工登記公示資料上公告,僅能透過媒體報導得知,如此規避公開透明,難道另有貓膩?台智電的經營階層是否刻意迴避資訊揭露?

中鋼長期身為台智電最大股東,理應依照《內部控制制度手冊》與《監理子公司辦法》落實監督;然而面對經濟部,公司治理卻形同虛設,導致員工、股東與工會只能透過媒體間接獲取訊息,顯示資訊揭露與溝通機制已嚴重失能。

林明賢最後強調,年初工會抗爭後,郭智輝曾指示中鋼經營階層,若無法與工會充分溝通,中鋼可隨時退出平台,但事實上,中鋼公司並未與中鋼企業工會達成任何共識,而是與其他工會協商,便繼續參與台智電,形同「竹篙鬥菜刀」,繼續被政策綁架;如今,郭智輝所謂「穩賺」是否只是讓利益流入特定人士口袋?鄭亦麟涉案,更讓外界懷疑台智電是否具備獲利能力。

中鋼集團工會執行秘書長林昶志受訪時表示,中鋼不好,整個中鋼集團就不會好,中鋼面臨種種困境,產銷獎金已經許久未發放,影響員工收入,原先中鋼員工就因興達海基虧損 64億,對於台智電的投資有所疑慮;現今,再爆發鄭亦麟事件,讓中鋼集團員工更加擔憂。中鋼身為台智電最大股東,須立即全面調查鄭亦麟任內所經手的案件,徹底釐清真相,並向員工、股東與社會交代。種種跡象顯示,台智電顯然不是以正派經營著稱的中鋼應該涉入的事業,中鋼更應盡快退出台智電,以免再度淪為政策犧牲品。

柯志恩到場聲援中鋼集團企業工會。 圖:孫家銘攝

林明賢(前排左)提出台智電五大疑慮,並將陳情書遞交柯志恩(前排右)。 圖:孫家銘攝

林明賢(前排左)遞交陳情書給曾尹儷(前排右)。 圖:孫家銘攝

中鋼集團企業工會將把陳情書寄交中鋼4位獨董。 圖:孫家銘攝