閱兵不只是武器秀,更是威權治術的演練。每逢這類儀式,中共總是以「民族盛典」包裝軍事展示,透過大規模的儀式化動員來凝聚內部服從情緒,並對外釋放政治訊號。然而,若僅將其視為國防能力的展現或愛國情懷的投射,無異於低估這場高規格動員的真正功能。閱兵的本質早已遠離軍事本位,它既是一場對外威懾的心理劇場,也是一場對內馴化的權力演練,更是一場以國家資源為底、以強國夢為名的軍工行銷賭局。

今年閱兵前夕,中國特意在天津高調舉行上海合作組織峰會,擴大規模邀請俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、中亞諸國及東南亞觀察員。這場會議不只是多邊合作的形式擺拍,更是為閱兵鋪陳的外交預演,拉開全球「友邦觀眾席」的帷幕。這些國家同時也是中國軍火市場上的潛在買家,從無人機、防空飛彈到電子戰系統,閱兵展示的其實是一整套明碼標價的武器型錄。閱兵不是展示戰力,而是提供供應鏈樣品;不是炫耀軍威,而是「武裝拍賣會」。

全站首選:大翻車!中國官員用ChatGPT寫日記 OpenAI不忍了:跨國鎮壓駭人內幕全公開

這場軍事大秀也與中俄之間日益緊密的政治劇本環環相扣。習近平與俄國領導人普丁在會晤中強調,中俄關係是當今動盪世界中「最穩定、最成熟、最具戰略意義的大國關係」,這番話不只是外交禮儀,而是向國內外釋放出一個清晰訊號:在主要大國之間摩擦升高、舊有秩序崩解的局勢下,北京與莫斯科正在攜手合作,試圖共同書寫一份「後西方秩序」的藍圖。

習近平更回溯二戰歷史,宣稱中俄兩國在亞洲與歐洲分別擊敗軍國主義與法西斯,這段過去不僅是友誼的基石,更被用來合法化今天的戰略聯盟與「真正的多邊主義」。中國呼籲反對「歷史修正主義」,批評西方試圖淡化中俄在二戰的角色;外交部也回應指責日本施壓多國不參加閱兵紀念,稱真正尊重和平者不該逃避歷史記憶。中俄藉此將歷史記憶轉化為共同戰線的政治語言,一種對西方國際秩序的挑戰,也是一場記憶與敘事的外交武器化。

當前地緣政治升溫,美中對抗趨於劇烈,閱兵成為中國對外釋放「戰略決心」最直白的語言。高超音速飛彈、無人艦艇、電子戰系統依序登場,構成一場「不戰而屈人之兵」的劇場式威懾。閱兵的鏡頭不僅對準華府,也投向東南亞、非洲與中亞,試圖讓所謂「全球南方」看到北京的準備與底氣。但這場武力表演,從某種程度上更像是一場危機管理下的暴力公關。當中國經濟乏力、青年失業率飆升、對外孤立壓力加劇,閱兵就不再是權力自信的體現,而是一種體制焦慮的遮蔽工程。再多的武器,也掩蓋不了政權對未來的不確定、對內部不滿的無解,以及對外聯盟困境的根本焦慮。

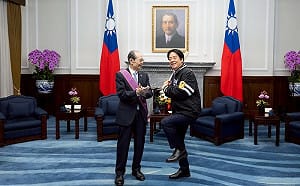

當前熱搜:很想犯台?紐時:川普透露談台灣時習近平「呼吸沉重」令他不高興

此次閱兵與「抗戰勝利八十週年」的結合亦充滿象徵操作。中共透過對歷史儀式的壟斷,把原屬於多元記憶的抗戰史簡化為「中共勝利史」,國民黨被徹底抹除,蔣中正從歷史畫面中消失,留下的是習近平的肖像與「黨指揮槍」的口號。閱兵不只是懷舊,而是對歷史記憶的再加工——將過去改寫為權威的根源、將集體記憶轉化為單向認同。閱兵場上的齊步走與口號聲,不是多元共鳴,而是審美一致的服從訓練,象徵著「黨即國、國即黨」這一統治邏輯的深化。

外交層面上,閱兵也被包裝成一場「非西方世界的多邊秀」。普丁等國家領導人現身,不只是支持,也是背書;而西方領袖的缺席,反倒襯托出「東方聯盟」的另類集結。中國透過閱兵這個舞台,傳遞一種替代模式:有別於以規則與人權為核心的國際秩序,北京提供的是武器加投資、制度交換加政治護航的打包選項,尤其對陷入經濟困境或制度孤立的政權而言格外具吸引力。但這樣的聯盟並不建立於互信與制度共享,而是利益交換與現實盤算,是一種披著「多邊主義」外衣的地緣工具聯盟。

而閱兵背後的軍工外交布局更不容忽視。對伊朗、巴基斯坦與部分非洲國家而言,這場閱兵不只是政治儀式,而是一場大型軍火「直播帶貨」。中國不僅賣飛彈與無人機,更以訓練、技術轉移、維修保固等一條龍服務,打造出一套結合商業利益與戰略控制的「全景方案」。然而,這樣的軍事行銷若缺乏實戰驗證與品質監督,恐怕只是包裝精緻的紙上軍力,最終落入自欺欺人的幻象中。

閱兵遠非一場單純的軍事儀式,它是中國式統治藝術的集大成:結合軍事展示、歷史操控、外交對壘與市場投射的複合性國家演出。對內,它是服從性的再動員;對外,它是戰略佈局的信號試探;對盟友,它是軍火外交的誘餌;對敵人,它是邊緣戰術的劇場操作。而真正值得世界關注的,不是閱兵當下的火光與隊形,而是那背後的政治意圖與全球秩序重構的深層野心。閱兵結束,戰車退場,煙火散盡,但這場新冷戰格局下的「多極敘事競賽」,才剛剛開始。