台灣基進黨主席王興煥接受新頭殼專訪,他談到海外台僑愛台之心,強調這些遊子是時代的菁英,也對大罷免後的民意結構有深入剖析,建議內閣必須改組以回應最新民意,並提及基進黨明年選舉規劃及小黨合作的進度及共同理念。

在大罷免挫敗後,台灣基進黨主席王興煥接受新頭殼專訪時,他分析,這次罷免結果的其中一個解讀是:有些人反對罷免,並非支持傅崐萁,而是不希望台灣失去有力的反對力量。他們拒絕民進黨一黨獨大的可能性,選擇保留監督力量。總結來說,民意的結構遠比統獨意識形態來得複雜,台灣基進黨若要承接第三勢力的期待,就必須調整策略,回應對傳統兩大「建制派」失望的民意,並提出具體有效的政治願景與制度改革方案。

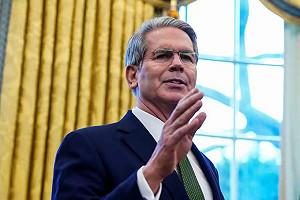

王興煥最近才前往美國參加全美同鄉會舉辦的美冬、美西、美三區聯合夏令會共三場的夏令營。他談到海外的台灣同鄉會,不論是在美國、歐洲或日本,這些組織在早年的威權時代,是民主與台獨運動的重要集結地。因為在島內參與政治運動風險太高,許多追求台灣民主與主權的菁英選擇在海外推廣運動。這些人,多數是流亡的學者、醫師與企業家,他們不只是具備理想,還長期關注國際局勢與台灣處境,是知識與行動的結合者。

現正最夯:點名中國武力脅迫!高市早苗施政演說宣布:提前修訂安保3文件

然而,這些海外運動組織,如台獨聯盟、美國與歐洲的台灣同鄉會等,現今也面臨世代交替的問題。老一輩已經年邁,二、三代是否接棒仍有待觀察。即便如此,這些組織延續著一種「天然綠」的意識形態:堅信台灣是獨立國家,不屬於中華人民共和國,也拒絕被其統治。傳統獨派甚至認為台灣不屬於中華民國,主張要脫離這個體制。雖然年輕世代對中華民國的排斥比較弱,但在「拒絕中國統治、維護主權」的共識上,仍具一致性。

王興煥提到,他每次到海外與這些前輩交流,都秉持敬重與實質回報的態度。他強調,自己不是去演講或是討拍,而是去報告在台灣第一線的實戰經驗與戰略,請教前輩們的意見與支持。這些長輩的知識,並不需要年輕人來啟發,他們一直是與時俱進的「時代菁英」。

這次大罷免失敗後,王興煥分析,台灣目前正面臨一場結構性的政治挑戰。從青鳥運動到大罷免,固然形成某種民意的反撲,但若未解決深層的結構問題,即使罷免成功,四年後可能又再重演。

全站首選:《實習醫生》性感男星殞落! 艾瑞克丹恩不敵「漸凍症」享年53歲

2012年蔡英文敗選後,我們就開始思考台灣政治的板塊與結構。我們曾提出「基進側翼」戰略,讓民進黨成為中間、穩定、維持現狀的政黨,而基進黨則是代表明確的台獨立場。這樣一來,國民黨就會被推向極統,失去主流民意支持。

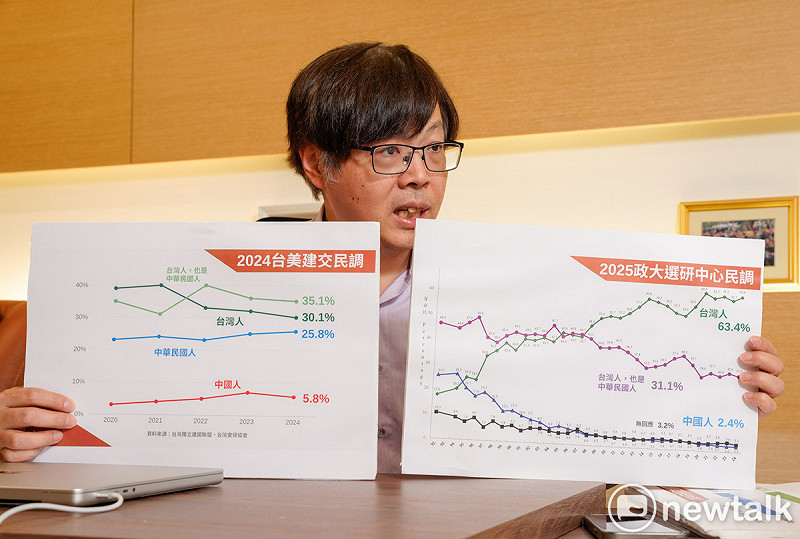

事實上,根據台獨聯盟與政大等單位的長期民調顯示,想當中國人的比例始終低於5%,甚至僅在2%~3%之間。以這樣的統獨光譜來推演,藍白政黨的支持度,理應遠低於現在實際取得的政黨票(56%)。這代表現實中的政黨認同,並不完全依循意識形態,而是反映了選民對既有政黨的不滿與對反對黨的需求。

王興煥分析,民眾黨的支持基礎並不是統派,而是來自對藍、綠兩大黨的幻滅。他們對傳統兩大建制派的失望,使得柯文哲與民眾黨得以以「非藍非綠」的第三勢力之姿崛起。他們用政黨邊界而非意識形態來區隔自我:不需要表態統獨,只要強調「我不是國民黨,也不是民進黨」,就能取得中間選民的支持。這點對基進來說,是一個警訊。因為早年我們是希望透過統獨意識形態的推擠,讓政黨版圖重新組合。但2014年之後,時代力量、民眾黨的崛起,顯示新的第三勢力已改用另一路線:撇開統獨,直接訴諸「非藍非綠」,這使得基進的戰略需重新調整。

他強調,支持國民黨的選民,除了極少數統派與地方利益綁樁之外,還有一批是基於對「在野黨制衡角色」的期待。他們不是支持國民黨親中,而是基於民主制衡理念,期待有健全的反對黨來制衡民進黨的全面執政。這也是為何蔡英文8年執政並無重大錯誤,卻仍有選民仍轉向支持在野黨的原因所在。因此台灣基進黨若要承接第三勢力的期待,也要調整策略,來回應民意的需求,提出政治願景和改革方案。