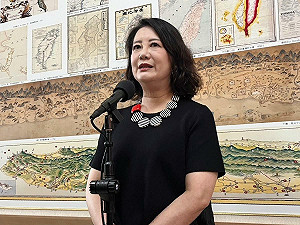

夏季高溫不斷攀升,熱傷害個案層出不窮。根據衛福部統計,截至目前為止,全國已有超過222人因熱傷害緊急就醫。面對氣候劇烈變化,光田綜合醫院職業醫學科醫師施旭姿提醒,若長時間暴露在悶熱、潮濕或高溫環境中,特別是在室外應警惕中暑風險,若熱傷害2小時內未降溫,恐造成生命威脅。

為減少高溫作業造成的健康風險,施旭姿建議,可善用「高氣溫作業防護資訊網」(hiosha.osha.gov.tw)掌握各地氣溫與體感溫度資訊。該網站依據每日氣象資料,分類顯示風險等級,並提供相應的防護建議,包括休息頻率、補水建議及預警通知。當環境溫度超過33°C、相對濕度高於70%時,熱指數可能高達44.4,依據分類屬於第3級危險等級,此時應立即採取避曬、通風、補水與休息等措施,防範熱傷害發生。

施旭姿指出,部分工作環境極易觸發熱傷害,包括正午時間在屋頂進行工程、裝卸貨櫃、密閉廠房加工、道路鋪設與水泥灌漿等。由於高溫、高濕與缺乏通風的綜合條件,這些場域常成為熱傷害發生的重災區。

中暑常被誤解為單一症狀,實則在西醫中屬熱傷害四大分型之一。施旭姿指出,熱傷害依嚴重程度可區分為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭與熱中暑,其中熱中暑最為危急,須特別留意。她說明,一旦人體核心體溫升至40°C以上,並伴隨意識混亂或意識喪失等情況,已進入熱中暑階段。若未在短時間內處理,恐引發橫紋肌溶解、急性腎衰竭、腸胃道出血等嚴重併發症,甚至導致死亡。

相對地,熱痙攣與熱昏厥患者若能及時補水並攝取電解質,情況可望改善。但一旦進展至熱衰竭,即代表人體的自我調節機制已失效,須立即進行醫療介入,否則可能迅速惡化。即便身體素質良好,也不代表能抵擋極端氣候的壓力。施旭姿提醒,當身體發出警訊,如頭暈、噁心、大量流汗甚至意識模糊時,應立即停止工作、移至陰涼處並儘速就醫。隨著氣候趨向極端化,熱傷害不再是個案,而成為夏季職場中不可忽視的風險。如何妥善因應與預防,將成為保護勞工健康與生命的重要關鍵。