自 2022 年 2 月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來,這場戰爭已持續超過 3 年,徹底改變兩國命運,也對全球地緣政治格局帶來深遠影響。

戰爭初期,俄羅斯原本期望以「閃電戰」迅速奪下烏克蘭首都基輔,卻遭遇烏軍頑強抵抗與西方軍援迅速介入,導致攻勢受挫。隨後莫斯科調整戰略,轉向憑藉人口與資源優勢展開長期消耗戰,企圖拖垮僅有約 4,000 萬人口、兵員儲備遠不及自身 1.4 億人口的烏克蘭。

目前戰場呈現拉鋸狀態,雙方在東部地區多次交戰,付出巨大代價。2023 年的巴赫穆特戰役即是典型案例,俄軍雖最終奪下該市,但死傷慘重,烏克蘭精銳部隊也大幅損耗,顯示持久戰策略初見成效。

根據聯合國人道事務協調廳(OCHA)統計,截至 2025 年 2 月,已有逾 1.26 萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生,另有近 3 萬人受傷,包括至少 2,400 名兒童。戰火造成基礎設施毀損,超過 10% 的住房被摧毀,逾 200 萬家庭流離失所,教育系統也遭重創,3,600 多所學校與大學受損,數十萬學生被迫轉向遠距教學。

隨著冬季接連受能源攻擊,烏克蘭多座城市長期斷電、供暖中斷,民生陷入危機。OCHA 指出,目前全境仍有 1,270 萬人急需人道援助。

兵力方面,烏克蘭面臨人力短缺困境,大量年輕人被徵召入伍,導致勞動市場萎縮,經濟承壓加劇。烏克蘭抗戰高度依賴西方援助,但國際支持正面臨不確定性。

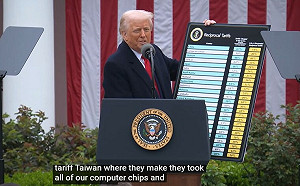

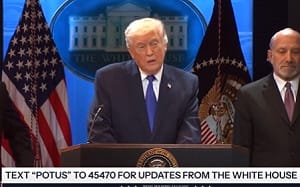

美國至今已向烏克蘭提供超過 1,000 億美元援助,為其最大國際支持者。但隨著川普政府重返白宮,政策轉向保守,國會內部對持續軍援出現分歧,援助規模可能縮水。

歐洲方面,雖然大多數國家仍支持援烏政策,但匈牙利等國已表明反對持續無條件援助,認為影響本國經濟穩定。能源價格高漲及難民潮更讓歐洲社會承受龐大壓力。

在外交層面,烏克蘭於 2025 年與歐洲多國在倫敦提出停火方案,盼與俄羅斯展開談判。然而,俄方提出的條件包括要求承認克里米亞與頓巴斯的歸屬及烏克蘭保持中立,遭基輔當局拒絕,導致談判陷入僵局。

中國方面則表示在衝突中維持中立立場,提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》,呼籲停火、談判與尊重主權,惟因與俄羅斯關係密切,部分西方國家質疑其真正中立性。

儘管未來戰局仍難預料,但俄烏戰爭已成為當代最具代表性的持久戰例證,展現出現代戰爭的殘酷與大國博弈的複雜。其影響早已超出地區範疇,成為全球地緣政治中的關鍵變數。

儘管未來戰局仍難預料,但俄烏戰爭已成為當代最具代表性的持久戰例證,展現出現代戰爭的殘酷與大國博弈的複雜。 圖 : 翻攝自X