拜託大家關心我們的教育困境吧!老師「不能管教同時也不敢管教」,這是非常嚴肅的問題!校園硬體蓋得再美輪美奐,終究不敵鏽爛腐蝕的人心。

針對民國113年04月17日修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》(以下簡稱《解聘辦法》)關於校事會議的爭議,文隆茲提出六大問題暨建議改善方案,懇請鈞長參考,期盼能夠化解日益嚴重的校園對立,營造友善互信的學習環境。

第一,啟動程序黑箱作業,連檢舉人是誰都不知道。

說明:以案件啟動而言,基本上檢察官是不告不理,並且被告也知道告訴人是誰;而「校事會議」理論上雖也是不告不理,但因為隱匿檢舉人姓名,所以被檢舉人根本無法釐清檢舉人與校方是否有利益牽連、甚至是否早有暗盤操作。(《解聘辦法》第5條)

建議:明定案件「立案條件」,避免家長浮濫申訴與校方惡意立案。

第二,案子能拖就拖,無限期養案折磨教師。

全站首選:冬奧中國突破零金牌 謝金河批台灣部分人「愛別人國家、阻礙自己」

說明:《解聘辦法》只規定「調查小組」調查期間為期二個月,必要時可延長二個月。問題是並沒規定「調查小組何時以前必須成立」,也沒規定「校事會議結案時間」,所以校方可以無限期養案,讓當事老師長期陷於不確定與焦慮的折磨中。(《解聘辦法》第21條)

建議:明定「調查小組」與「校事會議」起訖期限。

第三,一件檢舉案,硬是養成多頭怪。

說明:「檢舉的案件」會「長大」且會「一變為多」。明明「檢舉的案件」就一件,然後校方行政單位惡意「加油添醋」,在「校事會議」、「調查小組」進行過程中,不斷地疊加子虛烏有的事情,於是小事件就被養成大案件;還會將檢舉事件「之前」與「之後」的其他事一併蒐羅進去,一個案件變成多個案件,無所不包,無所不控,校方養案養到飽。

建議:明定「校事會議」與「調查小組」只能針對受理的檢舉案進行處理,不能自行蒐羅其他案件。另外,為杜絕「校事會議」一再濫權,請明定「校事會議」只能針對「調查小組」完成的「調查報告」依法作決議,不能自行再作調查。

第四,量身訂做的委員,毫無公正可言。

說明:司法體系是先有檢察官,再有案子,檢察官手中的案子是輪流分配;而校園裡卻是先有案子,再由校方挑選調查委員。一旦遭檢舉者是校方意欲剷除的老師,則所找的調查委員自然對被檢舉人非常不利。原本應該公正、客觀又專業的「調查小組」會議,自然就搞成批鬥大會。(《解聘辦法》第16條規定:「校事會議組成調查小組時,各該主管機關應從調查人才庫推舉三倍至五倍學者專家,供學校遴選。」)

建議:調查小組委員應該在校方代表與當事老師前,當面從人才庫抽籤,而不是交由校方遴選。各縣市人才庫不應該由同縣市人員擔任,應該從全國其他縣市徵求志願者成立該縣市人才庫。各縣市人才庫應該由國教署統籌建立。

第五,無須具結,證人可亂說,真相不重要。

說明:調查委員不公正,所找的證人當然也不公正,甚至就是校方行政人員提供的,這對當事老師形成極為不利的處境;再加上這種行政調查跟司法調查最大的差別在於:「檢舉人與證人不用具結作證,沒有偽證罪的約束。」結果就是,一旦檢舉人與證人是由校方安排、事先協調,整份證詞即可自說自話、自吹自擂、信口雌黃、白的說成黑的,無須證據;甚至當事老師提供了確鑿證據,反駁證人證詞,調查小組仍可視若無睹,將認真負責的老師說成十惡不赦的大壞蛋。

建議:證人必須具結作證,偽證要訂行政罰則。

第六,校園對立日益嚴重

建議:請勿對老師採取聖人般要求,學生會犯錯、家長會犯錯,老師也會犯錯,基於「微罪不罰」原則,校事會議應該有終止機制。假使親、師、生能達成和解,應該終止校事會議的進行。目前因為不能透過和解終止校事會議,以致校事會議進行期間,雙方已經背離輔導與管教的精神,而是進行類似司法攻防,彼此殺到刀刀見骨,讓校園對立日益嚴重。

「校園應是教學與學習的殿堂,而非清算與整肅的刑堂。」校園終究以老師和學生為主體,學生的安全更仰賴老師的保護。試想,一個連老師都自身難保的校園,學生能有安全可言嗎?

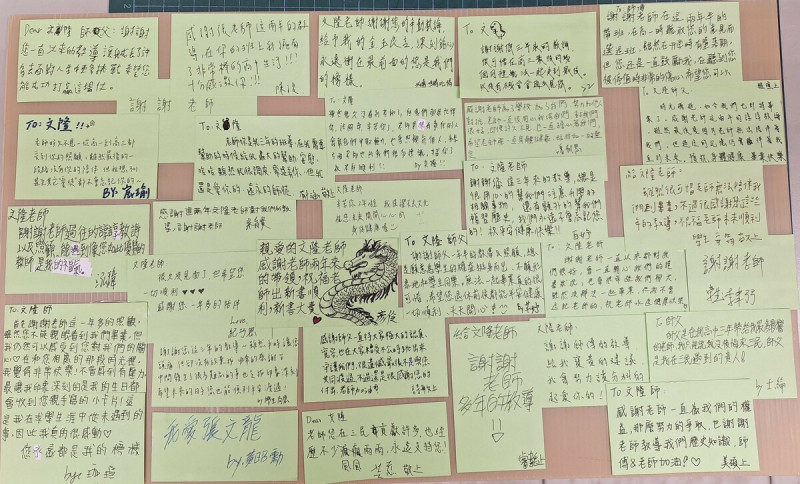

學生感念老師為保護他們而遭迫害所寫的卡片 張文隆提供