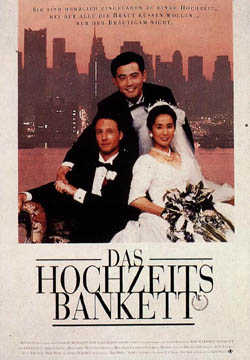

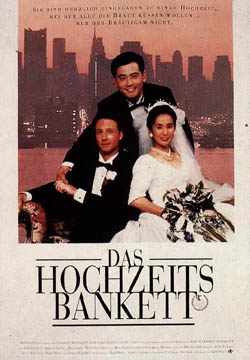

《馮光遠(儘量)回憶錄》連載第十一篇,要來談為什麼會有《喜宴》這部電影。觸動馮光遠寫劇本的靈感,是遠在美國的一名台灣同性戀男子,藉著假結婚而得以甩脫父母要他結婚的壓力,同時又讓一名需要綠卡的女孩得其所願⋯⋯?

我在 1982 年的夏天搬到紐約布魯克林區,當時離 Nicky 對我公開他的同志身分,已經有一年多,在這段時間裡,我收集各種資料,從零開始理解「性傾向」之事。

因為從小在「男生愛女生」視為理所當然的氛圍裡長大的直男,我打從心底知道,我需要對性傾向之事從新開始學習。

其實當時正值美國對同志平權運動極其熱絡的時候,所以我輕而易舉地得到了許多我需要知道的與同性戀有關的訊息,當然,經常跟 Nicky 打電話交換資訊,也是讓我對同志之事理解得這麼迅速的原因之一。

看了心理醫生之後,就可以改變性傾向?

紐約市是一個極其自由的都市,你從電影、音樂、人際互動、書報雜誌各方面,都可以獲得大量且即時的訊息,尤其,當一個都市裡的男女同志,都能自由地表現自己,毫不擔心別人投來異樣眼光的時候,你浸淫在這樣子的氣氛裡,久而久之,你也漸漸理解,人與人之間的感情,不論男女、男男、女女、黑白、白黃、黃棕,只有他們自己清楚,任何第三者,其實都是說不上話的。

在那段時間裡 Nicky 的姊妹也知道了這個秘密,可是他們比較不能接受這個事實。一個與 Nicky 比較親的妹妹,有一天打電話給我,問我有關送 Nicky 去看心理醫生之事。

現正最夯:遭酸「也應為318事件點燈?」 賈永婕:正統不等於正義、歷史應由學者評價

「假如妳覺得妳在看了心理醫生之後,能夠與女孩子談戀愛;我覺得我在經過心理醫生的輔導之後,也能夠改變我的性傾向,去跟男人談戀愛,那任何人也就都可以經過心理醫生的治療,由一名同性戀者,變成一個異性戀者。」我如此對她說。

可是她們終究還是接受了她們的兄弟是同志的事實,也和 Nicky 當時的男朋友 Bob 保持著極為友善的關係。

不能坦承同志身分 被認為是沒有孝心和責任感的兒子

有一天我在電話裡問 Nicky,「你為什麼不跟你的爸媽坦承這件事情呢?你看,你的姐妹不都接受了你?」

「姊妹能接受,因為她們在美國都受過很好的教育,能夠吸收從來不屬於自己知識體系裡的新觀念,我的父母能不能接受這個事實,我是很清楚的。」他簡單地回答我。

Nicky 的父母在之後幾年裡,陸續來過美國幾趟,每次他們來,Nicky 的姐妹們都同心協力幫助 Nicky 隱瞞他的同志身分。每次二老回台灣之後,我也總會接到 Nicky 的電話,談二老在美逗留期間的故事。

Nicky 每次都很感傷地表示,他的父母親不但永遠無法與他分享他生活裡的點點滴滴,相反地,由於 Nicky 不時要在許多事情上隱瞞父親母親,久而久之,二老越來越認為他是個沒有什麼孝心和責任感的兒子。

「姐妹們的小孩過周歲生日,什麼時候牙牙學語講第一句話,姐妹們和他們的丈夫出去度假、家裡開派對,這些照片都不時寄回台灣,爸爸那裡一本接著一本厚厚的照片簿,獨缺我和 Bob 的照片,難道我不想讓他們知道我也有很幸福的感情生活?難道我不想讓他們知道我也很愛他們?」Nicky 有一次在電話裡很激動地跟我講這些話。我看不到他,可是我知道他的眼眶是濕的。

也就是在那段時間裡,我暗自發誓,總有一天要寫一個同性戀題材的電影劇本,給我的老友,以及成千上萬徒然只是因為自己性傾向和大多數人不同,而被迫過著某種程度雙重生活的同性戀男女。

劇本靈感:台灣同性戀男子與需要綠卡的女孩

和李安在紐約認識,是搬到紐約之後不久的事,其實紐約的台灣文化人圈子就這麼大,要是彼此不認識才是不可思議的事。我的妹妹光宇當時在紐約大學唸書,她的室友是學舞蹈的平珩,光宇的乾媽又是舞蹈家羅曼菲的親媽媽,派對的時候跟她們一回生兩回熟,最後當然就碰上了也在紐約大學唸書的李安。

李安那時正在拍紐約大學的畢業作,需要打雜的人手幫忙,三天兩頭見一次面,就這麼熟了。大家雖然常常一起聊天,可是倒是沒有聊到一起寫劇本之事。

真正觸動我寫劇本的靈感,是有天跟 Nicky 在電話裡談到他很要好的女同學 G 和其瀕臨破裂的婚姻,並且說 G 要是真的離婚了,可能來美國。

「她來唸書?」

「不一定,也許來做事,主要是離開台灣那個環境。」

「她沒有身分,怎麼可以工作?」

「放心,如果她真要來,我已經想好了,要 Bob 跟 G 假結婚,這樣她就可以工作了,Bob 美國公民這個好處,不用白不用。」

「Bob 會答應嗎?」

「他敢不從?

掛了電話之後,我突然覺得這是個很好的概念──遠在美國的一名台灣同性戀男子,藉著假結婚而得以甩脫父母要他結婚的壓力,同時又讓一名需要綠卡的女孩得其所願⋯⋯。

又是一個功不可沒的澡 《囍宴》劇本的切入點

這個概念我後來跟李安聊過,可是因為沒有一個切入點,所以並沒有繼續發展下去,直到 1987 年夏天,有一天李安打電話給我。

「那個同性戀假結婚的本子,你想得怎麼樣?」李安問。

「不怎麼樣。」

「我有個想法也許可以談一下。」

然後李安就在電話裡講了這個想法。

他說有一天他在洗澡的時候,突然想到在伊利諾大學唸書的時候,參加了一個婚禮。那個婚禮沒有什麼特別,不過婚禮之後的鬧洞房倒是大開眼界。

「最特別的是,賓客臨走之前,要新郎和新娘鑽到被窩裡,然後一起把衣服一件一件丟到被子外,直到兩人赤條條躲在被子裡為止。」李安說。

從這個鏡頭開始,李安的腦子裡出現了其他一些鏡頭。「我後來就想,如果兩個人光溜溜的在被子裡,最後出了點差錯的話,這個假結婚就有意思了。」他說。

如果說《囍宴》這個本子當初是怎麼開始正式寫的,今天回想起來,李安的那個澡功不可沒,有人在洗澡時發現了物理學原理,有人則在洗澡時發現了劇本的切入點。都很好。

為什麼會有《囍宴》這部電影?(下),於下週五刋出。

關於【馮光遠(儘量)回憶錄】

「馮哥(我們都這麼叫馮光遠),你有講不完的故事,寫個回憶錄吧?!」

他半開玩笑又不失真實地說道:「寫回憶錄的人,多少有些自戀耶」

看來他拒絕。

「回憶應該是紀實,寫得開心,不小心就虛構起來了。」他繼續說道。

「沒關係,寫多少是多少,太…真實,大家壓力也大。」我們小心地應著。

「好,那我就儘量囉!」馮哥啜飲著泥煤威士忌,邊回答。

《馮光遠(儘量)回憶錄》企劃於焉形成。

這是兩年前的事。

不過,認識馮哥都知道,他已經很「儘量」了。

作者:馮光遠,曾任記者、作家、編劇、攝影、劇場工作者及政治人物,《中國時報》主筆、副總編輯。馮也是《給我報報》、憲政公民團創辦人,也曾受聘金石堂書店擔任行銷創意總監,主持電視評論節目及發表幽默與政治諷刺文章。作品《囍宴》獲金馬獎最佳編劇。