歷經三年談判,世界衛生組織(WHO)終於於今 ( 13 ) 日宣布,成員國已原則上就未來大流行病的預防、準備與應對協議(Pandemic Accord)達成共識,預計將在 5 月底於世界衛生大會(WHA)中表決通過。但美國缺席最終協調談判,引發全球公衛專家與外交圈高度關注與質疑。

法國駐世衛大使兼協議談判聯合主席安普魯(Anne-Claire Amprou)透露:「我們原則上已達成協議。」並指出 15 日將在日內瓦召開最後會議潤飾文本內容。

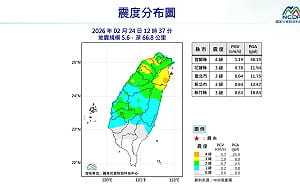

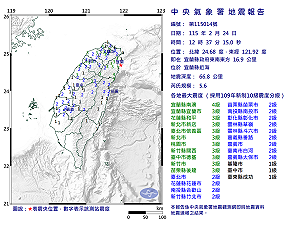

全站首選:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)對此表示肯定,稱這是一次「跨國協作的非凡成就」,更直言與會代表「都是歷史的締造者」。

此次協議的核心爭議之一,是第 11 段條文中關於衛生技術轉移與公平分配的原則。拉丁美洲與非洲多國要求疫苗與檢測工具等資源的義務性轉移,而製藥大國如德國與瑞士則堅持「自願性為原則」。

經濟學者指出,COVID-19 疫情期間富裕國家「疫苗民族主義」的表現,已讓開發中國家對公平分配產生根本質疑。世界疫苗聯盟(GAVI)前政策顧問梅根 · 莫雷諾博士(Dr. Megan Moreno)表示:「若全球再度爆發大流行,這份協議若無實質執行力,只會再次重演疫苗分配不公的悲劇。」

當前熱搜:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

儘管美國過去向世衛提供超過 6,000 萬美元(約新台幣 20 億元)的年資助金,是最大單一金主國,但在川普政府今年回歸後,不僅削減國際援助,更揚言退出世衛組織,並未派代表參與本次日內瓦最終談判。

全球衛生政策權威、《刺胳針》(The Lancet)前顧問納森 · 哈羅德(Nathan Harrold)警告:「美國若最終缺席協議簽署,將讓全球防疫網出現最大破口。」他認為,美方的不合作態度不只削弱全球疫病預警能力,更會讓未來的國際衛生協調「失去最重要的拼圖」。

最終協議將於 5 月 27 日登場的 WHA 世界衛生大會中進行表決,若通過,將成為各國在面對未來如 COVID-19 級別疫情時的國際法律性指導框架。

衛生倡議組織「健康公平聯盟」表示,希望此協議能成為「疫後世界重新建立信任的起點」,但也強調,若少了美國這個「影響深遠的參與者」,再好的協議也將面臨執行力打折的風險。

最終協議將於 5 月 27 日登場的 WHA 世界衛生大會中進行表決,若通過,將成為各國在面對未來如 COVID-19 級別疫情時的國際法律性指導框架。 圖:擷自X帳號@DrTedros