對於國人質疑詐欺犯罪刑責太輕,行政院提出的打詐四法修正案,新增三振條款,限制假釋條件。不過,民團今(4)日質疑,詐欺本來就有特殊詐欺罪加重,累犯又加重二分之一,現在又規定他不得假釋,那就是三重處法機制。另外,把詐欺犯關久了,有些只是社會底層,因為關很久,他的人生已經錯過各式各樣成長經驗,他出來後,已經四十歲了,刑期長造成很難復歸。

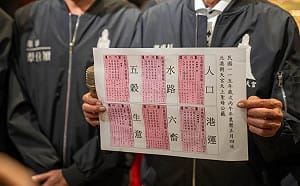

行政院提出打詐四法《詐欺犯罪危害防制條例》(《詐防條例》)、《通訊保障及監察法》(《通保法》)、《洗錢防制法》、《科技偵查法》,列為立院優先法案。不過,民間團體認為,其中有諸多爭議,並於今(4)日舉行「監控開大門,國會同意嗎?」記者會,發表聯合聲明。

對於詐欺犯遭認為被輕放,《詐防條例》新增所謂「三振條款」,限制「假釋」的權利。規定,「犯詐欺犯罪受徒刑之執行而有悛悔實據者,有期徒刑逾三分之二,累犯逾四分之三,由監獄報請法務部,得許假釋出獄。但有下列情形之一者,不得假釋:

一、有期徒刑執行未滿六個月。

二、犯詐欺犯罪之累犯,於假釋期間,受徒刑之執行完畢,或一部之執行而赦免後,五年以內再犯詐欺犯罪。」

但民間團體認為,「假釋」所著眼的是監所受刑人矯正的狀況,與「犯罪的防治」完全是不同階段的不同考量。本次草案用「限制假釋」來「打擊犯罪」,恐在目的與手段上有不當的連結。況且,目前刑法對詐欺累犯已有加重刑度的規定,若再對假釋條件加以限制,恐有雙重懲罰之嫌,甚至可能是處罰到了本已處於社會底層而被詐團利用的弱勢青少年族群。

他們認為,考量我國監獄長期擁擠的情況,法務部應先研究「延長刑期」和「限制假釋」是否真能降低詐欺犯罪率。否則,這只是將社會成本轉移到矯治程序,並未真正解決詐欺犯罪問題,更無法滿足受害者對賠償的需求。

全站首選:2,000萬大獎已刮出兩張!2026金馬年刮刮樂攻略 拚頭獎選哪張? 賺錢率最高的是誰?

但媒體提問,國人現在的感覺是詐騙的刑責其實非常的低,民眾看到的情形是詐欺犯都遭到輕判,甚至把人弄死了,還可以保釋出來,從國外抓回來,法院就放掉了?

全國律師聯合會司改委員會委員邱啟鴻說,這個三振條款是針對再犯。對於詐騙集團把人拘禁、弄死,在實務上判決是還蠻重的。並不是馬上就可以假釋出來。詐騙集團分工明細,有些人可能是單純領錢的車手而已,這部份把他判太重刑責,也不符合實務上判決想法。

邱啟鴻說,三振條款是針對累犯再犯。有可能他第一次沒有錢去賣帳戶,被判六個月有期徒刑,實務上可能服社會勞動。執行完畢後,生活狀況比較差又再賣一次帳戶,這很常見。或之後改當車手,並不是直接對人民施以詐騙。只是分工比較沒有重要事情,雖然也是構成詐欺犯,但三振條款下去,他最後是沒辦法做假釋或回歸社會,因為他就是個底層弱勢、也沒辦法找工作。

司改會常務董事林俊宏也說,限制假釋是否能防止這些人出來後再從事詐騙?現在限制假釋的想法就是把他認為關在監所久一點,希望因此害怕出來再犯罪。就如同過去毒危條例不斷加重刑法,但實際上,刑期不斷加重,犯罪率並沒有因此下降。應該是這些人離該監所,如何協助後面的社會復歸,讓他們有正常的生活。否則可能續賣帳戶,繼續幫人領錢,因為這可能是他們生活的唯一之道。

民間司改會常務執行委員高烊輝表示,罪刑應該相當,詐欺本來就有特殊詐欺罪加重,累犯又加重二分之一,現在又規定他不得假釋,那就是三重處法機制。這個就讓他犯罪事情跟受到處罰是不相當的,違反比例原則,這有違憲疑慮。

台灣警察工作權益促進會常務理事蕭仁豪說,站在警察立場可能是希望儘量關久一點,但回到復歸,為什麼不能讓他關很久再復歸?因為關很久,他的人生已經錯過各式各樣成長經驗,他出來後,已經四十歲了,刑期長造成很難復歸。