台北市信義區素食餐廳「寶林茶室」食物中毒造成2人死亡,衛福部昨(28)日晚間舉行臨時記者會,公布相驗結果,解剖發現其中1名死者血液中檢出米酵菌酸,為台灣首次檢出這項毒素。而民眾也擔憂會食用到米酵菌酸,米酵菌酸究竟是什麼、該如何預防食用到?《新頭殼》也整理6大QA,讓民眾一次了解。

米酵菌酸究竟是什麼?

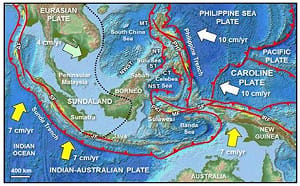

全站首選:馬來西亞7.1強震終結「全球地震平靜期」!專家:不排除為規模8前兆

台灣未曾出現米酵菌酸,而事實上米酵菌酸是一種罕見毒素,由唐蒼蒲伯克氏菌產生,易在富含脂肪酸食物繁殖,椰子和玉米是最佳選擇之一。若椰子、玉米、米製品等食品剛好存放在適合唐蒼蒲伯克氏菌迅速增殖的環境,也就是溫度在攝氏22至33度、酸鹼值中性環境,就容易產生大量米酵菌酸。

食用米酵菌酸會造成什麼傷害?

米酵菌酸主要影響肝臟、腎臟和腦部,症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等,患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克,嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡,國外報告群聚事件致死率介於30%至100%。

當前熱搜:談新北市長選戰 黃國昌坦言:若淪三腳督局面「我可能不會上」

米酵菌酸會出現在哪類食物?

當澱粉等食物經過長時間發酵,或浸泡在水中,沒有獲得適當保存時,就容易產生,包括發酵玉米麵粉、變質的澱粉、黑/白木耳、糯米湯圓、馬鈴薯粉製品、甘藷粉製品。

該如何預防?

米酵菌酸不因洗滌烹飪被破壞,預防是關鍵,別吃長期存放不當環境澱粉發酵食品。同時,也建議民眾透過5招預防,包括製作發酵類食品時要勤換水、避免長時間浸泡食物,或應放入冰箱保存、維持環境與食品衛生、不食用變質的食品、避免生食。

不慎吃下肚怎麼辦?

米酵菌酸中毒後目前沒有藥物可以解除毒性,只能針對症狀做治療,若不小心吃下肚可以催吐,盡快排出胃部食物,減少毒物對身體的影響。吃下肚後也需儘速就醫,避免較輕微症狀,演變成全身性的問題。最重要的是,保留食餘檢體,保留有問題的食物,提供醫療單位檢驗。

米酵菌酸過去是否有致死案例?

台灣為首起米酵菌酸致死案例,而在印尼也有報導過米酵菌酸中毒死亡案件,原因是食用了tempe bongkrek(由發酵椰子漿製成的傳統食品),2015年、2020年在莫三比克跟中國,也曾經傳出食用發酵玉米粉飲料、玉米發酵食品導致中毒案件。