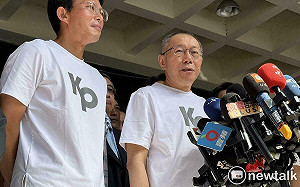

2025 年 8 月 13 日,在中選會舉辦的「核三延役公投」電視說明會上,民眾黨主席黃國昌作為正方代表,提出一項驚人的構想:「可以往地表下挖 3 到 5 公里,相當於一座玉山的高度,將高階核廢料注入結晶岩層。」(來源:2025/8/13 中央選舉委員會公投說明)

然而,這段話雖然聽起來豪邁,卻顯示對核能廢料處置的嚴重外行。

一、地質條件不容想像式方案

三到五公里深度屬於地殼中上部,溫度可達攝氏一百至兩百度,壓力極高,不可能有穩定、靜止的岩層空間讓核廢料長期安全存放。台灣位於板塊交界與地震頻繁區,結晶岩層布滿斷層與破裂帶,地質穩定性遠不及芬蘭、瑞典等國的低地震區。

二、「注入」概念背離國際安全準則

高階核廢料處置國際標準是「多重屏障」──先將廢料玻璃固化或陶瓷化,再封入耐腐蝕金屬容器,以膨潤土回填,安置於穩定地層。直接「注入」裂隙的做法,不僅無法隔離輻射,還可能透過地下水擴散污染,屬於國際明令避免的高風險行為。

三、工程與安全皆不可行

雖然石油與地熱產業曾有十公里深井的紀錄,但鑽孔直徑小、成本高,且不適合安置大型廢料容器。高階核廢料本身持續數百年高熱釋放,若深埋於高溫高壓環境,熱量無法有效散逸,反而加速封裝材料劣化。

四、深度不等於安全

國際原子能總署與核能專業社群一致強調,「可預測且穩定的地質環境」才是安全關鍵。挖得再深,如果地質不穩、屏障不全,依然形同埋下計時炸彈

結語

核廢料處置是全球最嚴謹的工程之一,需要科學論證與長期評估,不容政治人物用誇張口號取代專業。深度不是萬靈丹,安全才是唯一標準。對台灣這樣的地震島而言,穩定地質與可監控的封存方式,才是人民能世世代代安心的答案

自由評論人 蕭錫惠

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)