美國於2025年7月再度宣布退出聯合國教育、科學與文化組織(UNESCO),這一決定雖受川普總統特定風格影響,但從長期視角來看,延續了美國與該組織數十年來的反覆進出歷史,並凸顯中國對UNESCO日益增強的控制力。美國執政當局對此失衡的國際組織採取「壯士斷腕」態度,反映出其在多邊主義與國家利益之間的權衡。

UNESCO自1945年創立以來,致力推動全球教育普及、文化遺產保存、科學合作及資訊自由。主要任務包括掃盲、教育權利、世界遺產名錄維護、開發中國家水資源與地質技術援助,並擴展至AI倫理、氣候教育、性別平等及文化多樣性,強調聯合國永續發展目標(SDGs)。這些倡議在美國保守派眼中被視為「全球主義工具」,與「美國優先」政策衝突。更重要的是,中國已透過大量資金與人事布局,逐步主導這些領域,將UNESCO轉化為宣傳其敘事與地緣政治利益的工具。

美國與UNESCO的關係歷史充滿戲劇性。1984年,雷根政府以官僚化、財務混亂及「反西方傾向」為由退會。小布希政府於2003年重返,象徵擁抱多邊主義。2011年,UNESCO接納巴勒斯坦為正式會員,美國依國內法律中止資助,並於2013年失去投票權。2017年,川普首次宣布退會,批評該機構「長期反以色列」。拜登總統2023年恢復會籍並承諾補繳欠款,但僅兩年後,川普政府於2025年7月22日再次決定退出,有效期至2026年底。這種反覆不僅反映美國國內對多邊主義的分歧,更暴露UNESCO已成為中國擴張全球影響力的平台,美國的缺席進一步強化了北京的控制。

川普政府此次退會聲明直指UNESCO推動意識形態過重的議題,包括性別多元、族群公平、氣候變遷及教育平等,超出教育文化機構的本分,形同干涉國家主權。白宮發言人表示,UNESCO支持「woke、divisive cultural and social causes」,與美國常識政策不符。例如UNESCO推動全球AI倫理標準、國際氣候教育課程及DEI(多元、公平、共融)原則,讓美方擔憂被捲入不符合其價值觀的框架。更關鍵的是,中國已利用這些議題擴大影響,例如與UNESCO合作在亞非高等教育中推廣AI,與中國企業如iFlytek結盟,塑造有利北京的全球標準。

以巴爭議仍是美方與UNESCO緊張的核心。2011年納入巴勒斯坦會員引發美國國會反彈,法律禁止資助任何接納巴勒斯坦的國際組織。隨後UNESCO將多處猶太聖地列為「巴勒斯坦世界遺產」,並譴責以色列軍事行動,卻對哈瑪斯少有批評。美以批評UNESCO「制度性歧視以色列」並高度政治化。以色列大使館迅速支持美國退出,稱其展現「道德支持與領導力」。中國則批評美國「不負責任」,並強調對UNESCO的堅定支持。

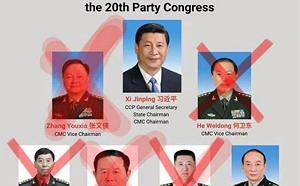

財政與戰略利益是退會的另一關鍵。美國曾貢獻UNESCO預算近22%,但自2011年中止資助後影響力衰減。拜登總統重返時承諾補繳逾6億美元欠款,但川普總統團隊主張,此支出無法換取國家利益,反而強化中國在國際體系的角色。美國缺席期間,中國成為最大捐助者之一,副總幹事由中國官員擔任。北京積極推動長江、絲綢之路等遺產入列,力圖超越義大利成為世界遺產最多國家。更具爭議的是,中國在西藏與新疆等少數民族地區爭取遺產認定,批評者指此為控制敘事、壓制當地文化的手段。

拜登總統重返UNESCO時承認,美國缺席讓中國在AI、數位人權及教育科技布局,例如參與AI倫理原則建構及一帶一路相關遺產推廣。民主黨參議員Shaheen批評退會是「短視」,讓中國獲勝,轉移UNESCO數位學習計劃遠離中國控制。研究者憂心美國退出損及全球科學合作,尤其在AI與氣候議題。但這一決定也反映美國對中國主導國際組織的強烈不滿,延續了美國與UNESCO的反覆歷史,凸顯美國在面對中國影響力時的「壯士斷腕」態度。

這場風波不只暴露治理危機與價值分裂,更凸顯美國退出的核心邏輯,UNESCO已從多邊主義平台,轉變為中國擴張影響力的工具。未來美國文化科技領導力受考驗,若政黨輪替,可能再度重返,但中國的控制已成事實,美方恐難重掌主導。這一反覆模式不僅是國內政治的延伸,更是美國對中國主導國際組織的戰略回應,預示國際多邊主義的持續挑戰。

楊聰榮(ESG碳減量聯盟理事長,中台灣教授協會理事長,任教於台灣師範大學)

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)