近年來,中國醫療市場接連爆發產品問題,無論是醫美產品還是集中採購藥品,都因低成本導向而引發安全與效能的不穩定,間接造成患者對醫療體系的不信任。

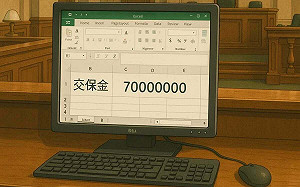

在醫美領域,假冒肉毒素的氾濫成為一大隱患,北京解放軍總醫院第五醫學中心主治醫生王春燕指出,近期因假冒肉毒素中毒住院的患者數量顯著增加,年齡層多為20至60歲女性,不少病例因中毒嚴重而需要緊急插管上呼吸機,以維持生命,調查顯示,這些假冒產品主要來自非法渠道,例如山東某生物製品公司以每支僅1.5元的低成本製作裸瓶肉毒素,通過隱蔽網絡銷售至全國20多個省份,涉案金額高達380萬元,這些假貨以「胜肽」、「膠原肽」等名義偽裝,雖然價格低廉,但安全風險極高,對消費者健康極具威脅。

藥品集中採購制度的實施也引起品質的憂慮,自2019年起,中國推行集中採購政策,通過「以量換價」壓低藥品價格,雖提升藥品的可及性,但國產集採藥品的品質問題卻屢遭詬病,醫界普遍反映,部分集採藥品在臨床中出現「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」的情況,對患者健康造成了潛在威脅,上海瑞金醫院普通外科主任鄭民華表示,這些問題讓醫師面對患者投訴時感到無奈,但因無選擇權而難以改變現狀,同樣,北京朝陽醫院心臟內科主任盧長林也指出,集採藥不僅療效不如進口或原研藥,還增加了患者中風、肺栓塞等風險,不良反應的頻發,反映出藥品製造工藝與品質管控的不足。

面對醫界的強烈質疑,中國國家醫保局承諾將深入調查涉及問題的藥廠與產品,對確有品質問題的藥品解除採購協議,同時鼓勵醫務人員成為「吹哨人」,以便及時發現並解決藥品問題,然而,現行政策下,集中採購藥品中的進口及原研藥比例已降至僅約5%。在追求低價藥品覆蓋的同時,如何平衡成本與品質之間的矛盾,成為亟待解決的難題。

無論是醫美產品的假冒肉毒素問題,還是藥品集中採購引發的療效隱憂,過度壓低成本的政策導向正在放大中國醫療市場的內部問題,品質管控的缺失與監督體系的薄弱,不僅損害了患者的健康與安全,也逐漸削弱了整個醫療市場的公信力,面對這一現狀,中國醫療體系需在成本與品質間找到平衡,否則,追求低價的代價可能遠遠超出預期。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)