中國政府自2025年起逐步實施延遲退休政策,男性退休年齡從60歲延至63歲,普通女職工從50歲延至55歲,管理層女職工從55歲延至58歲。同時,月領基本養老金的最低繳費年限自2030年起由15年逐步提高至20年。官方聲稱,這一政策是為應對人口老齡化、緩解勞動力減少對經濟的衝擊,並減輕養老金財政壓力,然而,政策一經宣布便引發強烈反對聲浪,暴露出中國社會內部危機。

許多工薪階層對政策的突然實施表示不滿,認為政府未能兌現退休保障的承諾。2013年《中國青年報》的一篇評論指出,延遲退休不僅未解決“退休雙軌制”問題,反而進一步鞏固了既得利益者的優勢。公務員與事業單位退休待遇明顯高於普通企業員工,令普通民眾感到不公,此外,這種“選擇性改革”政策被指偏袒官員與專家階層,他們支持改革的原因在於自身利益未受影響甚至有所提升。

延遲退休的另一大影響是加劇青年就業壓力。在高失業率和經濟下行的背景下,老年人延續職位直接壓縮年輕一代的發展空間,形成“老不退休,年輕人無崗可進”的惡性循環,不僅損害新生代的職場機會,也削弱整體經濟的活力。

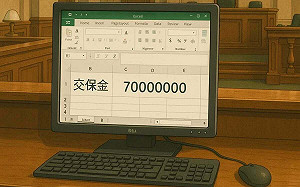

老齡化問題持續加重,預計2040年老年人口將超過4億,社會保障體系面臨沉重壓力,中國經濟增速放緩,2023年房地產市場泡沫破裂,財政赤字不斷擴大,政府債務已超過GDP的300%。面對龐大的社保基金缺口,延遲退休被視為延緩危機的權宜之計,但並未觸及根本問題。

延遲退休政策反映出中國政府面臨的財政困境,但其將壓力轉嫁給普通民眾的做法,加劇了社會不滿與不公平感。政策短期內或許有效,但從長遠來看,恐對經濟活力與社會穩定造成不可逆的損害。這一改革應引發更深層次的反思,尤其是如何建立更加公平、可持續的社會保障體系。

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)