我是個無名小卒,你呢?

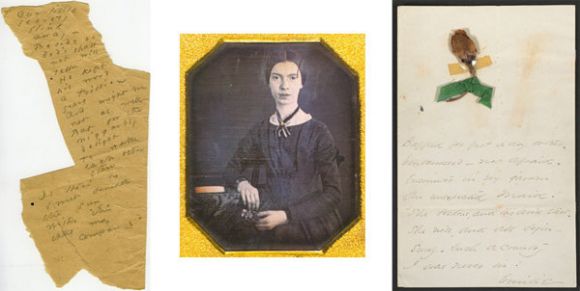

天才詩人艾蜜莉‧狄金生約在1861年寫的一首後來廣為流傳的詩,大意是說,在一個人人都想當名人的時代,出現一個無名小卒顯得稀奇,若還有兩個簡直是新聞!(I'm Nobody! Who are you / Are you - Nobody - Too / Then there's a pair of us / Don't tell they'd advertise - you know)接著說,當名人既無聊又暴露,像一隻青蛙對著欽羨牠的一方沼澤聒叫不已。自認無名小卒又私密的狄金生是否會料想到在世界文學史留名,而且從2013年10月23日起幾乎所有手寫詩稿,包括完成的詩、手縫小冊詩抄、草稿,與寫在信封和包裝紙上的詩行,都放在網路上供人免費瀏覽?

線上艾蜜莉‧狄金生文獻(Emily Dickinson Archive EDA)是由八個機構合作設立管理,這八個機構分別是哈佛大學霍頓圖書館、安默斯特學院佛洛斯特圖書館、波士頓公立圖書館、耶魯大學拜內克古籍善本圖書館、美國古物研究協會、國會圖書館、史密斯學院圖書館、瓦薩學院圖書館。網站花了兩年才建置完成,值得一提的是哈佛大學與安默斯特學院這兩個長期競爭對手的合作。

艾蜜莉‧狄金生詩稿遺產因其家族絕後,主要是由哈佛大學與安默斯特學院所擁有。這個過程大概可以拍成連續劇。艾蜜莉的遺囑指定其所有財物由她的妹妹樂微妮亞(Lavinia)處置,她過世後,樂微妮亞將她的手稿給嫂嫂蘇珊(Susan Gilbert)整理以便出版。不過蘇珊卻拖延下來。樂微妮亞因此轉向她哥哥情婦梅柏(Mabel Loomis Todd)。從未看過艾蜜莉本人、但與她有通信的梅柏與文學批評家希更生(T. W. Higginson)合作編輯狄金生的詩,狄金生詩選集終於在1890年出版。

艾蜜莉與哥哥奧斯汀(Austin)感情深厚,和嫂嫂蘇珊有特殊情誼,也知道奧斯汀的情婦梅柏(她先生是安默斯特學院的天文學教授David Todd)。奧斯汀與蘇珊生的兩個兒子大兒子尼德(Ned)37歲未婚過世,小兒子吉爾伯特(Gilbert)8歲過世。至於女兒瑪莎(Martha Dickinson Bianchi)雖然有結婚,但無子嗣,她把母親所擁有姑姑的詩於1950年全部贈給哈佛大學。至於梅柏所持有的詩則自1956年起由安默斯特學院擁有。安默斯特學院是由艾蜜莉的祖父協助創立,她的父親艾德華(Edward)與哥哥奧斯汀都曾是該校的財務長。

這兩所名校也因此繼承艾蜜莉‧狄金生文學遺產的爭端,相互吹噓誰擁有的較好、較獨特。1997年我拜訪艾蜜莉‧狄金生故居時(故居於2003年與隔壁的「長青樹」合併為艾蜜莉‧狄金生博物館),的確聞到那麼一點煙硝味。當時擔任故居館長的Cindy Dickinson(與詩人無家族關係)跟我介紹詩人用品時,有些無奈地說,擺在故居的這台鋼琴是複製品,原來的在哈佛大學;艾蜜莉唯一的照片真本在安默斯特學院,故居為安默斯特學院的財產。

從1886年詩人過世的那年到2013年,歷經一百多年文學遺產的爭奪與恩怨,終於在網路時代有線上艾蜜莉‧狄金生文獻的正面結果。任何人只要對她的詩有興趣都可上網看個夠。她寫詩的紙張纖維、透到紙背的墨水痕、紙張的縐折,按放大鍵都可以看的一清二楚。也有狄金生詞彙字典,收錄她使用在作品裡的九千多字,與她稱之為好友的1844年版韋伯斯特詞典。

艾蜜莉‧狄金生總是讓人遐想。比如本文一開始所引她寫於1861的詩,那時她三十一歲,處於創作高峰,詩一首接一首地寫,難道她不會想出版,讓人看到她的光芒嗎?以她敏銳的觀察力、驚人的閱讀量與敏感的心思,她或許明白到她的天分在她有生之年不會被看到,縱然出版也不太有人懂得欣賞,注定一腳走在時代前端要忍受寂寞。所以這首詩除了帶有嘲諷意味外,也隱含失望與幻滅,但同時也有一絲自我安慰的意思,也就是「快跑的未必能贏;力戰的未必得勝」。

狄金生創作將近一千八百首詩,在她有生之年未出版任何詩集,不過從1858 到1864這六年間,她秘密從事自我出版,也就是說,將所寫的八百多首詩收集分成四十組,然後再手縫成四十冊詩抄(fascicles)。雖然她有時會從這些詩抄挑出幾首詩寄給朋友,不過未有任何證據顯示她拿這些詩抄給任何人看。她過世後,樂微妮亞在她抽屜發現這些詩抄,還有她後來寫的詩,包括將近四百首整理成詩冊樣式但未縫成詩抄的詩、還有謄寫好的詩,與寫在信封、廣告紙、報紙截角、巧克力包裝紙上的詩行。樂微妮亞知道姊姊寫詩,但沒想到數量如此驚人,因此毫不遲疑地努力幫姊姊出版詩集。

知道自己的志趣忍得住寂寞不急於表現、不被潮流推著走的人,雖然因此不太為人所知,事實上是心量很大有福的人,狄金生就是個例子。不久前看到林俊義教授在他一篇文章裡敘述他年輕時在美國國會工作認識一位即將退休的社會學學者的經驗。這位學者跟他說,「現在這麼多的出版對我都沒有什麼價值,對社會也沒有什麼影響,對我也沒有一點意義。我寧願有幾篇文章登載在紐約時報,對這個社會也較有衝擊,對我也較有意義。」他要把學術研究著作丟進字紙簍裡,因為不想欺騙自己。「知識不斷前進,很多學者只想以量騙人而已,講的都是自己不相信的陳腔濫調,為了聲望而工作常會扭曲自己,忘掉自我生命的呼喚。」

艾蜜莉‧狄金生是記得自我生命呼喚的人,她像一棵根紮得很深長在高山的大樹,一生專注於寫詩的職志,不為外在動機一時快感的滿足而動搖。她不把世界當成沼澤,像一隻聒噪的夏蛙在井底裡自認為名人,炫耀自己的「完美」。正因為她的眼光看得很遠,詩藝術淬煉得如此深厚,一旦放射,就既廣又遠,在網路時代光芒不僅不減,甚至更晶亮耀眼。

艾蜜莉‧狄金生是一顆詩空裡的恆星,即使在太空時代,也一樣光輝淨遠地轉著詩與生命的深度之粹。

※點進去可以看到更多狄金生詩稿照片:The Emily Dickinson Archive http://www.nytimes.com/slideshow/2013/10/22/books/23DICKINSON.html?ref=books&_r=0#1

※照片取自網路

有德國吉他手與歌者將這首詩譜成歌曲 Emily Dickinson - I'm nobody, who are you?

(文章僅代表作者觀點,不代表Newtalk新聞立場。)