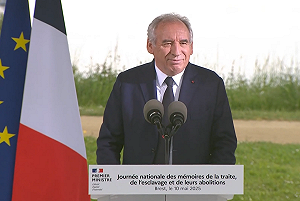

「作為一個父親,深深刺痛了我的心。」這是法國總理貝魯(François Bayrou)在得知長女、現年53歲的佩爾蘭(Hélène Perlant)打破多年沉默,陳述童年曾在天主教學校夏令營中遭受暴力後,做出的痛心反應。

他還表示,「作為公眾人物,我想到的是所有的受害者。但作為一個父親,我內心的痛,是難以言表的。」

當前熱搜:NBC:川普私下透露有意在伊朗境內部署美軍地面部隊

貝魯於4月22日中午在總理府接到佩爾蘭的電話,她告訴父親,法國媒體即將揭發她曾在1980年代就讀的著名天主教寄宿學校貝塔函聖母學校(Notre-Dame de Bétharram)60年來發生多宗神父及職員體罰與性侵學生事件,而她也曾在就學期間遭遇嚴重暴力侵害。

5月15日,貝魯在國民議會調查委員會聽證會接受質詢。議員們就1990年代法國西南部大西洋庇里牛斯省著名私立天主教貝塔函聖母學校存在暴力、性侵和虐待未成年人醜聞案,進行長達五個半小時的質詢。經曾就讀該校的學生指控,超過200起針對教師和神職人員的正式控訴立案。

貝魯曾於1993年至1997年擔任法國教育部長,且在該地區多次擔任地方公職,又有三個孩子曾就讀於貝塔函學校,在這起案件曝光後,貝魯成為眾矢之的,質疑他或許早已知情卻選擇隱瞞甚至默許。

全站首選:台中發生規模4.5地震!最大震度彰化4級 氣象署示警附近2斷層危險

貝魯堅決否認在震驚家鄉民眾的這個案件中有所隱瞞、說謊或干預司法程序的行為,並反擊說,這是政敵想藉此案「逼迫他辭職」。不過,他向此案受害者承諾,將成立一個專門處理兒童暴力問題的「獨立機構」。

《巴黎競賽報》(Paris Match) 週刊報導,作為曾就讀於該校的學生之一,也是受害者之一的佩爾蘭,首次打破沉默公開塵封四十年的往事。佩爾蘭自曝曾在由該校所屬教會舉辦的夏令營中遭受過暴力,她還指控貝塔函「像一個邪教組織,或是一個施加心理壓力的極權政權,逼迫學生和老師保持沉默。」一時輿論譁然。

佩爾蘭回憶她壓抑了多年的恐怖經歷,在貝塔函聖母學校夏令營中,「包括輔導員在內大約有四十人。有一天晚上,我們正在鋪睡袋,神父拉第蓋(Lartiguet)在毫無預警的情況下,突然抓住我的頭髮,將我在地上拖行,然後拳打腳踢攻擊我的全身,尤其是腹部。他大概有120公斤重。」

她回憶「當場嚇得尿濕了褲子,整夜都濕著身子蜷縮在睡袋中,一動不動」。她遭遇身體暴力,身上布滿淤青,耳鳴持續不止。若要問毆打的原因,沒人知道。佩爾蘭回想起拉第蓋之前曾對她說過,「你這個小貝魯,像你爸一樣目中無人!」

她將這段傷害的經歷深藏心底,不曾向外人提及,連父親也不例外。《巴黎競賽報》因此的下標題:為什麼我從未告訴過父親?

佩爾蘭坦言自己可能下意識地想要保護自己的父親,當時他一直面對不少政治攻擊,「我知道他已經夠多麻煩了。」她強調,「我不是不敢講,是根本沒想過要講。」

佩爾蘭表示,貝塔函有著像「宗教邪教」一樣封閉的系統。在這個系統裡,暴力不是個別事件,而是一種維穩手段,一種讓每一個孩子都以為「只有我一個人是這樣」的心理控制機制。

而且,她是政客之女。從小被人貼上「貝魯女兒」的標籤,讓她無法像普通孩子那樣在學校裡隱身,反而是樹大招風。這種身份不僅未能帶來保護,反而讓她在同齡人眼中變得危險,因為「說了她的事,等著她爸來收拾你。」

貝魯得知這個事件的方式與公眾無異,在讀完這篇報導後,身邊人士透露,他「極度震驚,心碎不已」。儘管他早就知道女兒參與一本關於貝塔函學校的寫作計畫,但他並不知道女兒不僅是目擊者,也是親歷者。

佩爾蘭參與寫作的書名是《貝塔函的沉默》,陳述影響教會和整個社會的巨大醜聞,書中描述天主教貝塔函聖母學校的暴力、性侵犯和強姦。

天主教貝塔函聖母學校歷來評價良好,其優異的會考及格率、所提供的教育、活動和普遍實行的紀律,使其成為當地的明星學校,卻在1970年到2000年間成了暴力、虐待、性侵的溫床,大批學生成為受害者。

曾在貝塔函聖母學校任教 18年的法語/拉丁語教師布理雍(Alain Bourrillon),回憶起「普遍存在的暴力、壓力系統和控制的氣氛,有些人對學生,包括某些主管進行控制。到處都是暴力和羞辱。」

他描述,孩子們還講到刺破耳膜的巨大耳光和可怕的門廊制裁,這是所有學生都知道的懲罰。常常在晚上,他們不得不走到外面,在河邊的門廊上穿著T恤和內衣在寒冷中站著或跪著一個多小時,有人退縮或移動,全體就會受到連坐懲罰。

艾斯凱爾(Alain Esquerre)曾是這個學校的學生,2023年秋天,他創建一個臉書小組,試圖聚集曾在學校內遭受身體暴力的受害者並揭發真相上告法院。40歲的他在1980年到1985年在這所學校上學,遭受了之前許多學生報告的身體虐待。

此前,有人質疑貝魯對校園暴力事件知情不報,甚至有人指責他言辭含糊、試圖掩蓋真相。如今女兒的打破沉默,某種程度上也為貝魯澄清了外界的懷疑,他是一個在四十年後才得知自己女兒痛苦過往的父親。

一位反對黨議員質問,「你當時是教育部長,你女兒被打成那樣,你竟然什麼都不知道?」有議員直言不諱地指出,這不僅僅是「父親失察」,更是「政治冷漠的象徵」。

「他完全不知道我是受害者,也不知道我會以受害者身份發聲。」佩爾蘭強調自己之所以隱瞞多年,並非出於不信任,而是出於壓抑、羞恥和未曾處理的創傷。而這份「沉默」,也正是書名的意義所在。

「他並不是在說謊,他是真的不知道。」佩爾蘭說,「我敢發誓,他從未理解發生過什麼」、「不要把我爸神化成什麼全知全能的人」,在她看來,這場悲劇的根源並不在於某個父親是否知情,而在於整個教育與宗教系統的共謀性沉默。

「貝塔函的問題不是幾個變態神父,而是一個制度如何製造恐懼、如何用羞恥維持秩序。」甚至,正因為貝魯是地方大員、教育部長、天主教信徒和家長,這些多重身份交疊,使他更難「看到真相」。

佩爾蘭說,這也是她參與寫書、站出來發聲的原因之一。她並不想控訴父親,拒絕沉重的懺悔感,也不希望這件事被簡化成「家庭問題」或「父女對立」。她想做的,是幫助社會理解一個系統是如何讓孩子選擇沉默的。

國民議會調查委員會報告員、不屈法蘭西黨(LFI)議員瓦尼耶(Paul Vannier)在聽證會上指責貝魯「逃避責任」。

白魯堅稱他「從未包庇任何行為,沒有從任何特殊渠道獲取信息。在知情後,我沒有坐視不理,也從未干預過任何案件。」

成為受害者代言人的艾斯凱爾則表示,這起醜聞揭示了「集體責任」,稱白魯「是眾多責任人之一,但並非唯一根源」。