2025年10月下旬,美國總統川普展開東北亞訪問並舉行川習峰會,為美國印太戰略注入新變數;而此行不僅鞏固美日「黃金同盟」,重塑美韓「防衛分工」,也為中美設定「競爭中合作」的新框架。對台灣而言,這場多層次外交行動既是風險壓力的考驗,也是成為印太制度重構中「關鍵參與者」的戰略契機。

一、美日黃金同盟:從安全結盟邁向科技經貿整合

全站首選:高金素梅限制出境卻未羈押? 律師揭背後檢方偵辦邏輯

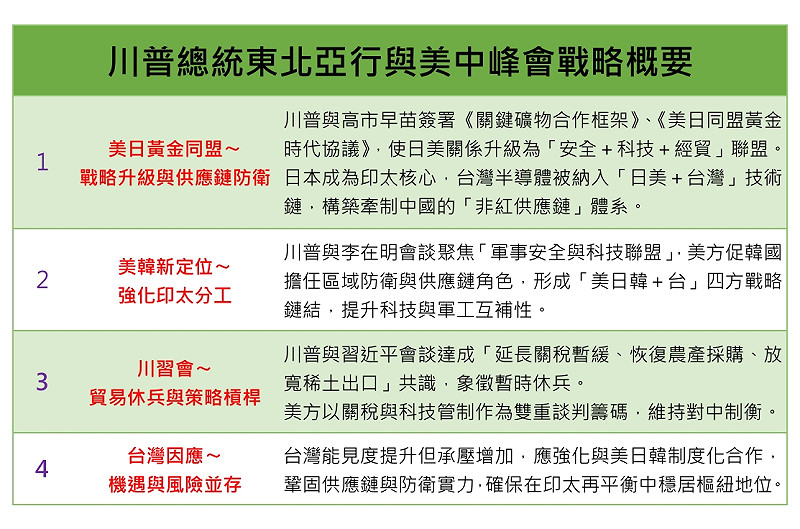

近期,美國總統川普穿梭東北亞訪問,其中與日本繼承安倍1.0遺志的首位女首相高市早苗簽署的《關鍵礦物合作框架》與《美日同盟黃金時代協議》,象徵美日關係進入「安全、科技、經貿」的新階段,這種升級不僅限於傳統安全條約,而是將科技創新、經濟供應鏈、產業安全納入同盟架構,於是「川普2.0」與「安倍2.0」的正式鏈結。因此,當日本被川普確認為印太地區核心角色,其在半導體、關鍵礦物、AI與量子計算等高科技領域的戰略地位,也被明確納入再平衡構想;並透過將臺灣半導體產業納入「美日、台灣」技術鏈,日本成為牽制中國的「非紅供應鏈」關鍵節點。而此一供應鏈防衛機制,目的在於避免中國主導原料、製造與關鍵技術鏈條。

從台灣觀點看,此轉向顯示:一方面,美日同盟深化可為台提供更高制度整合機會;另一方面,也將造成台灣在安全與經濟上承擔更高義務與風險。所以台灣須強化與美日的制度化合作,確保在新同盟框架中不被邊緣化,並積極參與供應鏈規劃與防護機制。

二、美韓新定位:印太防衛分工與供應鏈角色再設計

當前熱搜:日本大選》日經:中國對日犯了對台同樣的失誤 助長自民黨獨大

在韓國方面,川普總統與李在明總統會談聚焦「軍事安全與科技聯盟」。美國要求韓國擔任印太防衛前線與供應鏈關鍵角色,提出將韓國納入「美日韓+台灣」的四方戰略鏈結,從而提升科技與軍工的互補性。具體而言,韓國在船舶、半導體製造、核潛艇技術分享等領域被納入美方戰略考量。韓國獲准分享敏感核潛艇技術,向建構核動力潛艦邁進。

此定位變化對台灣而言具有雙重意涵:在供應鏈、防衛網絡中,台灣能更清晰扮演技術節點角色,但同時也被置於中美印太競爭的更前線。因此,台灣需強化內部防衛能力與供應鏈自主化,並與美日韓協作形成更高層級的制度網絡。

三、川習會:關稅休兵、科技制衡與中美談判新態勢

在與習近平會談中,川普透過「延長關稅暫緩、恢復農產採購、放寬稀土出口」達成暫時休兵的協議,象徵中美當前維持「競爭中帶有協作」的局面。美方透過關稅和科技出口管制兩大籌碼,同時維持對中國的制衡邏輯:一方面給予短期緩和空間,另一方面背後仍保持技術與供應鏈限制機制(特別是稀土、關鍵原料、先進製造設備)。此外,從戰略角度看,這並非真正「舒緩」中美對抗,而是換一種節奏調整,就是利用談判空間換取中國承諾,並保留關稅與技術封鎖的彈性空間。

對台灣而言,在川習會中並未將台灣列入議題,但伴隨美中博弈白熱化之際,兩大機會與風險,其中機會在於美中皆尋求供應鏈外移與非中國方案,台灣可以透過半導體、關鍵零組件、原料替代等鏈結更加契合;但風險亦在於若中美再次陷入對抗,台灣可能被捲入技術封鎖、原料斷供、或地緣安全壓力升高。因此,台灣需做好多重情境規劃,提高供應鏈韌性,並深化與美日韓在制衡中國中的角色。

四、台灣因應之策:樞紐角色提升與風險防範並行

整體來看,台灣在這波美東北亞重組戰略中,其能見度與角色顯著提升,也成為「美日韓+台灣」技術鏈節點,並納入印太防衛與供應鏈網絡,以及間接承接中美戰略競爭的節點機會。然而,隨著美日韓同盟整合加深,台灣若沒能成為制度化合作的一環,便可能被邊緣化;或者,若中國感受到被圍堵,可能升高對台施壓。所以,為因應此雙重態勢,台灣應從以下三方面著力:

(一)制度化合作深化:積極促成與美日韓並行的供應鏈備援機制、防衛與情報共用平臺,並推動三方以上的常態化對話與合作。

(二供應鏈韌性提升:在半導體、關鍵礦物、先進製造領域建立替代路徑,並強化內部創新能力與外部鏈結契機,以鞏固在「非紅鏈」中的中樞地位。

(三)防衛準備增強:面對可能升高的地緣安全風險,台灣需提升防衛自主能力、制度化聯合訓練及與美日韓共同演習的頻率,並優化危機管理與戰略溝通機制。

透過上述策略,台灣將可從「被動適應變局」轉向「主動參與佈局」的角色,確保在印太再平衡中穩居樞紐位置,同時有效避免美中競爭升溫所帶來的負面風險。

五、總結

川普此行東北亞並與中國峰會構成一場多層次,而且涉及安全、科技、經貿、供應鏈的戰略佈局。所以對日本而言,這是同盟模式的大幅升級;對韓國而言,是角色再定位;對中國而言,是暫時談判空間的安排與長期制衡架構的延續;對台灣而言,是一場機遇與挑戰並存的制度構建時機。未來關鍵在於,台灣是否能把握此契機,從抗震彈性的角色,晉升為印太重構中的主動參與者。

作者:陳文甲/國安戰略學者、開南大學副校長

川普總統東北亞行與美中峰會戰略概要 圖:陳文甲製圖