今年是第二次世界大戰結束第80周年。許多人認為歐洲承平太久,反戰思想濃厚,就研判歐洲人欠缺抵抗侵略的戰鬥意識。對此,兩位在北約國防學院服務的學者稍早在國防事務分析平台「戰爭困境」(War on the Rocks)撰文分析,歐洲民眾的戰鬥意志比人們通常認為的要強得多。問題不在於他們缺乏戰鬥意志,而是菁英階層對此的悲觀態度。

北約國防學院研究部主任高布(Florence Gaub)以及該學院研究員帕克斯(Roderick Parkes)指出,「戰鬥意志」並非一成不變,而是一種社會潛能:它可以被培養,也可以被壓制。而政治菁英對社會的悲觀情緒會變成預期心理,自我實現。

高布與帕克斯指出,如果政治領袖利用徵兵制來約束青年,而不是為了培養訓練有素的群眾,那麼民眾不太可能積極回應。同樣,如果領導人反對解決徵兵或留住人才的務實措施,例如允許士兵延長睡眠時間,僅僅因為他們覺得這樣做顯得「軟弱」,也會造成類似的後果。如果軍隊因為不信任應徵入伍者和預備役人員掌握複雜技能的能力,而將他們安排在靜態、枯燥且危險的崗位上,那麼他們就是在浪費這些人才的潛力。

兩位學者指出,公眾會根據這些政策做出反應。他們引述曾任澳大利亞外交部長的歷史學家哈斯拉克( Paul Hasluck)的說法,指出人們往往並非因為自身軟弱而不願行動,而是因為他們覺得政府不信任他們。他批評自己的國家不願要求民眾做出犧牲或貢獻公民力量——這表明政府缺乏對公民能否挺身而出的信心。當政府發出這樣的訊號時,民眾就會對他人盡責失去信心,集體信任也會跟著瓦解。

兩位學者指出,Z世代誠然對雇主的忠誠度相對較低,對傳統領導的抱負也較低。但他們同樣具有使命感、競爭意識強,並且渴望獲得認可。斯堪的納維亞的徵兵制度——常被誤解為一種約束「覺醒青年」的手段——之所以成功,正是因為它迎合了這些動機,將公共服務作為個人成長和社會尊重的途徑。

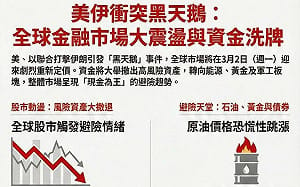

當前熱搜:川普下令「史詩怒火行動」轟伊朗 國會炸鍋:未經授權開戰?

兩位學者指出,決定決心極限的,是領導力,而非潛在的社會弱點。而且,信心應該是雙向流動的。人們應該信任引導他們的領導者,領導者也應該信任他們所服務的社會。建立這種互信需要密切的聯繫,領導者既要幫助塑造社會,也要被社會塑造。政策制定者可以採取以下幾個步驟,將這種洞察轉化為規劃和準備。

首先,不要把調查結果當作預言。目前這些對於社會抵抗意志的研究數據反映的是和平時期的態度,而非戰時的行為。相反,應該設想人們在戰爭中可能採取的積極應對方式,並建立相應的機制來幫助他們做到這一點。在瑞典,志願汽車運輸隊協會為危機後勤提供卡車司機培訓。這是一個旨在複製烏克蘭網路防禦系統成功經驗的模式。

其次,制定能反映人們真實動機的動員政策。人們參軍的原因多元:戰友情誼、冒險、無聊,甚至是為了炫耀裝備,在Instagram上分享。他們常以對國家盡責和自我犧牲的讚譽來掩蓋一些更膚淺的動機。關鍵在於為他們提供參軍的途徑,並確保他們在入伍後能夠感受到服役的意義。

第三,優先考慮切實可行的解決方案,而非文化衝突。許多徵兵和留兵失敗的原因在於後勤保障,而非文化因素。這些問題是可以解決的──但前提是不能以社會衰敗為出發點。切實可行的改善措施包括:對志工進行預先培訓,幫助他們達到體能要求;為那些患有可控長期疾病的人提供短期服務;以解釋而非命令的方式領導;以及更加關注心理健康。

第四,要像信任科技一樣信任人。當戰爭來臨時,人們會學習所需的技能。關鍵在於使技術易於使用,就像斯登衝鋒槍或鐵拳火箭筒那樣——它們都經過簡化以便廣泛使用。烏克蘭人使用商用無人機、用3D列印零件在戰場上進行臨時維修,以及將普通車輛改裝成通訊樞紐,都顯示了建構人們能夠在壓力下掌握和適應的系統的重要性。

最後,停止強化敵對勢力的敘事。專制國家並不擁有社會凝聚力。但是,當我們的領導人讚揚他們的決心和凝聚力,同時質疑我們自身的凝聚力時,他們實際上是在強化「民主等於軟弱」這種觀念。開放社會的特徵——自主性、多元化、異議——如果能夠被利用而不是被恐懼,在戰爭中可以成為優勢。